|

アレッツオ (標高 296m)

テヴェレ川とアルノ川の上流を守る守備の拠点として重要な位置であったためエトルスク時代(紀元前6~2世紀)から栄えたが、その後ローマに吸収された。

ローマ時代の円形劇場(1世紀末~2世紀)も残っている。

もっとも栄えたのは1089年に始まるコムーネ時代。トスカーナではフィレンツェ、シエナに次ぐ町でフィレンツェと抗争をくりかえしたが、1384年フィレンツェに吸収。

(アレッツオについては「アレッツオ再発見」というホームページが詳しいです。リンクOKかどうか分かりませんので関心のおありの方は検索なさってみてください)

大聖堂は12時半までなので急いで入った。

|

| アレッツオ大聖堂 |

13世紀末に着工16世紀初頭に完成。

ここも観光客や信者はいない。教会の人、祭服をきた人が何人かだけ。教会の外観は普通だが中はさすが大聖堂で、ゴシックらしい装飾がほどこされ広さもかなりあった。ざっとみて、写真を撮っていいかどうかわからないが、誰もいないので、ピエロ・デラ・フランチェスカのマグダラのマリアの絵をなどを撮って外へ。

|

|

マグダラのマリア ピエロ・デラ・フランチェスカ

1459年頃 |

|

|

|

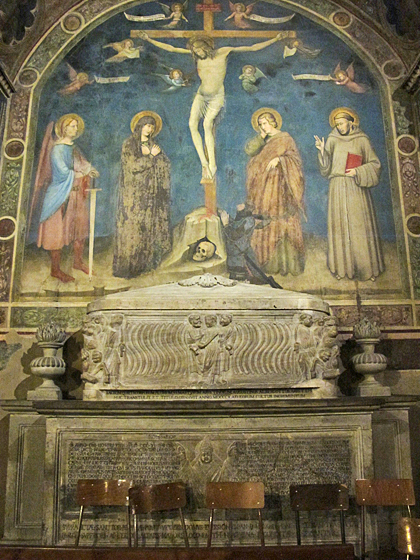

14世紀のアレッツオの画家によるフレスコ画の下に

4世紀の石棺 |

|

なんだか トンネルみたいなところを歩いたような。それから階段をおりてインフォーメーションへ。ここは通年開いているようだ。ともかくシティ・マップがほしい。0.5ユーロ。ここにはお手洗いもあって0.5ユーロ。

大聖堂前に戻る。司教区博物館にいってみたが閉まっていた。そこでお昼の時間でもあるのでグランデ広場に向かうことにする。

|

|

| 大聖堂横、シティホール |

|

途中「ペトラルカの家」があったので入ってみた。(有料、もう忘れたが先日サン・ガルガノでM夫人にこれがシニア、と言われたと同じ文字だったので、シニアと指さしながら言うとお金を少し返してくれたがいくらだったかは失念) ペトラルカは 詩人、学者(1304年~1374年)

|

|

| ペトラルカの家 入口 |

|

|

|

ポスター

上左写真で 内部が分かります |

柱廊におかれていた彫刻 |

中はホール、壁中本棚の部屋など、カメラ禁止。どうやら研究者のための施設でもあるらしい。特に関心もないのでさっさと出てしまった。アレッツオという町はこのペトラルカを始め、画家で建築家、美術評論家のヴァザーリの出身地でもある。またド・レ・ミや四線譜の発明者である11世紀の音楽家グイード・モナコ(グイード・ダレッツオともいう)などの住んでいた町としても知られている。

たくさん紋章のついた家も見た。この館の前が公園で 下右写真の像があった。何も書いてないが、ペトラルカとラウラではないかと思っている。

|

|

| プレトリオ館(14~15世紀) |

ペトラルカとラウラ? |

折角地図を買ったのに、道をまちがえたらしい。公園のほうにいってしまった。お昼で高校生たちがぞろぞろ歩いてきた。日本で学校というと広い校庭を持ち、柵や塀で囲まれているのがふつうだと思うが、こでは何もなし。いきなり横長の建物の中から出てきた。彼らにきいてその建物のトンネルのようなところを抜けてグランデ広場へ。

|

| グランデ広場 |

まさに『ライフ・イズ・ビューティフル』という映画でみたとおりの広場。この町も坂が多く広場自体も斜面だ。向こうにお目当てのロマネスク教会も見える。横には ヴァザーリのロッジャ。

|

| ロマネスクの サンタ・マリア・デッラ・ピエーヴェ教会の後陣 |

|

| |

ここには良いレストランがあるということだったが、観光客向けが一店開いているだけ。あまり清潔そうな感じがしないのでやめにする。そこを出てイタリア通りを下っていく。この通りにある調べてきたお店は閉まっていた。もう一つのを、と途中で曲がっていくとホテルのレストランらしい。どうしようかな、とみるとなんとすぐ向こうにサン・フランチェスコ教会が見えた。

|

| サン・フランチェスコ広場 |

その広場の教会の斜め向かいにオープンエアレストランがある。ともかく小食なのできちんとしたレストランでは残しすぎて恥ずかしいし、もったいないし、、 グランデ広場のよりよさそう。こちらに決めた。戸外でもさほど寒くはない。

ブルスケッタ・ミストと赤ワイン(グラス)12.6ユーロだったのでチップを含めて14ユーロ渡した。

このパン 長いほうで 10センチ以上もあるのでとても 全部は 食べきれない、上だけちょこちょこお行儀の悪い食べ方をしてしまった。

|

|

| |

入口は左側 すでに開いていた |

食べ終わったところで14時少しすぎ。サン・フランチェスコ教会は14時から開く。

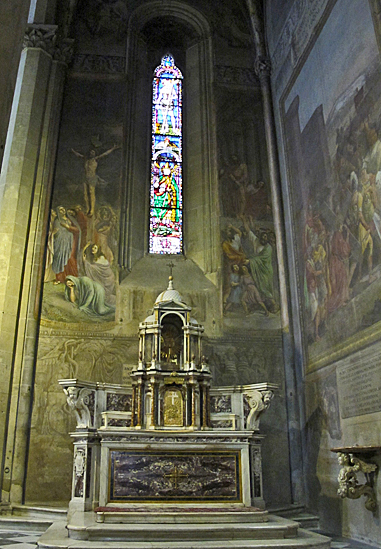

教会は13世紀に建てられ、1318~77年にかけて改築、ファッサード未完のまま。

ここは ピエロ・デラ・フランチェスカの『聖十字架伝説』の壁画があることで有名。

彼の十字架伝説は15世紀中期を代表する絵と言われていて、この絵を観るためだけにこの町を訪れる人も多い。この町を拠点にして、サン・セポルコロやモンテルキなどピエロゆかりの町を巡るツアーもある。

私はピエロ・ファンというわけではない。目的はグロピナに行くこと、そのための最寄りの大きい町として、それにこの町のロマネスク教会である、ピエーヴェ・デ・サンタ・マリア教会がお目当て。しかし折角だからピエロの絵を見ておこう、と余裕をみて15時の予約を日本から電話でしておいた。ともかく行ってみる。

向かって左側が入口で新しいガラスドアを抜けて階段を下りていくとショップ兼チケット売り場。そこでチケットを買う(8ユーロ)。今すぐに入れるという。予約は15時、というと15時からにするか、といわれたが、キャンセルできるかと聞くと「できる」というのですぐ入ることにした(ここは英語が通じる) 。

階段をあがって戻り教会の本堂(?) に入る。真ん中あたりにおじいさんが二人椅子に腰かけている。その人にチケットを見せて奥に進む。(チケットなしだとピエロの壁画はついたての上のほうが少し見える程度)

壁画は1453~64年にかけて描かれたもの。

聖十字架伝説とは、

アダムの墓の上に育った木、聖木を使ってソロモン王は橋をつくった。ソロモン王を訪ねたシバの女王は これが将来 キリストの磔刑に使われる木 だと予知、実際その通りになった。それをコンスタンティヌス大帝の母ヘレナが聖地巡礼に行って発見する、という話でこれは『黄金伝説』にある。

観光客は一人いたがすぐに出ていき、あとは私一人。シーズンだとここは人数制限して一グループ10分ずつくらいしか見られないそうだが、時間制限なし。誰にもわずらわされずに鑑賞。切符切りのおじいさんも居眠りしているのか様子をみにくる気配はない。カメラ禁止というのはあったようだが、ノーフラッシュならと二枚ばかり撮ったところで おじいさんではない人がとんできて、「ノーフォト」ごめんなさい、とカメラを袋にしまった。よくみると監視カメラがあった。イタリアは ノーフォトが多い。今はデジカメでフラッシュなしで撮る場合が殆どだから、多少料金は取ってもカメラOKにしてほしいものだ。折角撮ったのでのせます。

|

| 受胎告知 |

|

| シバの女王の 聖なる木の発見 左に聖木の運搬の一部が見えている |

|

上の拡大

よく見ると 横向きの女性、三人とも同じ顔、それもそのはず、型紙を使って写したからだそうだ。

女王様とお付きの侍女が 同じお顔なんて |

全体的に明るく優しい色彩でとても静かな雰囲気の絵だ。室内に他に誰もいないのが有難い。

以前カルチャーセンターでイタリア美術史の講座を受けたとき、フィリッポ・リッピやギルランダイオのもつ世俗性を超越した永遠性が表れている、と説明されたが、 私は俗っぽいのかギルランダイオのほうが好き。

後陣だけでなく普通に見られるところの壁画もいい。ここに日本人の母娘らしい二人連れがいて伸びあがるように後陣をみていらした。チケット売り場をお教えしようとしたが切符切りのおじいさんのところにいらした。あとで絵葉書を買うためにショップにおりていくと、チケットを買ってらした。シーズンでないときに行くと予約なしですぐにみられるのです。

先日ロマネスク行脚の大先輩達にお話しをうかがう機会があったのだが、そのとき映画『イングリッシュ・ペイシェント』でブランコのように揺られながら壁画を見るシーン、あの壁画はここのピエロ・デラ・フランチェスカの絵だ、ということを教えていただいた。私が記憶しているのは女の人が笑っている絵、その絵はピエロの手とは思えなかったので、えええーっという気がした。

この映画はピエンツァでも撮られたときいていたので、借りて見る予定ではあった。急いで借りてきて見てみた。おっしゃる通りソロモンとシバの女王の会見場面 の絵(これは聖木発見の右に描かれている)が映画に出てきていた。ただし(当然だが)これはセットだろう。実際の絵とは微妙に違う(シバの女王の頭の位置など)。件の女の人の顔もこの場面で描かれている顔とは違ってリアル(この場面ではどれも女性の顔は、悪く言えばのっぺり、むすっとしている、本当は静謐と言い表すべきだと思うが)。映画に合わせて二人を祝福するかのように笑顔の女性を美術の人が描いたのであろう)

実際の絵は

|

シバの女王の後ろに入る侍女の顔、映画ではピエロの絵とは思えません。

|

続きは そのⅢへ

|