12時40分~50分 バス

コバルビアス着。標高894m 旧市街の外でバスを降りる。

昼食までに時間があるので町を散策する。木組みの家のある歴史保存地区。

|

|

| バスを降りてすぐのところ |

フェルナン・ゴンザレス通り |

フェルナン・ゴンザレス通りというのがあった。この人は931年カステーィリャ伯となった人。息子のガルシア・フェルナンデスとともにレオン王国から独立を果たした時にこの町を首都にしたので、カスティーリャの揺り籠 と言われる町だ。

マイヨール広場、といっても人気がない。向こうを曲がったところにお土産物屋さんがあったが、物色しているひまはなかった。

|

|

| 辿ってみたい小道が いくつもありました。 |

フェルナン・ゴンザレスの生まれた家 |

|

|

| マイヨール広場 |

ドーニャ・ウラカ塔 |

ドーニャ・ウラカ塔 ドーニャ・ウラカはフェルナン・ゴンザレスの娘で、レオン王オルドーニョ三世、オルドーニョ四世、ナバラ王サンチョ2世と結婚した人(政略結婚)お墓はこの町の参事会教会にある。この教会にはノルウエー王女のお墓もある。教会前にはこのお姫様の銅像。 1257年カスティーリャ王アルフォンソ10世に子がなかったのでお輿入れ(側室?)したのだけれど、ちょうどその時正夫人に子供ができたので、弟のフィリップと結婚。しかし4年後セヴィーリャで亡くなられた。寒い国から暑い国へ、気候が合わなかったのだろうか。遠い異国で亡くなってかわいそうなので、お墓をノルウエーに移そうという話があるそうだ。

|

|

|

| ウラカ塔前の十字架 |

クリスティーナ王女像 |

参事会教会 |

教会の横には 城壁があった。 そこを抜けると小川にそって 散歩道。 しかしまた城壁内に戻る。

ドーニャ・ウラカの家

|

|

| |

奥の白い家が ドーニャ・ウラカの家 |

このあたりも過疎化が すすんでいるそうだ。コバが洞窟、 ルビアスが赤、赤土の土地。

16世紀の城門 フェリペ二世が造らせた聖アンナ像などをみてレストランへ

城門を抜けてから見た 十字架 丈は高いが ウラカ塔前と同じ ケルト十字型

レストラン」はDE GARO 雰囲気のある建物だった。13時45分~⒖時30分昼食

キノコ卵炒めあわせ(写真撮り忘れ) ハム盛り合わせ イベリコハム モルシージャ(お米とブラ肉をつめてある) チョリソー

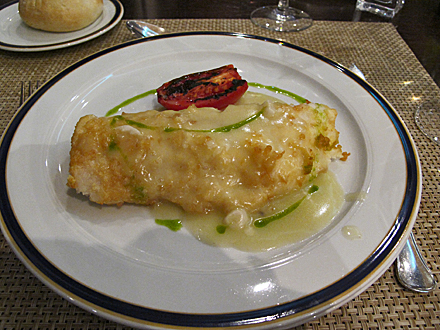

鱸のグリル。ブルゴスチーズ(ヨーグルトの固まったもののようだった)のはちみつかけ(ヨーグルトの固まったようなチーズ)

コーヒー付で カフェ・コン・レッチェにする。ワインも赤、白がついていた。

15時35分~16時15分バス 途中の景色、 立ち寄りたくなるような ロマネスクっぽい教会と城塞の跡、枯れ残ったひまわり畑もありました。

キンタニーリャ・デ・ラス・ビーニャス の サンタ・マリア・デ・ララ聖堂

Quintanillas de las Vinas Iglesia de Santa Maria de Lara

ずっと前からみたくて見たくてたまらなかった聖堂が今回の旅ではいくつもあるのですが、その筆頭がここです。他には例のない面白い彫刻が見られるのですから。

西ゴート時代7世紀末から8世紀初めに建てられたものです。

西ゴート王国(415~711、最初の首都トロサは現在フランスのトゥールーズ、スペインのトレドが首都になったのは560年)

ローマ時代 ゴーテと呼ばれたスェーデン南部住んでいたゴート族(ゲルマン人の一派)が人口増加に伴い南下、ドニエプル川を挟んで東と西に分かれて住んだ。が、西は土地が肥沃でなかったため、またフン族がやってきたこともあり、西ゴート族は移動、ギリシャ、イタリア半島をへて、ガリア(フランス)スペインへと西に向かっていった。

この間、376年にはアリウス派キリスト教(三位一体ではなく、父と子は別と考える)に入信。

ゴート族は戦いも強かったが、学問好きでもあった。その後スペインに侵入、507年にフランク族との戦いでフランスの領土を失ったのちはスペインが本拠地となった。

スペインにもともと住んでいたとされるのはイベロ族(地中海周辺の種々の移民の混血)そこに、紀元前、8世紀から6世紀にかけてケルト人がやってきて、イベロ族との混血が進み、ケルト・イベロ族となった(蛮勇で知られる民族)。ついで、ギリシャ人は地中海沿岸地域にやってきてその後紀元前3世紀ごろにはローマ人がやってきた。

ケルト・イベロ族のローマに対する抵抗は激しく、その戦いの一つは ソリア地方ヌカンシアであった。(紀元前133年降伏)ローマが半島全体を制圧するのに200年かかったが、ケルト・イベロ族とローマ人との融合も進んで、イスパノ・ローマ人となっていった。

キリスト教が受容され、彼らはカトリック(アリウスはではなく、三位一体を信じる)であった。ここにゴート族が入ったわけである。ゴート族内での内紛も多く、また数の上では絶対的多数である、イスパノ・ロマノ人との融和をはかるため、586年王位を継いだレカレド一世はアリウス派を捨てカソリックに帰依することになった。589年の宗教会議でカソリックが国教となった。(融和というが、内実は数の上で圧倒的に多かったイスパノ・ローマ人に吸収されていった、と言われる)

国家が脆弱であったために(王は世襲ではなく選挙によるものであったこともあり、血腥い争いが絶えなかった)教会組織を利用して国民を統治するようになっていった。長々と書いてきたが、こういうわけで、この時代のキリスト教会あるのだ。ついでに書いておくと、イスラム教徒によって征服された後、北部にわずかばかり残っていた人たちがアストゥリアス王国をつくり、これがカスティ―リャ・レオン王国となっていく。

|

|

| この道を上がって行く |

見えた!! |

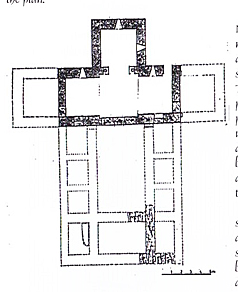

バスを降りて10分くらい緩い坂道を上ります。「ああ、見えた」でもこれは後代の修復部分です。東側の祭室とトランセプト部分だけが残って、身廊部分は壊れたのでふさいであるのです。(中に入るには裏に回る) 手前の地面にもとの土台部分が残っています。

|

|

|

中央は 平面図 (買ってきたパンフレットより)黒く囲まれた部分が 現存部分

窓は 外側は 細いスリット。内側は エブラズマンが施されて少し広くなっている |

|

右側「南側」にまわってみる。まずこの時代、高さ4,50センチ横はその倍もあろうかと思われる見事に切りそろえられた石壁に驚かされる.

どうやらモルタルなどは使っていないようだ。人の背丈より少し高い位置に 二列の彫刻の帯が取り巻いている。一つの直径3,40センチの唐草模様に囲まれた動物、鳥、花 葉 これらは ビザンチンの影響と考えられもとはといわれている。ペルシャ由来の図案である。

東側 祭室部分は四角い。窓は 細長いスリット。フリーズには寄進者のものと考えられるイニシャル(中段、下に拡大写真)もある。。

この外壁のフリ-ズ(帯状装飾、ここは三段)と四角い祭室が西ゴート建築の特徴である。また細いスリットのような窓も特徴的。中を期待しながら、でもすぐに入って見てしまうのがもったいないような気持ち。ぐずぐず先延ばしにして外のフリーズをゆっくり見てから入る。

|

|

| 両端の二つは 寄進者のイニシャルと考えられている |

|

| 葡萄、鳥 |

動物 |

後陣の祭室 入り口(勝利門)が馬蹄形アーチになっている。それも下の方が内側に入るように深く閉じられている。天井は崩落したらしく、木で新しく造られている。アーチの形も特徴的だが、その根元を支える彫刻。これがすごい。向かって左が月、右が太陽を表している。

アーチの頂点には スペイン最古と言われる パントクラトールのキリスト

それにしても 祭室の入口上部に 太陽と月、なんだか異教的。

、、、キリスト教は その発生過程,普及過程において、異教社会に対して明瞭な一千を劃してきたのではない、、、、出発点においてアジア的宗教の一つであり、エジプトのイスィス崇拝、イランのミトラ教などと密接な関連をもっていた。とくに、ミトラス、ラ、アポロンなどの神々に具体化された太陽の崇拝が、意外に明瞭に認められる。その他キリストを 太陽そのものになぞらえた例は、枚挙に暇がない。キリストの頭光や 全身光輪は、勿論古い太陽崇拝から来たものである。 (中略) そうして 異教の伝統の根強さを物語る驚くべき例として、この太陽神の浮彫を挙げている。(柳宗玄著作選 5 266頁より)

ここで買ったパンフレットには セヴィリアの聖イシドロスの言葉として、Christ as a sun of justice, illminatng

both church and the moon と書いてある。単純に 太陽崇拝ではないぞ、ちゃんと意味があるのだ、といいたいのだろう。

当時は聖職者にとってすら、太陽も月も 聖域を表すにふさわしいと考えていた、ということにとどめておきたい。

尚 西ゴート族、というゲルマン民族としては人像というのは 異例なのだ。(金工細工にすぐれていて 図案脳王なものが歩tどなので、そういう意味でもこれは大変貴重なものとなっている)

太陽と月、普通は太陽が 男性で月が 女性で表されると思うのだが、ここでは反対のようだ。(日本では昔 平塚らいてうが 原始、女性は太陽であった と言ったが)

それから足元近くにも彫刻。銘がないので誰を表すかは分からないが、直ぐ下のはキリストである、と言われている。こんなに無造作に下に置かれているなんて。(太陽と月は上の方なのに!!)

目がまわりだけで黒目(青目?)が描かれていないせいか何だか謎めいている。手に比べて足が小さくて横向き。だからといって稚拙と言い切る気にはなれない、すごくパワーのある彫刻だ。

このほかにも盗まれたものがあり、その写真が展示されていた。実に素晴らしい。見飽きることがない。ここから出たくない。

ここは1921年、地元の司祭が木々に隠れるように立っているこの教会を見つけて、調査が始まったのだそうだ。辺鄙な場所で何もないところだからこそ、イスラム教徒たちにみつけられることもなく残ったのでしょう。

|

| 立ち去り難い思いで、 最後の一人になるまで見ていた。 |

4時50分ここを出て一路ブルゴスへ

17時55分 ブルゴス アバ・ブルゴスホテル着

お部屋は ほどほどの広さだが、やや古びた感じがする。しかし窓からの眺めも良く大聖堂など観光スポットに近い。今回はブルゴス市内観光が予定にないので、一人で簡単にいろいろ行けるところに泊まらせてくれるのはありがたい。夕食までに時間があるので先に入浴。スペインは夕食が遅い。

20時30分~ホテルのレストランで 夕食白ワイン付き ミックスサラダ メルルーサのソテー、グリーンソース添え チョコムース

|

|

| ミックスサラダ |

ルルーサのソテー |

話しがはずんで22時30分お部屋に引き上げ、23時 就寝

|