|

7時朝食

|

|

| 私のとった朝食、 |

ホテルの前を見下ろすと もう巡礼が歩いていた。 |

この部屋は西日が射すので昨日はよくみなかったが、遠くにラス・ウエルガス修道院も見える。外を歩く人はダウンを着ている。これ以後 朝はかなり冷えるが日中は暖かい、という毎日だった。

ぶるごすは884年に ディえゴ・ロドリゲスによって創建され、1037年から1492年のグラナダ陥落までカスティーリャとレオンの首都として栄えた町。また巡礼路にある町としても知られている。大聖堂を始めとして ゴシック建築がすばらしさを誇っているが、私たちの旅はロマネスク探訪なので、この町の観光は予定表にはない。9年前にきて一通り町の観光はしているので、今回も時間があれば、まず博物館などに足を運びたいと思っている。

|

| お部屋の窓から、ここでも都市部のすぐ外は荒涼としている。 もっとも今は秋なので夏は緑かもしれないが。右手は ラス・ウエルガス修道院、時間があれば行きたいところだ。 |

8時45分 出発

巡礼路にそった道だがこちらは高速道路。時折脇に巡礼路が見える。歩いている人もいた。途中巡礼たちにとってこのあたり最大の難所と言われるオカ(9時35分頃)を通った。ここの森で追いはぎにやられたそうだ。

リオハに入ると緑が多い。巡礼路の看板

10時15分 サン・ミリャン・デ・コゴーリャのユソ修道院到着

San Millian de Cogolla Monasterio de Yuso (標高741m)

サン・ミリャン(473~574)はこの地で修業した隠修士。この聖人をしたって巡礼者が多く訪れたため、教会堂を建てたのが(これから行く山の中腹の)スソ修道院。しかしムスリムにより修道院が燃やされたため、ふもとに造られた(11世紀)のがこのユソ修道院。しかし14世紀に壊され、現存するのは16~18世紀にルネサンス様式で再建されたもの。 私たちのツアーは ロマネスク目的なので、こちらの見学はない。お手洗いを借りただけ、斜面に建っているので一階にあるお手洗いへは 階段を下りていくがルネサンス様式らしいきれいなつくりで一部は ホテルとしても使われているらしい。

スソ修道院(Monasterio de Suso)聖地として重要なためか、勝手に入ることはできない。ガイドツアーで入る。山の中腹のスソに行くには歩いてもいけるが、シャトルバスがある。

|

|

| 下から見上げる |

バスで着いて 少し歩くと入口 |

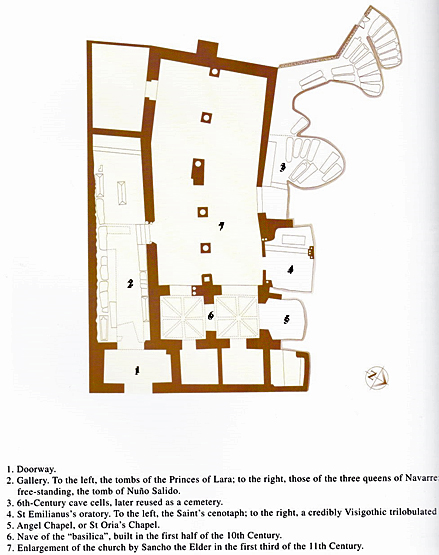

10時55分発に予約してあるという。乗り場で少し待って、25人乗り(満席だった)に乗り込むくねくね曲がりながら登って、5分ほどで終点、参道のようなところを数分歩いて中に入る。写真禁止。ガイドの説明をききながら見学。写真禁止なので 買ってきた本に出ていた平面図を載せる。

|

|

| |

7の上奥を見ている。 奥はロマネスク、手前がモサラベの馬蹄形アーチ |

図の1を入り 2のギャラリー(廊下)から7の身廊にあたる所に入る。

内部は二廊式。岩壁に張り付くようにたてられていて、岩がくりぬかれ、図3修道士たちのお墓になっている。また、この穴倉で修道士は生活をしたそうだ。

一昨日のベルランガも同様だが、「自分のお墓つくりが一生の仕事だったのかしらねえ」の声あり。隠修士の気持ち、分からないでもないが、でも一生を、、、というのは よほどのきっかけと強固意志が必要、およそ凡人には計り知れない。ちょっと 山形孝夫氏の『砂漠の修道院』を思い出す。人によってはこういう生活が自然なこともあるのだろう。

6世紀に遡り、10~11世紀に拡張されたので、様式はいろいろ。西側が11世紀に拡張されてロマネスクになっている。天井が高く以外に広い。見学時間は約15分、次のグループがもう入ってきた。出るときに入口からなら写真を撮ってよいといわれて数枚撮る。(そんなことなら、中で撮らせてくれてもいいのに、神聖な場所だからパチパチやるな、ということか右上写真も入口からのりだして撮ったもの)中途半端な分かりにくい写真しか撮れなかったが雰囲気は分かるので載せる。次のグループの人たちがいるのが邪魔だがサイズが分かると思う。

|

|

| 入口から図 4,5を見ている。 |

図 5 岩壁に彫られたエンジェルチャペル |

横のギャラリー図2は19世紀に造られてもので、石棺が置かれている。土地の貴族と3人のナヴァラ王妃のもの。壁には古い落書き

|

|

| 入口の柱頭 |

|

|

|

| 入口の柱頭 |

|

| 壁の落書き |

ギャラリーの床 |

|

|

| ギャラリーから見下ろす |

シャトルバスに乗り遅れるといけないのでいそいで出て、途中の小さな番人小屋のようなところで絵葉書を買って、バスに乗る(時間が少なすぎ!!)このシャトルバスできた人は10人ぐらいだった。

下で30分くらいフリータイム、で売店で買い物、といっても本だが、丁度小学生の一団がきていて、手に手に小さなお土産物をもって、買おうと待っているので、随分時間がかかってしまった。

12時バス出発。

12時35分 サント・ドミンゴ・デ・カルサダSant Domingo de la Calzada 着

この後行く予定のオルテガ聖堂が 修復中で見られないかもしれないので代替えとして ここの大聖堂も簡単に見学することにした。結局オルテガ聖堂も見学できたのだが、巡礼地として非常に有名な場所であるので、この町にも来られてよかった、と思いながら歩く。

巡礼路にあるので、道にホタテガイのマークが随所にあった。手を広げたような形だが、根もとの方向がサンチャゴ・デ・コンポステーラを示す(いくつもの道が通じているから)

|

|

|

|

| ここから旧市街に入った |

向こうに大聖堂の塔 |

帆立貝のマーク二種類 |

周歩廊と、後陣礼拝堂が ロマネスク、それ以外はゴシック。1158年に建て始められ、15世紀まで建造が続いた。

この教会には 白い一つがいの鶏が飼われている。

|

|

| 中央に本物の鶏 |

聖ドミンゴの墓 |

この 鶏にまつわる話がある。ある夫婦とその息子がサンチャゴ巡礼の折り、この村の旅籠に泊まった。宿の娘がこの息子に恋をしたが、 彼はこたえなかった。そこでうらんだ娘は 銀器を荷物にいれて泥棒の汚名を着せた。無実を訴えたがききいれられず息子は縛り首になって吊られた。 両親は泣く泣くサンチャゴ巡礼をして、ここに戻ってくると息子はまだ生きていて「判事にいって、おろしてください」と親に頼んだ。判事は「いきているはずはない。生きているなら、 この丸焼きの鳥だって生き返るはずだ」といったところ、鶏は生き返った。 そこで 無事 息子は降ろされ、 県議ははれた。 この話からこの大聖堂では いつも 鶏が飼われている。 ただし、 いつも この折りの中で一目にさらされていると、元気がなくなるので何羽かが交代でここで見世物になっているそうだ。

1513年作の 聖ドミンゴの墓。

聖ドミンゴ(1019 ~1109年)は川に橋を架け森を切り開き、ログローニョからブルゴスへの道を整備した。巡礼が多く来るようになると 施療院を建てた。それが現在パラドールになっている。(ここで お食事か?と期待したが違っていた)

ゴシック期の建物であるが一部 ロマネスクも残っている。

|

|

| |

|

| |

| |

|

|

|

| |

左はケンタウロスに見える |

|

|

| 使徒たち? |

|

|

|

| 獅子の谷のダニエル? |

マギの礼拝? |

彫刻はゴシックっぽいのも多い。

そのⅡへ続く

|