レオン博物館 12時から20分間ほど。

ここには以前パラドール付属美術館に展示されていた、カリゾの十字架(象牙の磔刑像)も置かれている。アストリアでは十字架信仰が強かったが、レオン時代になると十字架にキリストがつけられた。頭、手足が大きいのが ロマネスクの特徴、宝石の入っていた跡がある、といことを以前カルチャーセンターの講座で説明された。じっくり見たいけれど、次の教会のこともきにかかりながら、いそいでみてまわった。

|

|

| カリソの十字架(11世紀)高さ33・5cm |

ペニャルバの十字架(10世紀) |

|

| |

|

| コルリョン(Corullon、ヴィアフランカ・デル・ビエルゾの近く)のキリスト磔刑 マリアとヨセフ 12世紀 |

| |

|

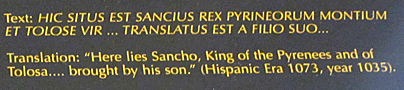

| サンチョ三世の墓碑(大理石のこの碑が造られたのは13世紀 サン・イシドロ教会にあったもの) |

|

ナヴァラのサンチョ三世(大王)は 1029年にカスティーリャ王を自称、クリュニーの修道院改革を、サン・ファン・デ・ラ・ペーニャとサン・サルバトール・レイレ両修道院に命じ、同時にロンスヴォーまたは サンポールからパンプローナとエステーリャを経てサンチャ―ゴ・デ・コンポステーラへの道路の整備と管理にこころをくだいた(『レコンキスタの歴史』より)

このサンチャの死後長男フェルナンドに分割されたのがカステーリャ。 カステーリャ王フェルナンド一世となり、レオン王だったアルフォンソ5世の娘サンチャとの結婚により1038年レオンの王位を手にいれた。 |

|

| 10世紀大理石 モサラベの衝立 San Adrian de bonar にあったもの |

|

| サアグンのサン・ベニート修道院にあった 墓碑 1093年頃 |

|

|

|

|

|

聖母子像 1099年頃

サアグン サン・ベニート修道院 |

|

2,3世紀 レオンの市壁で

発見された 墓碑 |

右端の石碑は非常に興味深い。 2,3世紀とあるが、,墓碑の一番下のアーチに注目。 馬蹄形アーチになっている。 馬蹄形アーチが多く見られるのはモサラベ美術である。もとは西ゴート時代にあり(キンターニャ・デ・ラス・ビーニャスで見たように)、それがイスラム美術に取り入れられ、さらにモサラベ美術に受け継がれている、と説明されることが多いが。しかし、ローマ時代に既にあった、ということはきいていた。その証左をここに見つけて、大感激。

ここでは 死者の国(ハデス)の門として馬蹄形アーチの門が描かれているのだ。

以前の スペイン建築史講座(カルチャーセンターでの)のメモを見直すと、この碑がとりあげられていて、これにより、ローマ時代に馬蹄形アーチがあったことが分かる、と書いてありました。

その他一番上には 円形花紋(ロゼット)、その下葉模様の下に螺旋紋も見られる。その下の三日月を横にしたようなのは何なのか?(横になっていても月は月とも思う)ともかく興味深い彫刻だ。

一応 説明文も載せておく。

その他 持ち送りや 柱頭などをいくつか

|

| |

|

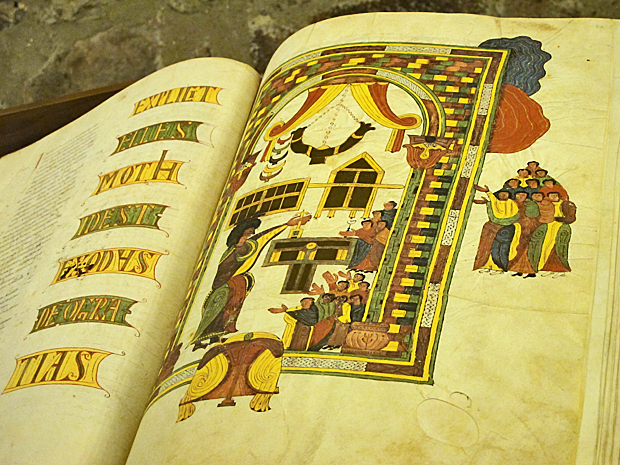

| 美しい写本も(ファクシミリ版だが) |

13時5分~14時40分 バスでエスカラーダへ

サン・ミゲル・デ・エスカラーダ教会 San Miguel de Escalada

15年以上も前に、ある美術の本でこの教会に出会った。

<たとえば秋の夕暮、エスカラーダでは、寒風のなか、赤味がちの台地(メセタ)に散った羊が群れをなして塒に急ぎ、やがて夜の冷たく深い闇と沈黙がサン・ミゲル修道院聖堂をつつみこむ。スペイン北部、急速な近代化が進行する大都市レオンの近郊とはいえ、今日でもそこでは祈りと瞑想にふさわしい静寂の地である。>

――NHK日曜美術館 名画への旅 3 天使が描いた より『太陽をまとう女と龍』安發和彰氏の文章

(なおこの章では 先日行ったベルランガやキンターニャ・デ・ラス・ビーニャス、リエバナなどにもふれられていて、これらの教会について初めて知ったのも、この本からだったような気がする)

この文章に心惹かれて、ずっと訪れる機会を待ち望んでいたのだ。この先生の講座にも何回か出席し教会についての講座のレジュメも今回の旅に持ってきている。

|

草原にポツンとたつ サン・ミゲル教会

向こうの山裾に見える白い棒は 木の苗の添え木、植林に力を入れているもは見て取れる |

赤茶けた大地にポツンとたっている、と思っていたがかなり植林が進んでおり、また霧雨だったせいか、寂しい場所ではあるが緑鮮やかな場所であった。我々一行以外に訪れる者はなくまさしく瞑想にふさわしい静寂の地ではある。

南側にポーチがある。このスタイルは教会建築としてスペイン独特と思われるが、その初期の例がこの教会だ。今回の旅でこれまで見てきたロマネスクの太い柱とちがって華奢な感じのする細めの柱である。柱は12本。ポーチはコンクリートが打たれて雰囲気がないが、もとは土で、ここからお墓がでてきたそうだ。

|

| 馬蹄形アーチの連なり、モサラベ建築の代表例としてよく知られている。 |

ただ現在は修復されたのか、側廊とポーチの屋根がつながっている、西側にあったバットレスが取り払われている(最初はなかったが補強のために付けられていて、見えないところに何らかの補強をほどこすことによって撤去した?)等この本と違っているとこが見られた。この教会は 20世紀になって 何度か修復されている。

|

| |

|

残念なことに西側からの写真を撮っていないので かってきたカレンダーの写真を借りた。石が壁にくっついているが、これがバットレスの跡

この写真でもはっきりないが、 窓にアストリア風の格子が入りイスラム風な煉瓦装飾がほどこされている。 |

教会の創建は 913年(異説はあるが)。それまでにもここに教会はあったが、廃墟になっていたものを再建。当時レコンキスタが進むにしたがって激化した宗教抗争から逃れて コルドバからキリスト教徒(モサラベ)がやってきた。彼らが建築を担ったので、イスラム色のあるモサラベ様式の教会となっている。私はコルドバに行ったことがないので見たことはないのだが、メスキータのようだ、とよくいわれている教会だ。この付近にはそういう人々(モサラベ)の修道院がいくつもあったという。ポーチに建って東側を見る。奥の部屋には せきかんがいくつも置かれまた 見学者にビデオを店うらしい設備があった。 入口のタンパンは新しそうだが、これから中で見る衝立にあるのと同じタイプの文様が彫られている。尚 東側の鐘楼、聖フルクトゥオソの礼拝堂などの建物は13世紀。

ポーチに建って東を見る。

|

|

| 東側五つのアーチは後からのもの |

|

西を見る。

|

|

| 西側七つのアーチは 925年 |

|

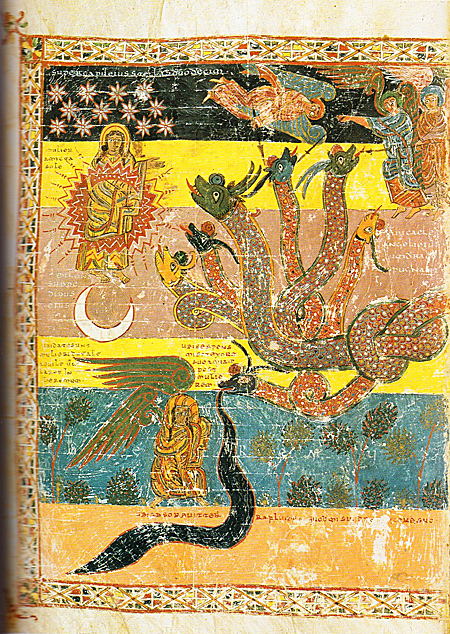

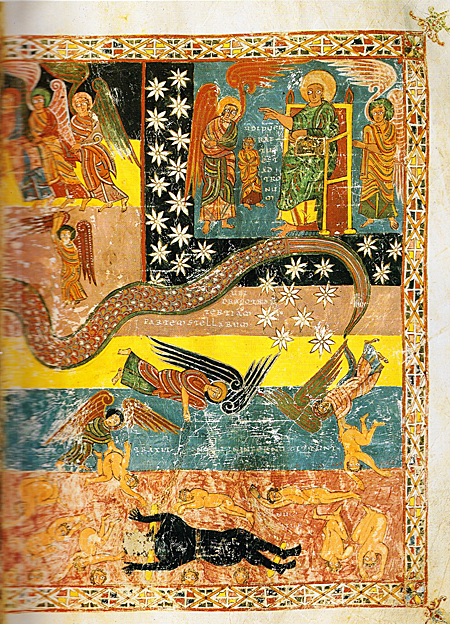

この場所で見たわけではないが、忘れてならないのは、ベアトゥス本である。ベアトウス本でも もっとも色彩鮮やかで 美しいモーガン写本(ニューヨークのピエモント・モーガン図書館蔵)は多分ここで製作されたかということである。

|

|

| モーガン写本より、 太陽をまとう女と龍 のページ |

中に入る

|

|

| |

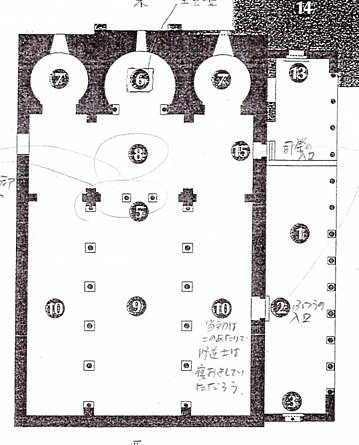

平面図

⑤が 中央に 二本柱が 建っているところ。 聖所(奥)を仕切っている

アーチが 馬蹄形であるだけではなく 祭室の床面も馬蹄形になっている |

|

|

| 左祭室 |

右祭室 |

そのⅢへ続く

|