11:30 カステル・デル・モンテ駐車場到着

ここに来ることも長年の夢だった。カステル・デル・モンテの名を識ったのは ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』によってである。

この本の最後の訳者あとがきに 図書館のある異形の塔のモデルとして このカステル・デル・モンテの名が記されていた。

読んだのは、かれこれ30年も前である。(正確に言うと読んだのは90年)

余談になるが 『薔薇の名前』 は私をヨーロッパ中世の旅に向かわせる牽引車であったとも言える本なのだ。

モワサックに行きたい、と思ったのもそうだし、何故あれほどポンポーザが気になっていたのかもこの本を読んだからだと気がついた。

私だけでなく他にもこのお城がはいっているからこのツアーを選んだ、という方が何人かいらした。

バスを降りて坂道を上がり始めてふと左手を見るともうそこに写真でよく知っているお城が。

何となく坂道を登って行くとやっと見えてくるのだ、と思い込んでいたせいか、もう びっくり。

こんなに簡単に出会えていいの?ドキドキするほど嬉しい。

思ったよりずっとずっときれいだ。お天気がいいせいか青空に白く輝くお城が映えて、美しさに感動。

興奮は皆さん同じらしく、他のところではなかったのに、お城をバックでお互いに写真を撮り合う。丘の上に孤立して立つお城は実に絵になる風景なのだ。

添乗員さんも、「それではここで記念の集合写真を撮りましょうか」 。ということで集合写真も撮って、しばらく外観を楽しんでから説明開始。

カステル・デル・モンテ Castel del Monte (標高540m) http://www.casteldelmonte.org/

1240年頃 フリードリッヒ2世(1194~1250年)が更地から建てた城である。

フリードリッヒ2世の建てたといわれる多くの城は元々あったものに手を加ええたもの。

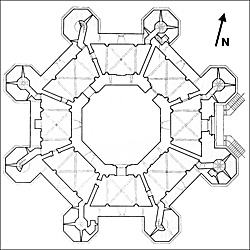

形が正八角形という城としてはあまりみられないものであり、周りに堀などもなく何の目的で造られたのか謎とされている。

8という数は色々意味をもたせられているが、ここでは追及しない。

正面扉 角礫岩が使われている。扉口の上には中柱がなくなっているが二連窓が配されている。

扉の手前に中空層がある。この隙間に、二階の広間にある巻き上げ機から落とし格子が下りる。

今日は日曜日のせいか、見学がしにくいほどでもないが観光客がかなり多く少し入場に手間取った。

平面図↓ 右手から入り(チケットオフィス)そのうえの通路を通り左手に行き、中庭へ

ここで中央に建つと、八角形に切り取られた空が望める。外観といい、この切り取られた空といい、非常に幾何学的な美しさだ。

|

|

| 平面図 |

|

金沢さんの、とんぼの本、塩の七生さんの『皇帝フリードリッヒ、、、』でもこの写真が載せられている。

撮りたいのは誰しも同じ。順次 中央に立って写真を撮る。考える人はセルフタイマーをセットして中央の地面にカメラを置いていらした。

これなら少し距離がとれるし手ぶれもない。残念ながら私はセルフタイマーのやり方を勉強していなかった。

しかしこのカメラは液晶が回転するので、レンズだけ上を向けてうつむいて液晶を見ながらシャッターがおせる。

まずまずの写真は撮ることが出来た。ともかくお天気がいいので空とお城のコントラストがいい。

八っつの壁にはそれぞれ少し先のとがったブラインドアーチがある。

それぞれに一つあるいは二つの窓、

三か所にはその下にフランス窓があり、ここでは正面入り口と同じ角礫岩がつかわれている。騎士行列の彫刻が一部残っていた。

|

|

| |

騎士行列の彫刻 |

当時はこの三つのフランス窓をつなぐ木製通路がおかれていた、とされている。

内部、 床、壁の装飾は殆どすべてはぎとられてしまった。 わずかに残った広間のモザイク。 暖炉の跡、角礫岩の柱。

|

|

| |

右の長三角は暖炉の跡 |

上階には 王座の間 ↓は玉座、と説明されたような気がするが、 買ってきた冊子には、各窓にはベンチがついてい小さな段があり踏み石で高くなっている、とだけ書かれている。 下右は天井の要石

(玉座と聞いたので)一応座ってみたが、階段が高くて閉口した。(いつもスカートだがこの日だけは風が強い場所と聞いていたのでスパッツ着用、風は全くなかったが、ここで助かった)

水が流れる溝、塔にはトイレ、バスルームもあった。含まれていた鉄分のため赤くなった柱があった。

窓からの眺め トゥッルリのような小屋が見える。そして 笠松

塔のうち3本は階段室。 螺旋階段は 『薔薇の名前』を思い起こさせられたが、危ないので写真は撮らなかった。鷹匠の塔、 ↓牧神とされている。

12:50~13:10 バス 名残りを惜しみつつ レストランへ向かう

城の中はがらんどう、ときいてはいたが、城の外観と中庭の八角形に切り取られた青空、これだけで十分。

晴天も幸いして忘れられない美しさだった。

フリードリッヒ2世の実質的にあとを継いだのは庶子(のちに嫡出子)マンフレーディだが、彼がベネヴェントでシャルル・ダンジューに敗れた後、城はアンジュー家のものとなり、マンフレーディの妃と王子たちは一時ここに幽閉されたしまった。(その後王子たちはこれから行くモンテ・サンタンジェロ移される)

バスの中から

皇帝の夢の城は孫たちの牢獄に、、、。石の城は長く残り、所有者の栄枯盛衰の生き証人となったことを改めて感じながら 遠望した。

13:10~14:30昼食 Tenuta Tonnoja http://www.tenutatannoja.com/home.html

マッセリアというチーズ製造家屋を利用した建物(現在はワイン、オリーブオイルを製造)。

日曜日の昼とあって満員。私たちは予約してあるのですぐに入れたが、待っている人たちに申し訳なかった。

天井に素焼きの鉢底みたいなものがはりつけてあった。

前菜色々、サラダ、オレキエッテ、 菓子パンなど。 お味はまあまあ。 入口、帰りには誰もいなかった。 あきらめて皆ひきあげたのか?

14:30~16:10 バス

聖レオナルド・ディ・シポント教会

Abbazia San Leonardo abate in Lama Volora di

Siponto-ManfredoniaA

|

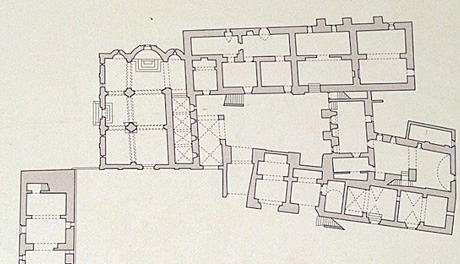

| 平面図 (左の建物の先にお手洗いあり |

Abba

シポントという町は1223年に大地震に見舞われ、サラセン人の侵入もあったため、

フリードリッヒ2世の庶子マンフレディによって、マンフレドニアという町が造られ

1260年には住民はそちらに移った。

これから行く教会にあった十字架などもそこにできた大聖堂に移されている。

聖レオナルド教会はドイツ騎士団の修道院に所属していて、

教会の横には修道院、救護院だった建物があり、

行ったときはそこを考古学博物館や巡礼宿にするための工事中だった。

教会が建てられたのは12世紀、見どころは北入り口の彫刻(13世紀)

上はカプチン会あるいはフランシスコ会修道士と聖レオナルド

向かって左の柱頭 ロバに乗ったバラムと天使 竜退治の対天使ミカエル

右 マギの礼拝 御子のお顔が欠けている! ヨセフは頭をかかえて、、。

↓右端写真 窓飾り、アストリアスを思い出すがモロッコにもあったように思うので、ここはアラブ風というべきだろう。

後陣

西側~入る、西側は のっぺらぼう

すこしフレスコ画が残っていたが 何の場面か不明。

本物はマンフレドニア大聖堂にある磔刑像 (13世紀)イコンの名残りがあり、イコンと十字架の橋渡しをするもの、との説明があった。

中庭、奥が教会

お庭に スッラの花を見つけた。

|

|

| |

スッラの花 |

出口で

のどかな風景、あの山の上に白く見えるのが 今日の宿泊地 モンテサンタンジェロらしい。

10分ほど海の方向に向かってバス移動

そのⅢへ

|