7:00 朝食

ホテルは市庁舎などのある所の近く。

散歩に出た方もいらしたようだが私は行かなかった。

8:30 出発

バスの中から市庁舎の塔などが見えたがすぐ町中を出る。

そこはもう森。

9:20 ニーネスハムン 到着

船に乗るときポーター無し、と聞いていたので、スーツケースを抱えて船へのタラップを上るのかと思っていたが、そういうことはなくて建物に入り(エレベーターなどがあって、階段を持って上がらなくても良い)かなり延々と歩いて待合室へ。

そこで飛行機にのるときのようにスーツケースを預ける(名札のようなものに名前を書いてくっつける)

1時間以上前に着いたが、 けっこう時間がかかった。

そのあと通路をあるいて船に乗る。ここでも このあと船の中でも<矢張り北欧>と思ったのは殆どの人がきれいな金髪で青い目で背が高いこと。

10:30 出航

とても大きな船、座席は指定席。 飛行機などよりゆったりしている。気が付くと動きだしていた。上にあがって しばらく海を眺める。

島影がみえなくなったところで船室にもどって、おしゃべり。 12時ごろ 昼食。

クネッケ、サラダ、 メインはチョイスできて、パスタやチキンなどから選ぶが 私はミートボールにした。 ハーフサイズにしてもらったがそれでも多すぎ。 味は悪くなかった。

ワインは別に支払う

13:35の写真。 ガラス越しなのできれいに撮れてない。

13:45 ゴットランド島ヴィスビー(Gotland Visby)港(スウェーデン語読みはヴィスビュー、だが ここでは英語読みのヴィスビーとする)到着

14:10 バスで港を出発、すぐ近くのホテルに荷物をおいて、徒歩で観光出発

14:35~ 16:30 ゴットランド歴史博物館

入ると、おお、広い部屋に絵画石碑がズラリ。ワクワクしてきた。ヴァイキンギシップもあれば、アイルランドの写本にあるような蛇の絡まったような模様、車輪模様のいろいろ、スワスティカもあればアヒルみたいな鳥や動物、馬に乗った騎士、馬同士が向き合っている図など。アイルランドやノルウエーとの関連、時代的な前後関係(影響関係)など気になる。

以下の説明は、現地ガイドの説明と 『Gotlandの絵画石碑』 古代北欧の文化 エーリック・ニーレン、ヤーン・ペーテルラム著 彩流社 による。

*絵画石碑は青銅器時代にもあったが、ゴットランドのものは主に鉄器時代 紀元後400年~1100年にわたる異教時代最後の700年間に作成されている。

*死者崇拝や埋葬習慣に根ざしたものであろう。

石碑は形としては 上部が 平らまたはがすこし弧を描いた長方形と 開ききっていないキノコの形をしたもの、それぞれ 大型と小型のものに分けられる。

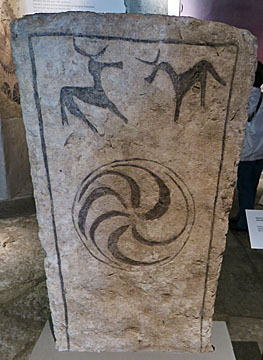

上部が すこし弧をえがいたもの。

この由来として、ローマ軍団の駐屯地を訪れたゴトランド人が、そこにあった墓石を見て刺激を受けたのであろう、として

この本では以前, レオンの博物館で私も見たことがある、石碑(9日目そのⅡ)の写真を載せてその類似性を指摘している。(ついでに その時ブルゴスで見た石碑も思い起こさせられた。残念ながらこちらの年代は分からない)↓

|

|

| レオン |

ブルゴス |

|

| ↑400~5000年代 |

ゴットランド人がスペインまで行ったのではなく ローマはしばしば軍団を移動させるので、

ゴットランド人との交易地に移動してきたローマ軍団から影響を受けたと考えられる。

この点について、柳宗玄著作選3 では 「島の位置からして東欧を経由してはいったのではないか」

としてスペインとの関係を否定している。

(部屋は保護のためか照明はおとされていて、彫刻の見え方もはっきりしないところがあったが、以下フォトショップで明るさを調整しシャープにしてある)

右写真 400~5000年代 古いタイプの最大(高さ330cm)の絵画石碑

上に天頂の太陽 その下左は 日が昇るとき、右は 沈む太陽

その下の木(世界樹)が天と地を分かつ、その下に鳥、

なお木が彫られている例は他にはない。

その下の舟は沈む太陽を迎え次の日昇る場所へと運ぶ。

(絵解きはさまざまであろうが、エジプトの太陽の船を思い出させられる)

ブリテン島でも渦巻輪はケルト時代に一般的であった。

渦巻輪にかんしては 北欧でも青銅器時代にすでにあったが、それと鉄器時代の石碑との直接的関連は分からない。

ケルト時代末期のキリスト教の写本との関連性はあるとみられている。

*初期でも末期でも その手際の良さから、この地の人がどこかで学んだのではなく、石工は南方の文化圏から連れてこられたのであろう。

*一方ギリシャ・ローマの不器用な物まねがあることはみとめられるが、

古代芸術から刺激を受けて独自の芸術魂をもった新境地を開いたというべき芸術作品がある。

|

|

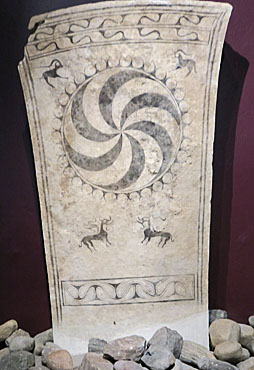

| 5~7世紀 |

400~600年代 |

渦巻輪の下 向き合う馬は 多分、闘馬(当時の民族スポーツであったと想像される)

来る年の豊穣を占う、あるいは夏伯爵と冬伯爵の争い、あるいは自然の生死に戦いがあるとする風習、冬の力が春の季節に破れて生産力が生じる、という大古の儀式の暗示 とも解される。

下の馬は頭が二つだが、この本では 誤って彫られたものと考えている。

|

|

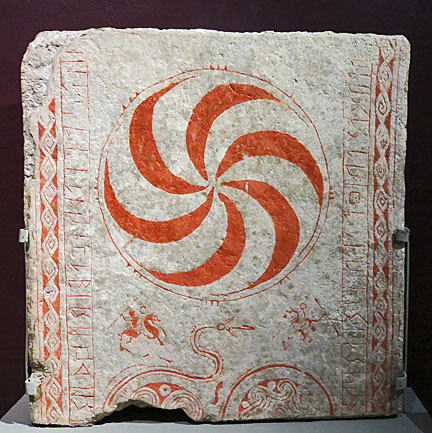

| 400~600年 |

400~600年代 |

上左 渦巻は太陽を表している。馬に角を着けて伝説的なものになっている。(作りものの角が墓にあったので 角は作り物だということがわかる)

上右 S字型にくねった虫のような模様は 古代末期のイルカ 花飾りのある波頭、当時の美術で一般的であった 雷文縁飾りであろう(不器用な真似、として 説明されている)

しかし 中央の 四方絡み模様はギリシャ・ラテンの古代芸術の流れを汲まず 超時的な特徴を持っている。この記号は 時に魔除けのように守護する働きをしたものであろう。 現在北欧では 文化財や法的保護のある古代遺物のシンボルンマークになっている。

下段中央 400~600年代高さ82cm 女蛇使い これまでのところ他に例がない図柄。女の上の蛇の絡まり合いにも注目、この時代すでにあったのだ!

下右 500~700年代 可視部 高さ73cm アヒル

これは幾何学的模様とも神話に由来するものとも違う 極端に様式化されているもの。

上段中央 500~700年代

上右 500~600年代 55cm 上に帆船

:

|

|

| 400~600年代 |

|

上左 400~600年代 高さ90cm 竜退治 北央の英雄詩 シグルド(この本ではこう表記してあるがジークフリートのことだと思う)の竜退治龍がムカデみたい。

上右 7世紀 キノコ型は北欧神話の絵解きともいえる、説話的描写

下 700~800年代 高さ約295cm

|

| 700~800年代 |

上部 騎士たち 投げ槍の男の上の男が手にしている腕輪もしくは花輪は、おそらく勲章、右手で角杯をもっている女性はヴァルキューリ(オーディンの侍女) と『北欧神話』にはある。

バイキング船 ここでは 渦巻の船首飾りがついいている

。

中段 四角い枠 蛇に囲まれている人 下は 戦いの場面

説明では 上が戦う人、その下 騎士は天国に向かう。角盃を持った女性が迎えている。敵を殺さないと天国に入れない。下は 死の船

戦士は死んでバルハラに行くという話は、天国で美女に囲まれて、、、というマホメットの教えにつながることころがある、 イスラム地域から伝わった多くのコインがアラブ人との交流を示している。

下写真 8,9世紀高さ253cm

|

| 8,9世紀 |

帆船 ひし形模様の帆、帆索が編まれて先端をバイキングたちがつかんでいる。

中段 蛇を持つ夫人に率いられた行列

下写真 上右 700~800年代 65cm

帆船の上に騎士がいる。 歓迎場面?角杯を持った女性がいる、死せる騎士がヴァルハラに入るとき歓迎されることを 表している 『北欧神話』による

騎士がだぶだぶのズボンをはいている。オリエントの流行の傾向を示すもので発見された莫大なアラビア銀貨との関連からもおそらく交流によってもたらされたもの。

キリスト教が入ってくると、全く違った図柄の石碑が出てくるのも面白い。 下左(⒒世紀)下右(11,2世紀)十字架 と 蛇組紐

対照的な龍が絡み合う文様をこの本では アイルランド式対紋様 とよんでいるが、この起源は東方か西方か全く不明。

この時代のアイルランド美術とスカンディナビィア美術の類似は、どちらかの一方的な影響か相互的なものかも不明。

この動物紋について、柳宗玄氏は 起源を黒海方面にもとめているが、それがゲルマン地域とくに北欧で著しく発達し変質し独自のものとなったとみれば、起源の問題はそう重要でなくなる(著作選3の144ページ)と述べている。

氏によると、動物の数は目でしかわからない、と言う。そうすると↑二つは それぞれ目が一つなので、一匹の龍がぐるりと縁を取り巻いていることになる、なるほど。

↓大きい十字架(15世紀)多分高さ2mくらい ↓スワスティカ (サン・ストーン)墓の上に置いた。(ペルーでも出てくる)(径25cm?)

もう少しみていたいが、次の部屋に移動。

写真が多くなってきたので、 そのⅡへ

|