|

コンスタンツ滞在 ライヒェナウ島へ

眠れず夜中、何度も起きたが、5:30 起床

7:00朝食

朝食ビュッフェも充実 私は相変わらず小食だが。パンの代わりにホットケーキ

7:45~8:15妹は行かない、というので一人で散歩

目的は ショッテンカペレ Schottenkapelle を見に行くこと。

https://www.konstanz-kirche.de/html/schottenkapelle_st_jakob.html

コンスタンツのことを調べているうちにこのページにたどり着いた。

一昨年行ったレーゲンスブルクの ショッテンキルヘ(別名 ヤコブ教会)に関係のある教会と分かったので、見てみたかったのだ。

このホームぺージの年代は間違っていると思われる。レーゲンスブルクの教会は1100年に竣工1110年ごろ完成している。それでないと話が合わない。

レーゲンスブルクにアイルランド人の修道士が作った修道院をかわきりに各地にアイルランド修道士たちが建てた修道院、そのうちの一つが1142年に建てられたコンスタンツのショッテンカペレなのだ。

グーグルマップで調べると木立の中をいくのが近そうだが人気がないと心配。しかし人は歩いているので安心して行く。 壁の落書きが気になる。 小さな教会

|

|

| |

ショッテンカペレ |

帰り道でみかけたおかしな噴水、ちょっとグロテスク。

|

| |

|

| 宿泊したホテル |

部屋に戻って支度をして 8:50頃下におりる。

添乗員さんはもう一つのホテルに宿泊。バスもそこからくる。ホテルの写真をとったりしながら待つ

9:10頃 バスに乗って出発。

ボーデン湖に浮かぶ 僧院の島ライヒェナウ島へ。

ボーデン湖というのは大きな湖だが、実はスイスから流れてきてフランス、ドイツの国境あたりを流れ北海に達するライン川の途中が膨らんだ場所といった感じのところである。

ライヒェナウ島は昔は本土と離れていたが今は細い土手道でつながっている。

このライヒェナウ島にはカロリング朝に開基された修道院がある。

カロリング朝の黄金時代、オットー朝の銀の時代という繁栄期を経て、

1803年には世俗化されている。

往時は20あったといわれる教会も現在は3教会となってしまったが、それらは世界遺産になっている。

今日はこの3教会を見学する。

島の東、渡ってすぐのところはオーバーツェル(Oberzell)とよばれ896年頃ハットーにより、中央部ミッテルツェル(Mittelzell)には724年ピルミンにより、西端ニーダーツェル(Niederzell)には799年エギーノにより教会が建てられている。

その修道院教会を観に行くわけだ。

先ず オーバーツェルのザンクト・ゲオルグ教会の前にバスは停まった。(多分現地ガイドとの待ち合わせ場所)

教会はまだ開いていないが、折角だから、と横の博物館に入った。世界遺産になったため予算がおりてそれぞれの場所に小博物館が建てられたのだそうだ。

ザンクト・ゲオルグ教会はオットー朝の壁画で有名だが、修復の様子や壁画の描き起こし図、解説と写本との関係を示す写真パネルがあり興味深かった。

↑ライヒェナウの写本所でつくられた 左(980年頃)コーデックス・エグヴェルト 右(1000年頃)オットー三世の福音書本

中央の壁画は10世紀末に描かれている。

なおこの1000年前後にライヒェナウは写本の制作において最盛期を迎え、ライヒェナウ派と呼ばれている。

これまで解説書の図版で写本の絵を見てもどこで作られたか気にもしなかったが、ライヒェナウで制作されたものが多いことに今度はじめて気が付いた。

また初めて知ったことだが、かの有名なザンクト・ガレンの修道院プランが実はここライヒェナウのスクリプトリウムで作成されたのだそうだ。

825~830年に作成され、ザンクト・ガレンの修道院長ゴツベル(Gozbert)(816~837年)におくられたものだ、と買ってきた冊子には記されていた。

豪華な写本は修道院の必要だけでなく、王、高位聖職者、皇帝、教皇たちへの贈り物用にも制作されたそうだ。

これまでケルト写本やスペインのベアトゥス本以外写本・装飾本にあまり関心がなかったが、ドイツの写本にも俄然興味がわいてきて家に帰ってから、手持ちの本を何冊か広げて楽しんだ。(この時代の壁画や写本については古くて絶版だが、新潮社の人類の美術シリーズの 『紀元千年のヨーロッパ』 が手持ちの中では一番詳しかった)

オットー朝美術はカロリング朝の美術を引き継ぎ、古代ローマとそれを引き継ぐビザンティン美術を尊んだ、ということを読んだことがある。

こんな絵を見つけた。ビザンティンだ!(春にビザンティン美術を観るツアーに参加したばかりなのでビザンティンに敏感になっている)

↑左 ライヒェナウで1020年ごろ制作られた バンベルク黙示録 下に描かれているのは マンディリオン ビザンティンでよくみられるものだ。

↑右 ヴォレンビュットラーWolfenbutter

Evangelistar福音書1000~1020 の絵だが、 聖母の死、 ビザンティン風にキリストが子供の姿をしたマリアの魂を天に運ぼうとしている。

マリアの死の描き方では メダイヨンの中のマリアの半身像を天使たちが天に届ける、という図像もあった。また室内が描かれている場面で 柱頭のアカンサスが緑色に着色されていて、当時の実際の教会もこのような状態だったのか、と分かった気がした。

博物館を30分くらいみて移動

途中、野菜、果物の直売屋台が何か所か道端にあり、また温室も多かった。島は温暖でヤシの木もみかけた。農業生産物が豊かだということを実感。幸福の島という異名も持つそうだ。

ライヒェナウ大修道院 聖母マリア・マルクス大聖堂(St.Maria und Marcus)へ 10:20~11:25

724年 聖ピルミニウスにより開基 当時の教会は残っていない。

ピルミニウス(Pirmin)はスペインから逃れてきた司教(と説明されたが、冊子によると、アイルランド系フランス修道院の伝統を持つ、多分フランスのモー(Meaux パリの近く)修道院からやってきたとある)。

ピルミニウスはカール・マルテル(カール大帝の祖父)に重用され、やってきた。なお島の入口から続く大通りはピルミン通りという名だった。彼はその後 政治的理由で追放され、アルザスに行きそこで教えを説き、修道院の設立 改変に携わったという。

その後ヴァルドー院長時代(786~806年)カール大帝の後援によって発展、

次のハイトー(Heito)院長の時代(806~823年)ピルミニウスやその後の時代の教会を撤去して新築。この時代のものが一部現在も残っている。(ハイトーはこれまでのアイルランド系とベネディクト系が入り混じっていた戒律をベネディクト戒律に統一している)ハイトーもまたカール大帝の信認あつく、結果的には失敗に終わったが王の依頼でコンスタンティノープルに赴いたりもしている。

オットー朝時代 大修道院院長、ヴィティゴヴォ(Witigovo)、次のべルノ(Bern)が西袖廊と西単塔、西構を新築、皇帝ハインリッヒⅢ隣席のもとに献堂、これが現存し、現今の西正面にあたる。

Googl map から 西側大塔の横から入る。

|

|

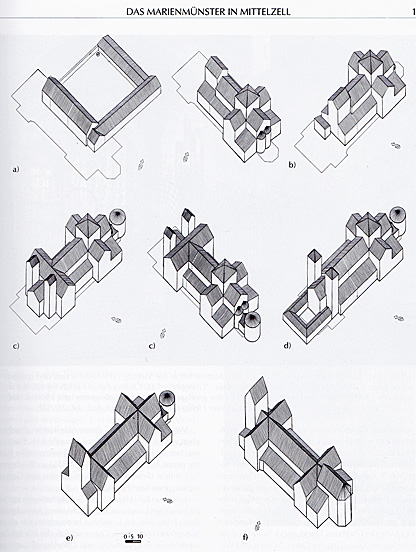

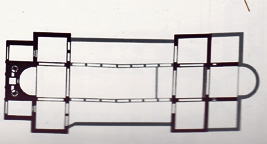

| 変遷図(買ってきた冊子より) 平面図 |

建築変遷図に見られるように(下左が11世紀、 右が現在)、11世紀にベルノが西側部分を撤去して新たに西袖廊(つまり、東と西に袖廊がある)と西単塔状西構えを作ったところは残っていて先ずそこに入ることになる。袖廊といって開放的な感じで広いナルテックスという感じがする(天井を見るとarchはある、撮った写真でははっきりしないので 買ってきた冊子から写真拝借)。全体を見渡す写真が撮れていないが 中央(東の祭壇に相対する所)に聖マルクスを祀る祭壇がある。(神殿と言われる台が少しだけ見える)赤白のアーチなどヒルデスハイムのザンクト・ミヒャエルを思い出す。

身廊の天井は舟底。

アイアンワークがほどこされた仕切り越しに見えていた赤い祭壇を後ろから見る(下右)。キリストの聖布が入っているという説明だったが冊子によれば 聖血祭壇となっている。(この修道院の宝物のとしてキリストの聖なる血があることが描かれていて、布のことは言及されていない)

側廊が幅広、右側側廊 一本だけ当時(10世紀末)の柱が残っている。側廊の幅が広い。この大きさから修道士の数はかなり多かった、と思われる。

|

|

| |

|

|

|

| 左壁に1300年頃の聖母子像と聖クリストファー

|

右側側廊 |

冊子によると、ピルミニウスは単独でやって来たのではなく40人の修道士とともに来ていて、8世紀半ばには約100人の修道士がいた、とされている。その後の隆盛、また多分,下働きの助修士のような存在も当然あろうから人数はかなりのものと思われる。

東端部はゴシック期の改変 奥に回ると祭室

壁の絵が教会らしくない。 よく読めないのだが、それぞれの人物の名前?

奥左の宝物室へ (一人2€だったらしい)

暖房機(説明書は oven tile 18世紀)修道院長や修道士が描かれている。

右上はHermann Lameヘルマヌス(1013~54)足が不自由だったが神学、歴史学、天文学、数学、音楽に秀でた世紀の大学者であったという。

右下が詩人で薬草園を作ったヴァラフリート・ストラボWalahfrid Strabo(修道院長842~849)。

福音書記者マルコの聖遺物箱 1303年よりあと キリストの鞭打ち、道行き、磔刑が彫られている

面白いと思ったのはガラス(カール大帝がどこかから贈られたものとかだったような?)

11世紀の写本のファクシミリ版 イエスの神殿奉献の場面

もう一つ重要な宝物がカナの婚礼で使われた甕、 ということが冊子には記されていたが、残念それは見なかった!(カナの婚礼の奇跡って、本当かな? なんて言ってはいけないのだろうけれど、、、)

カール大帝のひ孫で、分裂していたフランク王国を一時的に統一した カール三世肥満王の墓石が床に埋められていた。左側廊には プロセッション用の天蓋が置かれていた。 行列の写真を冊子から拝借

中庭、 壁に日時計。

それからぐるっとまわって薬草園へ、小さな花もきれい。 教会の南側が見える。

|

|

| |

shopで求めた薬草茶

ラズベリー、リンゴ、キイチゴ、ハイビスカス、ペパーミント、ヒマワリ、

キンセンカ、ゼニアオイなどがミックスされている |

|

|

| |

|

そのⅡに続くロ

|