4:40頃目が覚めた。 6:30~朝食

トリーア(Trier)はゲルマンとケルトのまざった民族が住んでいたところで、紀元前16~13年の間にローマ軍団の兵站基地がアウグストゥス帝によって築かれた。モーゼル川畔(モーゼル川はフランス、ルクセンブルク、ドイツを流れる国際河線)の交通の要地にあるため経済的に発展、中世にはトリーア大司教(選帝侯)領の中心として 栄えた。

トリーアには2001年ベネルックス三国のツアーの際、ルクセンブルクから半日観光できたことがある。その時行けなくて残念だったライン州立博物館と大聖堂内の宝物館が見られればいいなとひそかに思っていた。

朝の散歩でローマンブリッジに行くつもりだったが、ぐずぐずしていて行かずじまい。(前回見てはいる)

8:45 バスで出発 市壁の外側をぐるりと回って、ポルタ・二グラの前で下車。ここで どなたかトイレを要求なさったようで「ついでにみんな行って!」向かいのメルキュールホテルへゾロゾロ。10分ほどして道を渡って

ポルタ・二グラ Porta Nigra 2世紀後半に造られた市の北門。高さ30m、幅36m、奥行22m アルプス北側では最大。

黒い門という意味。もとは明るい色(砂岩)だったが、時とともに黒くなってきたので、こう呼ばれるようになったそうだ。門の外側には鉄格子の落とし戸があり、内側(市内)は木で閉ざされていたと考えられている。

前に来た時は門をくぐれたが、今は修復中、細く通れる道はあるようだが、我々は横から回った。巨大で頑丈そうに見えるが、矢張り風化している。修復作業は必要なようだ。

中世、他の門は倒れたが、ここだけは残った。そこに(1028~1035年)ギリシャ人の聖人シメオン(塔の聖者 シメオンは5世紀の人で別人)が住んだ。彼は大司教ポッポの友人だったので、死後、司教はこのポルタ・ニグラを包みこむようにシメオン教会(修道院、Simeonstift)を造った。

1800年頃教会は取り払われたが、アプシス部分は残された。現在一部は残っているが東翼は1937~38年に再建され、現在ここは市立博物館になっている。

|

|

| 右が市立博物館 |

1600年頃の ポルタ・ニグラ |

この中庭を出たところにカール・マルクス像。驚くにはあたらないが中国がお金を出して建てたそうで、建てるにあたって賛否両論あったという。 とある記事によるとトリーアにはかなりの数の中国人が住んでいるそうだ。逆光、粘土をなでつけたようで、好みではない。

カール・マルクスはトリーアの生まれで、生家が博物館になっている。

ツアーメンバーの一人、元ゼンガクレン闘士と称されるお方はグループを離れて表敬訪問、あとで意気揚々とたくさんのグッズを抱えて合流された。

マルクト広場に向かって歩く。 グーグルマップより、赤が出発点のポルタ・ニグラ。

旧市街側から見る。 白いアーチは?恒久的なものだろうか。

途中の家(ドライケーニッヒハウス)現在一階(日本流に言って)はカフェになって開いているが、1230年建った頃は一階、二階に出入口はなく、ハシゴをかけて三階から出入りした。赤痢の予防だそうだ。

Judengasse ユダヤ人街 1219年頃に建てられたユダヤ人街の三つある入口の一つ。中に入ってみたが、 特にユダヤの星のマークがついている家はなく、未だ早朝で閉まっているが 多くは食べ物屋さんのようだった。突き当りはケバブやさん。古そうな家

マルクト広場は目の前。マルクト広場

左の茶色の柱は マーケットクロス(958年、市場権授与の記念に建てたものでオリジナルは市立博物館にある。)先ほどポルタ・ニグラ横の中庭から博物館をのぞいて見えたものを撮ってあったが、どうやらこれはそのオリジナルのようだ。

塔は市場教会(マルクトキルヘ)聖ガンゴルフのもの。この教会は都市領主である大司教の大聖堂に対抗する市民の教会で 市民の自治の象徴である。(ドイツでは、中世、都市領主である大司教と新興の市民たちとの争いが多かった)

セント・ペーター・ファウンテン(マルクトブルンネン)町の守護聖人 聖ペテロが上に立っている。

様式は様々だが華麗な家々が立ち並んでいる。右端のハーフ・ティンバーの家(1600年頃)の下にユダヤ人街の入口がある。

グラ―ベン通りに入り、マルクト広場を振り返る。このあたりに来ると新しい建物も多く雑然とした感じがする。観光地であるが、大都会で普通に生活している人達の町であるから仕方がないが。

バラスト通りに入って、自然食品のお店。最近この手のお店がふえているそうだ。買い物したかったが、日本には持って帰れないだろう。

24 元 選帝侯宮殿 バシリカの横

バシリカ あの団体は私たちではない。大聖堂にも何組か団体(白人)がいた。

もともとはローマ提督の居住地で4世紀にはコンスタンティヌス大帝が宮殿として建てたものの一部で謁見の間?だったともいわれている。

大司教、選帝侯の宮殿の一部となったが19世紀半ばに再建されてからはプロテスタント教会。

壁の厚さ 2.7m 内側は 縦67m、幅27m、高さ30m(ポルタ・ニグラを横に二つ並べてまだあまりある大きさ!)第二次大戦で破壊され1956年修復完了。

中は何もない、ただただ広いだけ。唯一あるのがこれ、洗礼盤を意味するのか?

前に来た時にはなかったショップがあり、そこで本などを買った。

大聖堂前に戻る。トリーアの町では、町のガイドは大聖堂内をガイディングしてはいけないことになっている。ここで大聖堂ガイドと待ち合わせのためフリータイム。(10:15~11:00)

私は州立博物館に行きたかった。10:00オープンなので、街歩きに参加してしまったが(博物館はバシリカの先)45分では行って帰るだけで観ることは無理、とあきらめた。ところがこの時は分からなかったが大聖堂は教会行事のため結局12:00まで入れなかったのだ!(入れることは入れたが後ろに座っているだけ、クリプトに行けなかった)。それが分からなかったため結局 教会内で座って待った。しかし行事を見るのもいい経験ではあった。

式の名前は知らないが、子供たちが聖書について 勉強してきたことを 発表(テスト?)する式だったようだ。 名前をよばれた子供たちが前に出て箱から紙片を取り出し書かれていることについてしゃべる(聖書の一句を暗唱?)というもの。後ろの席には子供たちの母親が座って見守っている(涙を拭っている女性も)。みんなはきはきとしゃべって気持ちの良い式だった。31紙片には Wissen(知識)と書いてある。

グーグルマップより 大聖堂の表示が少しずれている。 右下の赤茶色の建物がバシリカ このあいだを行ったり来たりした。

トリーア大聖堂 Trier Dom

|

| |

|

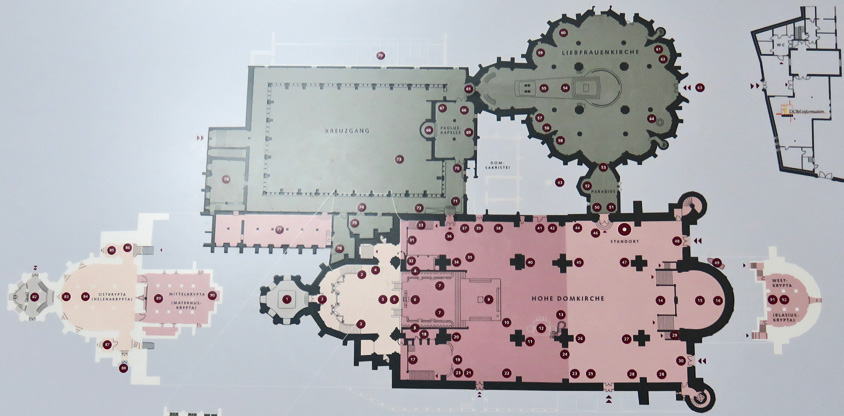

| 平面図 両端内陣式 |

アルプス以北で最古の教会 コンスタンティヌス大帝により(母ヘレナの宮殿のあったところに326年頃開基

これを4世紀後半 正方形hallとして新築(平面図で濃いピン分)これが現行の身廊の東部分として25mまで現存。ヴァイキングの襲撃などの後、司教エグベルトが977年再建工事起工、中断の後、大司教ポッポが正方形ホールの西側部分工事、1030年着工、

西ファッサード、北塔は1056年完成、南塔は1074年(大司教 ウード)完成、

西正面はザーリア朝ロマネスクということになる。(薄いピンク)

上は 昨夜食事の帰りに撮った写真。車などが停まっていないので下まで見える。夕日に映えて美しかった。

アプシス両側に入口がある。その上方左右ともにツヴェルクギャラリーがある。これがドイツ最初(シュパイヤーは1100年頃)で、ポルタ・ニグラのギャラリーが影響したものと岡野氏は見ている。東アプシスは シュタウフェン朝

11:00になって教会ガイドがいらしたが、まだ行事がおわらなくて教会をガイディングすることはできないそうだ。

それで外回りをみることにして北側、東側へ ローマ時代の正方形hallの壁(やはり少し現在より低かったようだ) その横のアプシス(シュタウフェン朝)

中庭 奥は大聖堂に隣接する聖母教会

突き当りの歴代補佐司教の墓所へ 左手壁際の椅子は 裁きの座

未だ時間があるので、もう一度バシリカ近くまで行きもどって聖母教会に入る。

聖母教会 Liebfrauen

Trier(1235~70年) ドイツ最古のゴシック教会。

先に載せた平面図からも分かるようにお花が開いた形でアプシスだけが突き出ている。 昔は中央に祭壇があったそうだ。 3

12:00になりやっと式が終わり大聖堂内へ 西アプシス 洗礼盤、

すぐに東内陣下のクリプタにおりる。

二つあり、一つは ヘレナ地下聖堂 コンスタンティヌス大帝の母ヘレナの頭蓋骨を収めた聖遺物箱が置かれている。40,41 ヘレナは 聖十字架と聖釘を持っている

もう一つはマルティヌス地下聖堂 ここは歴代司教墓所

残念ながら今日は宝物庫は閉まったまま。

12:20 すぐ近くの DOMSTEIN RESTAURANTへ

そのⅡへ

|