10:48 ノアン・ヴィック(Nohant Vic)(サントル・ヴァル・ド・ロワール地域圏 アンドル県)のサン・マルタン教会前着

ノアンはジョルジョ・サンドの館があることで知られている。メリメ文化財監督官とともにサンドとその息子もこの教会の保存に一役かったそうだ。(ノアンの館も一目みたかった!)

サン・マルタン教会 Saint Martin de Vic

http://www.nohantvic.fr/les-fresques-leglise-saint-martin/

http://www.art-roman.net/nohant/nohant.htm

入口上部

案内板には 「この小さな教区教会は11世紀デオル修道院に属していた。当時は小さな身廊と長方形のコワールがあっただけだったが、12世紀初めに、半円形のアプシス、つづいて南側のチャペルが建てられた。その時、壁画も描かれた。」とあった。

生憎の雨、直ぐ中に入る。 身廊

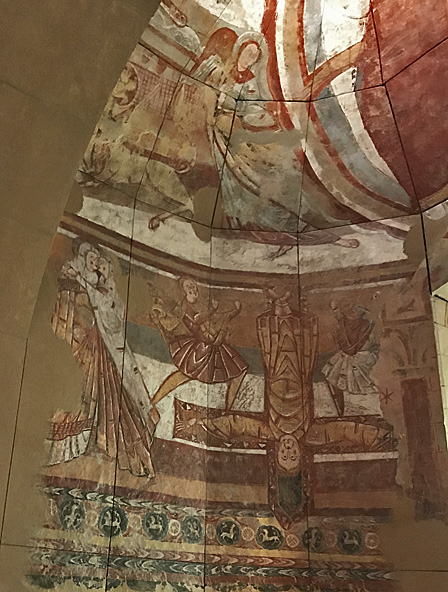

身廊東壁のフレスコ画

栄光のキリストを挟んで 上段 両側に使徒たち

中段 (向かって)右から 受胎告知、マリアを告発する神殿の祭司(小学館の美術全集ではヨセフ、と書かれている)

マギの礼拝 マギの旅

下段 左 神殿奉献、 右 十字架降下 その上は太陽と月

マリアを告発する祭司が描かれることはあまりない。(ご訪問とみているものもあるようだが、ご訪問とは明らかに違う)

辻佐保子著『ロマネスク美術とその周辺』において、M・クプファーの論文による指摘のよって

当時<聖体の秘跡における実体性を疑う異端や、聖職売買その他の現世の悪徳に積極的に立ち向かう,、、>必要があったという状況を鑑み、図像プログラムが説明されている。

<マンドルラのキリストを囲む12使徒は「審判の座」を喚起する。>

中段<受肉の秘儀の成就とこれを否認する人びとと、救世主の到来を最初に就任した三人の王が、左右から中心に向かって対置されたことになる>

下段 幼くして神殿の祭壇上に奉げられるイエスと、 その予告の実現である「磔刑」よりもさらに一段と悲痛な「十字架降下」が、左右に示されている。

<両者をつなぐアーチの頂点、キリストの足元には、「犠牲」を象徴記号としての 「子羊のメダイヨン」が、置かれる>単純な時間的経過を追うのではなく教義の本質を抽出、註解する意図的な配列になっている、とある。

|

| 礼拝する王が二人しかいない! |

|

| 左中央のマリアが告発されている(指さされているのでご訪問ではない) |

|

| |

|

身廊南壁 左 サン・マルタン 右 最後の晩餐 ここは作者が違う

内陣へのアーチには騎士像

内陣へ 受難サイクルが描かれている。

南壁 上段 エルサレム入場

下段 左剥落しているが 楽園でアブラハム(顔だけ)の懐に抱かれる貧しきラザロ、

右、悪魔に襲われるアダムとイヴ(これをキリストの黄泉下りとみる見方もあるようだ)

エルサレム入場の左端、<(神の手から)「唇を浄める炭火を与えられるイザヤ」の挿話は、 祭壇の前方を占める「「最後の晩餐」と共に、ミサを捧げる司祭の潔白を勧告し、真実で正当なミサの実践を見守る。> 『ロマネスク美術のその周辺』より

西壁(身廊の裏側)向かって左が上写真の右端になる)

上段 エルサレム入場、最後の晩餐 下段(アーチを挟んで ダビデ王とモーゼ(右) 46

|

| |

|

| 最後の晩餐拡大 |

北壁 上段 聖マルタンの死 遺体を運び出すトゥールの人々、(カンドで亡くなった聖マルタンの遺体をカンドの僧たちが眠っている間にトゥールの人々が窓から運び出している。

窓の外で大勢の人がシーツ?をひっぱっているのが面白い。聖マルタンはこのあたりでは 重要な聖人。

中段 洗足、ユダの接吻、十字架を担うキレニア人シモン

51 「ユダの接吻」は エミール・マールの『ロマネスク図像学』城館の 表紙にも使われていて、強烈な印象を受けたので、ぜひ実物を観たいと以前からねがっていたものだ。 動きのある素晴らしい絵だと思った。

下段 戸口に立つ貧しきラザロと金持ちの食卓 ラザロの死(見えない)

東壁は撮り損ねたので12月に鳴門の大塚国際美術館で撮ったものを載せる。

東壁 三人の預言者

メンバー11人はツアーとしては大人数ではないが、丁寧に写真を撮るのは難しい。大塚では一人だったので、きちんと前、左、右、後ろと順に撮ることが出来た。色調が少し違うが、おちついて撮れたので画像もこちらの方が鮮明で、全部大塚にしたいくらいだがそういうわけにはいかない。

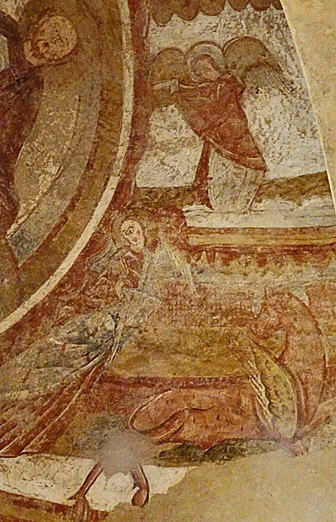

アプシス 49中央に栄光のキリストを囲んで鷲(ヨハネ)ライオン(マルコ)天使(マタイ)牛(ルカ)

アプシス底部 窓をはさんで右に 「ヘロデ王の前のキリスト」左に「ペテロの逆磔刑」「マリアのエリザべス訪問」がある。

下段ペテロの磔刑(逆さ十字) 隣に ご訪問、右にはヘロデ王の前のキリスト( 大塚のもの)

|

| ↓現地写真 |

|

ヘロデ王の前のキリスト

ピラトの前に引き出されるキリストの絵は多いが、ヘロデ王の前のキリストは珍しい。

内陣の受難サイクルには十字架降下はあって 磔刑そのものはない。「訪問」は身廊に面した仕切り壁の「幼児伝」サイクルからはみ出した部分をここに描いたとさえ言われてきた。

これらについて上記『ロマネスク美術とその周辺』において

為政者による挑発や侮辱に耐えて沈黙するイエス、逆さまに十字架にかけられキリストの磔刑に倣うペテロと並んでアプシスの底部の隅にあえて「訪問」を描き加えたのはコンコルディアの理念を表明するためだったのではなかろうか。コンコルディアとは協調とか、相互理解の意味であるが これを表明する形式として互いに抱擁しあう二人物の姿で現す。

「訪問」は正義と平和が互いに争う摘と味の間に実現され、憐みと真実が人々の心をやわらげることを願って、ここに導入されたのではなかろうか。

と書かれている。この本は 描かれた時代、作らせた司祭の考え方を推し量って解釈していて 実に面白いと思う。

この教会の絵の特異性に目を奪われ圧倒されて終わりにならずに済んだのはこの本を行く前に読んでおいたおかげだ。この教会の絵はこのあたりの教会のほかの絵とは全くちがっていて、スペイン・ カタルーニャの壁画に似ているといわれている。ツアー参加者で普段ロマネスクツアーには参加されないという方が、この写真を ご覧になって棟方志功の版画のようで関心をもって参加を決めた、とおっしゃっていた。

|

|

| ルカ(牛) |

窓枠の絵 |

外観の写真を撮ってバス(11:20~12:50)途中、大雨

そのⅢへ

56 シェール川だと思う。このあたりは 『グラン・モーヌ』(アラン・フルニエ作)の世界だと、ワクワクしながら窓外を眺めた。

|