|

実はリエカという名はこのあたりを旅行したいと思って旅行社のパンフレットを開いて初めて出会った地名である。 イタリア語ではフィウメというそうで、フィウメなら映画かなにかで聞いたことがある。第一次大戦後イストリア半島はイアタリアの領土となり、リエカがユーゴスラビアとの境界線だった。

町の起源はこの町を流れるリュチナ川の河口 トルサットの丘の上にケルト人が建てた町でその後ローマ領となった。

規模としては ザグレブ、 スプリットに次ぐクロアチで三番目に大きい都市である。

アドリア海沿岸都市は、ヴェネツィアの支配下になっていた町が多いが、ここはおくまっていたためヴェネツィア船の航路からはずれていて、ハプスブルグの港湾都市として栄えたそうだ。(15世紀からハプスブルグの支配下に入った)

朝食

|

|

| |

お湯のポットがすごい |

|

| ドゥーニャさん |

8時 集合

荷物をバスに入れ、徒歩で市内観光出発。

ガイドのドゥーニャさんはちょっとふざけてバレリーナみたいに膝を折って挨拶。

陽気な人だ。

私はたいして理解できたわけではないが、話す英語も分かりやすかった。

昨日6月15日はこの町の守護聖人ヴィートの祭日だったそうで、ホテルのすぐそばのコルゾ通りを歩くと、通りには少年聖人ヴィートの絵の飾りがたくさん揺れている。

私の知っていた聖ヴィート大聖堂はプラハにある。久しぶりにこの名を聞いたが、聖ヴィートは東欧では広く信仰されているらしい。290年ごろ生まれて、303年ディオクレテアヌス帝の時に、釜茹でにされて殉教したそうだ。

キリスト教公認以前、拷問されても棄教しなかった人は聖人になるようだ。

|

|

| コルゾ通り |

聖ヴィート |

コルゾ通りは18世紀まであった城壁を崩して造った通りである。時計塔は当時の城門の跡。

|

|

| 時計塔 |

塔はハプスブルグカラーの黄色だ。紋章の双頭の鷲と18世紀、この町に市章を与え自由港としたレオポルド一世とカール五世の胸像、などで飾られている。

このアーチをを抜けて行くと、オリーブ絞りのかたちをした噴水がある。その先に小さなローマ門(ここに4世紀のローマの城壁があった)。

|

|

| |

ローマ門 |

聖ヴィート大聖堂へ。プラハの丘の上にそびえる大聖堂と較べると、かわいらしくて円形をしている。ヴェネツィアのサルーテ教会の影響を受けて造られた集中式の建築。

|

|

| 聖ヴィート教会、左奥の白い壁の建物は刑務所!! |

教会 入り口の アーチには 双頭の鷲 |

この教会の祭壇に『奇跡のキリスト像』が置かれている。

|

| 祭壇 左は 聖ヴィート |

《1292年のこと、ある男がお祈りしたのに賭け事に負けた、と言ってこの像に石を投げたところ、大地が裂けてその男は飲み込まれ、この木像から血が流れた》という言い伝えがある。それ以後この像は奇跡をもたらすと信じられてきたそうだ。大地が人を呑むと、いうのは地震と結びつける説もある。

教会の横にはなんと刑務所。街中なのできれいにされていて、高い塀などない。(凶悪犯はいないのかな)

少し歩いて、聖母被昇天教会(12世紀に建てられたリエカで一番古い教会)この場所は ローマ時代の浴場があったところだそうだ。横に鐘楼がある。これは少し傾いていて、リエカの斜塔、といわれている。

|

|

| 途中のモダンなビル |

リエカの斜塔に ロマネスクの窓 |

リエカは川崎市と姉妹都市だそうで、川崎市が贈った『友情』と名付けられた噴水を見た。

|

| 川崎市が贈った噴水「友情」 |

|

| 友情 (右にタイトル) の彫刻 |

国立劇場のある広場へ

国立劇場は1884年に建てられ、こけら落としは「アイーダ」だったそうだ。

|

| 国立劇場 |

この広場はは建物の高さが大体そろってきれいなところだ。ここで10分間フリータイム。

ガイドさんに連れられて青空市へ。お薦めの、干しイチジク(500グラムで22クーナ=440円)と干し杏(200グラムで10クーナ)を買った。

|

|

| 花屋 |

果物屋 |

それから丘の上のトルサット城へ

|

| 運河のそばで 丘を見上げる 左上にお城 |

階段があるが561段。我々はバスで行った。ここの階段は、悪魔に「造ったら一番初めにあがる人の魂をあげる」と言って造らせたが、最初に来たのは山羊だったそうだ。

リエカというのはクロアチア語で川という意味。トルサットとはケルト語で川の上の意味

丘の上には聖母マリア教会がある。入ったが、内部は撮影禁止。音楽がとてもきれいだったので、ビデオのレンズにキャップしたまま、オンにしておいた。(画面は真っ黒だが帰ってきて、音楽を楽しんだ)

下の町の聖ヴィート教会同様ここの教会にまつわる奇跡物語がある。

1291年5月10日、ナザレの聖母の家が天使たちによってここに運ばれ三年半留まった後、家はイタリアに運ばれたという話。そのためここには巡礼が者が多く訪れるということだった。

その隣にはフランシスコ会修道院。またヨハネ・パウロ二世が2003年にこの地を訪れた記念の銅像もあった。

|

|

| 聖母マリア教会 |

ヨハネ・パウロ二世 |

トルサット要塞

城塞の上から町を見下ろす。川を境ににイタリアとユーゴスラビアに分かれていたが、1947年にイタリアが手放し、ユーゴスラビア領となった。

|

城塞からの眺め 川を挟んで右側は イタリア領だった。

上左の青緑の屋根の建物が国立劇場、

上中央より少し右、水色の建物の手前に聖ヴィート教会(赤い屋根に白い小さい円筒がのっているのが、かろうじて見える) |

現在の城は中世にローマ時代の砦の上に建てられ、19世紀に大改築された。

ナポレオンの軍隊も駐屯したそうだが今はもう廃墟だ。

10時18分 バスで出発、

|

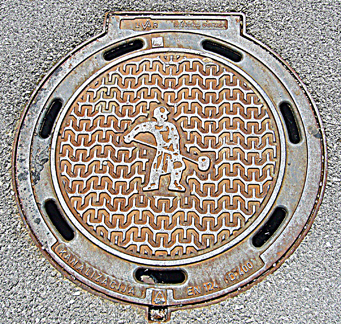

| マンホールのふた |

オパティアという隣町の上辺りで渋滞にはまった

11時20分 国境、またスロヴェニアにはいる。

クロアチア出国は そのまま通過、スロヴェニア入国はバスからおりて、各自パスポートにスタンプを押してもらった。

12時25分 ポストイナ 到着

レストランに行く途中、マンホールのふたに面白い絵があった。

JAMSKI DVORECで 昼食

ゴルゴンゾーラのラビオリ、

サラダ

牛肉のマッシュルームソース、

アップルパイ

14時から鍾乳洞見学

スロヴェニアには九千もの鍾乳洞があるそうだ。土地が石灰岩でできているので、弱酸性の水で侵食されるからだ

説明書によると(日本語訳のパンフレットだが翻訳が適切でないと思われ分かりにくいところがある。そのままにして要約する)。

ポストイナ鍾乳洞は 白亜紀(1億4千年前~6千5百年前)の間、7千年前の海で生じた石灰岩で形成され、次の 第三期の間に海が退き、カルストの形成が陸地から始まった(カルストとは、 石灰岩の表層が 溶解浸食をうけてできた、 カレン、ドリーネ、洞窟小峡谷、地下水脈などの特徴を持つ地形のこと)。

約300万年前に表層の川は石灰岩の中に消え、北部とパンノニア海(アドリア海)のほうへ地下を流れ出始めた。現代の黒海は残存する形跡。、地下の流れが三層の地下道を造った。

ここがが発見されたのは1818年。

前長27km(観光できるのはそのうち5.2km)世界第三位(ヨーロッパ最大)の規模、石筍はできるのに気が遠くなるほどの 時間がかかる。もっとも古い石筍は 50万年以上前から出来始めたという。

ともかくものすごい人。ちょっと出遅れるとたちまち自分のグループがどこか分からなくなる。頻繁に出ているトロッコに乗る。 洞窟内は写真禁止、でもあちこちでフラッシュが光っていた。帰りにそれでは、と私も撮ってみたが、動いているのでうまく撮れなかった。(買ってきた絵葉書から)

|

| トロッコ(パンフレットより) |

トロッコは、上から針が突き出ていそうなところやとても狭いところを走るので、思わず体を縮めてしまうが、ちゃんと造られていて人がひっかかるようなことはない。風を切って走るのでブラウスの上にヤッケだけではとても寒かった(歩くとこのくらいで丁度良かった)。トロッコに10分位乗ってから歩き始める。

|

| 一番奥の コンサートホール ここだけは 写真OK 暗いので、 手ぶれしてしまった |

いろいろな色がある。白は炭酸カルシウム(塩の固まりのよう)赤いのは鉄、黒いのはマンガンを含むからだそうだ。ソフトクリームが垂れているようなのや、太い柱のようなものなどいろいろあった。私が日本で見たことがあるのは「秋芳洞」と「龍河洞」それらとは全く規模が違う。しかし正直言うと以前レバノンで見た鍾乳洞の方が幻想的で面白かったような気がする。レバノンにいらしたことのある方と話すと同意見だった。またトロッコに乗って戻る。

そのⅡに続く

|