|

今度は旧市街観光。 バスを降りて ミリヤッカ川を眺める。

モスタルとちがって、サラエヴォの川の水は茶色い。バシチャルシア(職人街)から歩き始める。雨が降ってきた。

水飲み場セビリ。なんとなく東洋っぽい感じがする。

|

|

| キオスクが丸屋根、 トルコ風なのだろうか |

セビリ |

狭い商店街を抜けて最初に行ったのはモスク。

この商店街、木造家屋が続いていて日本で、昔の街並みとして写真などで見かける光景に何となく似ている。

細かい日本家屋との類似点として特徴として、陣内秀信氏は 『都市の地中海』で 蔀戸 と バッタリ床几をあげている。

木造家屋なので、開口部が広くとれる。 しかし夜は戸締りする必要がある。そこで、寝殿造りの貴族住宅や寺社建築に見られる 蔀戸と同じ考えの装置が用いられていることが 指摘されている。

下の写真の軒下に、板が二枚 蝶番で繋がれて軒下に格納されている。 夜になるとおろしてガラス窓を覆う。(中世の絵巻物などでは 一枚の板戸を下から持ちあげる形になっている) (、シャッターより 味がある)。

また 開口部の下のところに腰かけが出ている。これが 京都の町屋のバッタリ床几と同じだと指摘している。写真では 左端に少しだけ人が腰かけているのが見えるし、商品を置く台としても利用されている。(実は 私は バッタリ床几なるものを知らなかった。しかし、ネット検索で、写真入りで見ることができた。公開されているとはいえ個人のブログなので ここで紹介してよいものかどうか分からない。 ご興味のおありの方は 検索なさってみてください)

ガジ・フスレヴ・ベイ・ジャーミア(1530年創建) 中には入らなかった。

|

|

フェルヘディア通り

一瞬日本の古い街並みを思わせる商店街 |

ガジ・フスレヴ・ベイ・ジャーミア |

|

|

| 清めの泉 |

入り口 |

フェルヘディア通りを歩き、すぐに、シナゴーグへ。途中に貴金属を売るお店が入った石造りのベデスタンをみた。

シナゴーグはもう使われていなくて、ユダヤ教博物館になっている。(中には入らない)

スペインを追われてきたセファルディームが中心で ラディーノという言葉を20世紀はじめまで使っていたそうだ。

『見ることの塩』にはユダヤ人の数は 第二次大戦前には 約5千人、 現在(この著者の旅行した2004年)700人とある。

ガイド氏によるとナチスが来て9500人くらいが 虐殺され現在は 8百人くらいしかいないといっていた。本によって人数が違うので正確には分からないが、ナチスにより、一時はほぼゼロになったらしい。

前掲の『見ることに塩』にはこの周辺がかつてのユダヤ人街、とあったのを思い出だして、周囲を眺めたがよく分からないので、ガイド氏に聞いてみた。彼はサラエヴォではユダヤ人は自由にどこにでも住めたので、ゲットーはない、と言っていた。

|

|

| ベデスタン(バザール) |

ユダヤ教博物館 |

|

|

中間の屋根のところまでがシナゴーグの敷地、

メノーラ(7本脚の燭台) が図案化されている

剝がれ落ちた壁は 隣の建物 |

窓ガラスに ユダヤの星 |

さらに少し歩いて、カソリック教会へ。しかし開いていなかったので、素通り。

|

|

| カソリック教会 |

|

この大聖堂は19世紀に建てられたもので、500人入ることができ、クリスマスミサのときは、宗教に関係なく入ることができる。この伝統は50年来のもので内戦時も入ることができたそうだ。

ファルヘディア通りを歩いていると雨が強くなってきた。そこへ傘売りが現れた。ジプシーだそうだ。降り始めるとすぐどこからともなくあらわれるが、傘はすぐ壊れるらしい。

バス、うっすらJAPAN の文字が見える。日本は復興援助として、お金ではなくバスやトラクターなど現物で支援したそうだ。

|

|

| 公園でチェスを(楽しむ人たち |

うっすら JAPAN と読める |

セビリア正教会 ここには入場。内部は薄暗いが金色に輝き豪華だ。あちこちにイコンが飾られている。

|

|

| 正教会 |

|

|

|

| イコノスタシス |

|

|

|

| 聖ゲオルギウス |

大天使ミカエル |

|

|

| よく分からないが 御生誕 だと思われる |

イエス・キリストだと思うが 何の場面か分からない |

|

| イコン(多分三王礼拝の場面) 斜めにステンドグラスが うつりこんでいる |

奥には壮麗なイコノスタシス。イコンが飾られてる。ステンドグラスも綺麗。これまで正教会というと古いもので壁に殆んど窓がなく壁画で覆われているようなものが多かったので、ちょっとびっくり。

カソリック教会であれ、シナゴーグであれ、教会建築といえども時代の好みに合わせて造られるのだと実感した。

|

| ホテル・ヨーロッパ |

今回行った四つの宗教建築、どれも徒歩五分と離れていない。

サラエヴォが多民族の混住する街であることがよく理解できた。

ガイド氏自身オーストリアにいたときはカソリックの学校に通いボスニアに戻ってからはイスラムの学校に行ったそうだ。

お酒も飲むといっていた。

そこから賑やかな通りを歩いていくとホテル・ヨーロッパ、という声が飛び込んできた。

みると真新しいホテル。

見ることの塩』では 砲撃されたまま放置されている、と書かれてあったが、新装なったようだ。

「いつ?」と聞くと去年の12月からだ、という。

この街で最高級のホテル。

窓の形などは、本に出ていた爆撃された古いものの写真と同じなので、構造などはそのままで改装されたと思われた。

|

さきほどの ベデステンの一部(二つの通りを突き抜けているようだ) ここも爆撃を受けたのだろうか

向こうにさきほど行ったモスクも見える、

(モロッコでは ミナレットに付けられた旗のようなものはメッカの方向を示すと言われたがこれも多分そうであろう) |

それから、ラティンスキー橋へ。

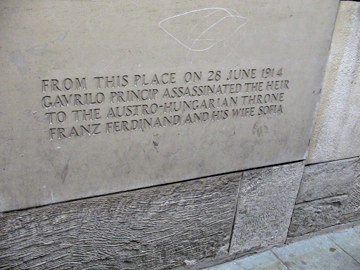

サラエヴォといえばオリンピック以前で知っていることというと、この橋のたもとで起きたオーストリア皇太子夫妻狙撃事件だ。フランツ・フェルディナンドとゾフィー。この妃ゾフィーは家の格が低かったので、公式に皇太子妃として出ることは許されていなかったのだが、これはフェルディナンドの軍司令官としての行事、ということで同行しての悲劇だったそうだ。

|

|

| ラティンスキー橋 |

左写真の左手前に記念館がある。

その壁に記されていた |

ボスニアでは19世紀からしばしば農民反乱がおこっていた。 その延長線上に 青年ボスニア党というのがあった。これは当時の支配者オーストリア=ハンガリー帝国に対して、スラブ統一をめざして結成されものであるた。このグループが皇太子殺害を企て、メンバー7人を送り込んでいた。1914年6月14日、国立図書館(当時 市庁舎) からパレードしてきた夫妻を、そのうちの一人 ガブリロ・プリンツィプが この橋のそばで狙撃したのだ。 第一次大戦はこれをきっかけとして始まった。

その場所は今博物館になっている。撃った青年プリンツィプの立っていた場所には位置を示す足形が残されていたが、今は 博物館内にある。今回の内戦でボスニアは セルビアと戦ったので、英雄視されていたプリンツィプが(ボスニアの)セルビア人であったことからひっこめたらしい。橋も狙撃事件の後はプリンツィプ橋と名付けたのをもとのラティンスキー橋に戻している。

ここで、出発点のセビリに戻りフ30分のリータイム。

このあたりのお店はアクセサリー屋が多い。どいうわけか今回の旅行中、アクセサリー屋さんはどこも琥珀を置いてあるのが多い。琥珀は好きだが単に玉がゴロゴロぶらさがっている、といったものが殆んどでデザイン的に、これ、というものがなかった。 銅製品もほしくて見て回り、モスタルにあったような、ボスニア(ボゴミル)墓石にある 戦士像を打ち出したものなどを探したがこれ、といったものがなかった。

結局、銀にマルカジットが入っているピアス (23ユーロ、おつりがユーロではなくてボスニアのマルカだった。 使いそこねて、日本にもって帰ってしまった) を一つ買っただけで、 時間になった。

そのⅣ に続く

|