|

7時 朝食 気持ちのいいレストラン

食後少しホテル内の写真を撮る

8時 出発 途中 花崗岩の採石場、水車の滑車などを見た。

8時40分ごろ バスをとめ坂道を歩き始める。

先頭に現地ガイドのジェシーさん最後尾に添乗員の山岸さんがつく。私はいつのまにか、最後になっている。最初のうちは人家の横をとおる。 途中 アンノーネ湖を左下に見る。

アンノーネ湖を見てのぼって右に折れると(8時55分) サン・ピエトロまで45分の標識がある。大体道なりに進む。

今日は一番大変な日。腰が心配だが、今のところ大丈夫。リュックを背負い、杖を持って歩く。杖を持つのは初めてだが思った以上に使うと楽だった。この程度なら楽勝、と思っているうちにだんだんつらくなってきた。中ほどで小休止。少し雨が降ってきた。傘をさすがすぐにすぼめても大丈夫になった。「雨のおかげで蒸し暑さがとれましたね」と山岸さん。(道は一応整備されているが最後三十分くらいは少し急坂で厳しい)

|

( ( |

|

| 8時49分 |

アンノーネ湖 (8時50分) |

中央少し左の、白いのが目指す教会 |

|

|

|

| 9時2分 |

9時9分 |

9時29分 きつくなってきた |

9時45分頃もうあそこを曲がれば、というところで体力が尽きかけた。まだまだ、と言い聞かせて必死に頑張って、

9時54分 サン・ピエトロ・アル・モンテ 到着

Basilica di San Pietro al Monte Civate (ホームページ英語ページがありトップページは出るが 左のインデックスがうまく表示されないようです。訪問の時間や予約の仕方はイアタリア語ページでも分かると思います)

最初に着いた人は30分近く待っていたらしい。ビリでも達成感はあった。

|

|

そこを曲がればすぐ、と言われると急に力がぬけて

座り込みたくなった 9時44分 |

やっと サン・ピエトロへようこそ の看板 9時50分 |

|

|

| |

サン・ベネディクト礼拝堂 9時52分 |

|

|

| サン・ピエトロ・アル・モンテ教会 |

教会の階段から振り返る 遠くにアンノーネ湖 |

|

| 頑張った記念に |

もう少しあとで分かったことだが、参加者11名中9名が 65歳以上という高齢者者ツアー。

最高齢の方は80歳をすぎていらっしゃるそうだが、ちゃんと登られた。(もちろん私よりずっと早く到着)

大変だが ある程度ウオーキングなど普段からしておけば 何とかなる登り、ということだ。

それにしてもわが身がなさけない。

一応登るのに1時間半と想定して、鍵を開けてもらうのを10時半にお願いしてあったそうだ。

我々は貸し切りバスなので、山道にはいるところでバスを停められたが

公共のバスだともう少し歩かなければならないらしい。

開くまで飴をなめたりお手洗い(山の上ですがちゃんとあります、念のため)に行ったり写真を撮ったりしながら休憩。

からりと晴れているわけではないので湖などの眺めが今ひとつなのが残念。

10時20分にはカギをあけてもらえたのでまず下のサン・ベネディクト礼拝堂から見る。

地元の石を使ってあるが大きいものはローマの遺跡から持ってきたもの。

ここは修道士のお葬式をする場ではなかったか、と言われている。

教会と同時代で11世紀のもの考えられている。

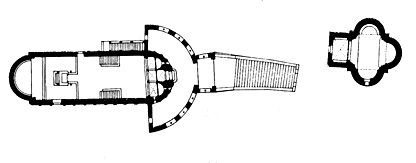

十字形 (下に平面図)で天井は石膏で覆われていたことは確かだが、フレスコ画があったかどうかは分かっていない。

みるべきものは一つ。説教壇 キリストをはさんで洗礼者ヨハネとマリア。サイドは聖アンデレと聖ベネディクト

|

|

| 聖アンデレ |

正面 キリストの左右にマリアとヨハネ |

|

|

| 聖ベネディクト |

平面図 少しずれているが上が北

したがって東側の階段を上って入ることになる |

礼拝堂を出て24段の階段を上って、サン・ピエトロ教会へ

この教会は麓のサン・カロチェーロ修道院の付属聖堂としてランゴバルト時代(8世紀末)に建てられたという伝えられている。(伝説によると ランゴバルド最後の王デジデリウスの王子が狩りで負傷し目が見えなくなったが、 この近くに住んでいた隠修士に助けられ目がみえるようになったから、とか あるいはイスラムとの戦勝記念によって、建てられた といわれる。 いずれにしろ8世紀末ということになるそうだ)

写真や平面図からも分かるように入り口に半円形のテラスがナルテックスのようにもうけられている。また教会堂そのもののかたちも東西に半円形アプシスを持つ二重内陣式になっている。これについて、辻佐保子氏の二冊の著書『天使の舞いおりるところ』『ロマネスク美術とその周辺』を読んだが、

東アプシスに出入り口を設けるために西入り口にあらたにアプシスを設けた(天使の、、)という説に対して

(ロマネスク、、では)アプシスが最初から東が巡礼者用、西が修道士用として造られたという説を紹介、これに対する意見も書かれていた。面白い形なので来歴が気になるが、素人に分かることではない。

11世紀後半から12世紀にかけて(正確な年代は確定できないらしい)改修、壁画制作が行われた。

立地条件からか、きわめて保存状態のよいロンバルディアロマネスクのフレスコ画が残っていることで有名で、過酷(?)な山登りをしてまでも美術史家の訪れる場所である。聖堂の装飾はオットー朝美術の伝統と新しく入ってきたビザンチン美術の影響、この土地特有の漆喰装飾を融合し、図像はこのごろ好まれた黙示録の集大成とも言うべき壮大な構成に秩序たてられている、と言われていて素人のロマネスク愛好家にとってもここを訪ねることは夢なのである。

入り口上部にはキリストを挟んでペテロとパウロ。それぞれに鍵と法を与える「鍵と法の授与」が描かれている。

中に入るとその裏側にはアブラハム(胸に3人の義人の魂を抱く)がある。

|

|

| 法と鍵の授与 |

アブラハム |

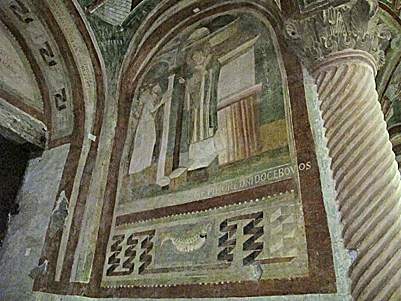

左右の壁には教皇マルケルスと教皇グレゴリウスが聖堂の前で民衆に語りかけ聖堂に導きいれている。二人とも迫害の困難を克服し信者たちを受け入れ、教会の基礎と秩序を確立した。普通教皇は正面を向いて描かれるが、信者をむかえいれるように描かれているのはあまりないそうだ。下にはキリストのシンボルである魚が描かれている。

|

|

| 教皇マルケルス |

教皇大グレゴリウス |

上には天上のエルサレム。これは「ヨハネの黙示録」第21章に出てくる場面である。

|

|

| 天上のエルサレム |

キリスト 目をつぶっているのか、

見開いているのか |

四方は壁に囲まれ12の門を天使が守る。

天球に座るキリスト、足元には子羊と四本の川。樹木も描かれている。イリュージョニスティックでロマネスクにこういう絵もあるのだと驚いた。(古代風だ) これに続いて次ページで見る黙示録とは描き方がちがっている。

さらに進んだところのヴォールト天井には〈天国の四河〉川の擬人像が四人の童子によって表わされている。

川の水が柱を伝うように描かれている。下方、通路の手摺りはスタッコ浮き彫りの怪物〈キマイラ〉入り口を守るらしい。これはランゴバルト的だそうだ。

|

|

| 天国の四河 下は チグリスと読める |

通路には ストゥッコ彫刻のキマイラ |

そのⅡに続く

|