この通路のようなところを入りきって振り返って見上げるとチヴァーテの紹介でよく見られる半円形の壁画が上部に教会堂の幅と同じ横幅で描かれている。

|

| 黙示録大12章 女と竜 |

これこそ現地に来てみなければ分からない絵である。本などの紹介は小さい写真で黒っぽくて何故これが重要な絵であるのかさっぱり分からない。でも実際に見ると天使が素晴らしい。くっきりした顔立ち、大きなひとみが魅力的だ。構図も大胆で地色を青、緑、茶色と縞に塗り分けるのは ベアトゥス写本でもお馴染みだ。

黙示録12章女と竜をもとに描かれている。

天に現れた二つのしるし、一つは太陽と月を身にまとった女(ここでは上に太陽、足の先に月)それと七つの頭を持つ竜(六つの頭が小さく描かれている)。

|

|

| |

太陽をまとう女は キリストの降誕を思わせ

、聖母 教会と解釈される。 足元の月は シナゴーグを表わすので

ユダヤ神殿に対する教会の勝利と 解されるそうだ |

女は身ごもっていて、竜は子供が生まれたら食べようとかまえている。子は神のもとへ、その玉座へひきあげられた。

天で戦いがおこりミカエルとその使いたちが竜に戦いをいどんだ。下の方には滅ぼされた悪魔が落ちていく。

|

| 大天使ミカエルが 竜にとどめをさす |

|

|

| 大きな瞳の天使たち |

七つの頭を持つ竜、 ベアトゥス本にこういう絵ももあるが、

竜を見たこともないましてや 頭が七つなんて

さぞかし描くのに首をひねったことだとう

足の指は見えているので 七本!! |

天使の軍勢の身体のプロポーション、衣文の秩序とハイライトや影の図式的表現がマケドニア朝初期の新鮮で明快な古典的形態に近い、と小学館の美術大全集では説明されている。こういう大きな目を見ると私は古代ローマの肖像画を思い浮かべてしまう。

この黙示録の「女と竜」の図像はベアトゥス本でおなじみだ。(多くは 太陽を身にまとう、という文章から おなかのあたりが 太陽に覆われている)

それにしてもこの竜、なんだかかわいそう。首からおかしなもの(顔なのだけれど)が生えて、喉が痛そう。

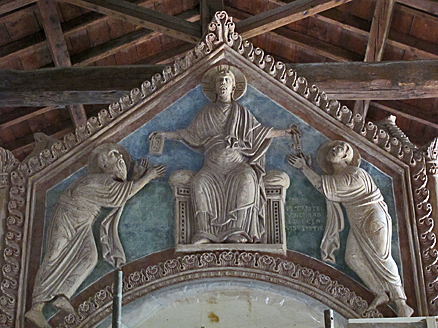

左側の小アプシス

上にケルビムの支えるマンドルラに〈栄光のキリスト〉。その下は〈諸聖者の位階〉よく見分けがつかないが、長老、預言者、使徒、福音書記者、殉教教皇、修道士が 三人ずつ(手前に二人奥の一人は はっきりしない)。その左の壁は 剥げているところがあって わかりにくいが、小ヤコブの殉教だそうだ。ヴォールト天井には 四福音書記者。

|

|

| 左の壁 小ヤコブの殉教 |

左アプシス ケルビムが支える《栄光のキリスト》

天井は 四福音書記者

窓の両脇諸聖者の位階(地上の教会) |

右のアプシスは 栄光のキリストがセラフィムを伴っている。その下は三人ずつ(三位一体を示す、手前に一人奥に二人、ただし足は二人分)組になった天使 右の壁とヴォールト天井には〈ラッパを吹く黙示録の七天使〉

|

|

| |

上 セラフィム 下三人ずつ組になった天使

頬っぺた、赤丸が可愛い(ロマネスクだ)

左は力天使、中は権天使

(天上の教会) |

|

|

| 天井と壁に黙示録のラッパを吹く天使 窓のななめの切り込み口の唐草模様素朴でもいい |

入り口のグレゴリウス大教皇はコンスタンティノポリスから西ヨーロッパに初めて天使崇拝をもたらした人物だそうだ。

ここでは 天使がいろいろでてくるので 天使について まとめておく(ゴシックは お馴染みの天使)

上級 熾天使(セラフィム)羽が六枚(色は通常赤) 智天使(ケルビム)羽は四枚で(色は通常青) 座天使

中級 主天使 力天使 能天使

下級 権天使 大天使(ガブリエル、 ミカエル、 ラファエル ウリエル) 天使

お馴染みのミカエルやガブリエルは下級天使だ!!

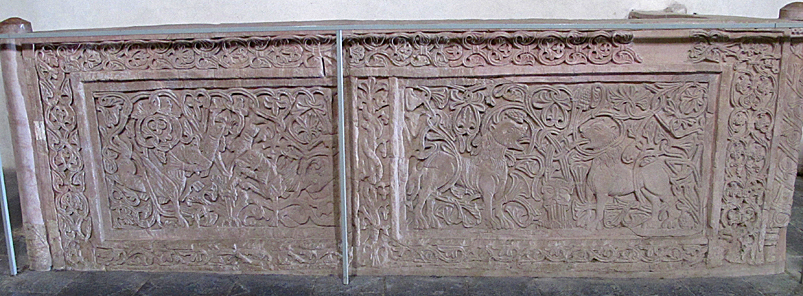

これらのフレスコ画を縁取る漆喰彫刻も 特徴的

中ほど北側にクリプタに降りる階段があるが、その手すりにあたるところの漆喰彫刻も面白い。左右二つの部分にわかれているがその中央には 蛇が まきついている木がある。 その下には はっきりしないが二人、いるようで、 これは アダムとイヴとリンゴの木であるようだ。

右側には 二頭のライオン、 口から葡萄蔓をはきだしているようだ。 間には グリーンマンらしきもの。

|

| クリプトへの階段手すりの漆喰彫刻 |

左側(下に拡大)は向き合って魚を口にしているライオンだが前足までしかない。羽があるが下半身が、右は つる草でよく分からないし 左 とぐろを巻いているようだ。買ってきた解説書には 魚に変わろうとしているライオンと説明されている。つまり 魚(キリスト)を口にする(糧にする)ことにより、 羽(精神性)を獲得し、 最後には魚に変容する(とぐろをまいているようなのは 魚の尾らしい)、という人類の救済を表わしている、 と説明してあった。

|

| ライオンが魚に変身中 右下は アダムといヴ |

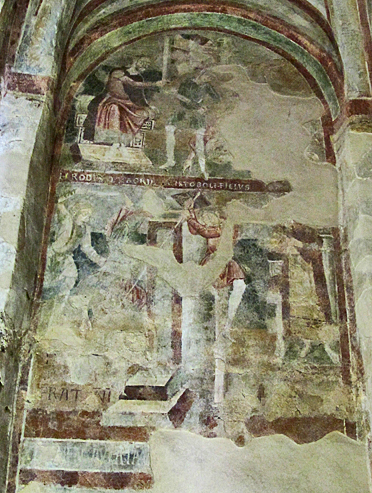

奥には祭壇の天蓋がある。ミラノのサンタンブロージオ教会のものに似ている。これも同じ11世紀の作。漆喰装飾で手前は律法と鍵の授与、磔刑、復活 昇天が 表わされている。 四本の柱には 四福音書記者。内側にはフレスコ画。

磔刑図に 太陽と月が描かれるのは 中世ではよくある。

キリスト磔刑の際に起こったとされる 日食との関係も云々されるが、この太陽と月をアウグスティヌスは、 旧約(月)は新約(太陽)によって発せられる光によってのみ理解されうると説明した、 (西洋美術解読事典 河出書房新社 から)

私なら 昼も夜もイエス様は私たちをお導き下さる、 と説明するなあ。

|

|

| 磔刑 キリストの頭の左右に 二つの顔、太陽と月 |

復活 |

|

|

| 法と鍵の授与(入り口と同じテーマ) |

昇天 |

|

|

| 内側のフレスコ画 |

四隅の四福音書記者の一人マタイ |

教会堂の北側の壁にもフレスコ画があったが、殆んど剝がれて意味をなさないので 写真は割愛。

ついでクリプトにおりる。三身廊 柱頭には ストウッコ彫刻

|

| アプシスには 磔刑、 その上は 聖母の死と魂が 天にあげられる場面 |

奥に上が 聖母 被昇天 その下は 磔刑 左に神殿奉献 右の壁に聖アグネスの絵。

|

|

| 神殿奉献(お宮参り) |

壁のフレスコ画 |

|

|

右上左と全く同じ絵と思われるが

ここには 聖アグネスとしるされている |

松明と油壺を持っているので、花婿を迎える賢い乙女のようだが、

このたたずまいからは 殉教者のように見える |

この聖アグネスと名が記されている絵についての疑問

この絵について 小学館の美術全集などでは《賢い乙女》としている。たいまつと油壺をもっているからだ。

聖アグネスは4世紀初めの人で、ローマの高官の息子に結婚をしいられたが拒否したため13歳で焚刑にされた。しかし死ななかったので首を切られて亡くなったという人。

聖アグネスと書かれているのに賢い乙女とみるのが、どうしてなのか分からない。(目下調べているところ)

ニンブスを付け、右手をあげ掌をみせて祝福のポーズをしているので 聖人と思われるし、殉教者が火をもっていてもおかしくはない。 しかし油壺をぶらさげている。しかし後で見るホッホ・エッパン城やミュスタイアの賢い乙女はニンブスを付けているので、この地域では賢い乙女にニンブスを付けることが通例なのかもしれない。またこれと全く同じでもう少し剝落している女性像の壁画もありそちらには銘がない。 複数ある、ということは賢い乙女たち(聖書には5人と書かれている)とも思われる。

素人があれこれ推測しても答えは得られない。カルチャー講座などで機会のある限り質問しているがまだ分からない。分かり次第追記する。

拙文をお読みくださったM氏がこの疑問についてお便りをくださった。氏はロマネスク、それに古い文字についてもお詳しい方。

着目点はSAGNRSという文字が消されたようにみえることと字体。前頁の礼拝堂説教壇の聖ベネディクトのところの文字が絵の横と本の中とで字体に違がみられることからも察せられるように、後年聖アグネス崇拝が 高まったときに銘は書き加えられたのではないかと考えられる。根拠しては ほかに アグネスなら髪が長いはず 図像プログラムとしても最後の審判にかかわる図像がふさわしいので 賢い乙女 ではないか、というご意見でした。(もっと詳しく説明してくださったのだがとりあえず要点とおもわれることだけ) 氏に感謝してここに記させていただきます。(2011、5、16)

小学館の大美術全集ロマネスク や 『天使の舞いおりるところ』などでは、このサン・ピエトロ教会の壁画について、図像プログラムというものががちゃんと考えられて描かれていることが説明されている。

非常に大掴みにいうと、当時のキリスト教界の乱れ〈1077年には、カノッサの屈辱事件があったりその後も叙任権闘争(1076~1122年),秘蹟論争などがあった〉や ミラノ大司教の任命に関しても俗人(皇帝)の手による叙任を認めるか、などの問題があり 教会の権威を示す必要があった。

そういう意図のもとにまず入り口にパウロととペテロへの〈法と鍵の授与〉が描かれ、過去において地上の教会に正義と秩序を実現した二人の模範的教皇に迎えられて教会に入り、アプシスに描かれた数々の壁画によって最終的な救済に至る道が示さているのだそうだ。

図像プログラムの観点にたてば ≪賢い乙女たちは最後の審判に対して準備のできている、という意味をもつので≫聖アグネスを 賢い乙女 と説明するのは合っているように思える。(素人があれこれ推測するのは もうやめにします)

その後

2015年6月にもこのツアーが催行され、友人のFさんも参加されるということで、この件について、再度確認をお願いしておきました。答えは「アグネスです」だったそうです。(2015年7月追記)

一通りみたあとで、鍵をあけてくれたアンナさんが本や絵葉書を売り初めたのでそれを買って、もう一度みおさめにみて下山の支度。ともかく見どころが多い教会だ。気持ちのよい場所なのでもっとゆっくりしてもよいとも思ったがもう12時だ。

|

|

| 左手前が クリプトへの階段 |

教会を横から |

ここまで登ってくるのは本当に大変だった。

ある方が、ここまで来るのが大変なのでコモ湖遊覧のヘリコプターを頼んで見に来た方がいる、という話をされていた。この広さなら十分ヘリコプターで降りられる。

でもこの感激は足で上らないと味わえない。美術史家の辻佐保子さんも、ロマネスク関係の著作の多い饗庭孝男さんも みな頑張って歩いて登られた。

12時5分 下山開始

右は 下の門の上のプレート ORA ET LABORA

多分、 祈りと労働、あるいは 命令形で 祈り働け、か?

修道院のモットーだ。

行きとは違うルートにしましょう、と先にガイドのジェシーさんと管理人のアンナさんが行く。下写真の石の門からの道で 少し 山を回るようして大岩につきあたったところの標識から下に降りる。

行列の最後は山岸さんともう一人の管理人のロベルトさん。

この道は 途中に分かれ道があり、アンナさんとロベルトさんの大声のやり取りもあった。案内人なしの個人はこの道でなく、来た時のルートが安全だと思う。

この道がものすごい石コロと岩の坂道。辻佐保子さんや、饗庭孝男さんの本に出てくる 水の枯れた谷川をよじ登る、とはこの道のことかとも思った。

やはり私は最後になって、危なっかしそうにおりるので、ロベルトさんは何度もなんども振り返る。

|

|

| |

左の門を出てすぐのところにある水飲み場 |

|

|

こういう石ころ道でもっと狭く急なところも多かった

急で危ないところでは 写真を撮る余裕がなかった |

12時48分

もうかなり下りてきた。この横にも水飲み場があった |

13時15分 バス

そのⅢに続く

|