|

晴れ

|

| 今朝は また 一段と小食 |

4時ごろ一度目がさめたが本格的に起きたのは 5時40分

7時朝食

8時45分 出発

バスの中での話

ラトヴィアは産業が盛んだったので1917年ロシア崩壊してソ連邦が出来たときに、共産主義に共鳴する人も多かったという。バルト・ドイツ人たちも公国をつくったのでツェースィスでもボルシェビキ派とドイツ派と独立派の戦いがあったそうだ。1919年、ここで独立派が勝利して1920年ラトヴィアは独立(第二次大戦後ソ連邦に組み込まれたのでこれは第一次独立と呼ばれる)

初めて知ったことだがそれまでラトヴィアという国はなかったのだ。

ツェースィスはリーガに次ぐ古い町で9世紀からすでにリーヴ人、ラトガレ人たちの交易の中心地だった。

ブレーメン司教だったアルベルトは力(武力)をもって布教する必要を感じて1202年刀剣騎士団を設立した。団員には貴族もいたが、犯罪者、一攫千金を狙うものなど雑多な人の集まりであったという。この騎士団は、団長は司教に服するが騎士は教皇に直属するとされていた。

1207年にアルベルトはドイツ皇帝によってリヴォニア教区を領地とする辺境伯に任じられたが、騎士団は独自の領土を要求、伯領の三分の一は騎士団領とすると定められた。

騎士団はスィグルダに1207年要塞を築き、1209年にはここツェースィスに城を築いた。(地球の歩き方には 1207年となっている)

バスはガウヤ国立公園の美しい緑の森をかすめながら進む。途中湖らしきところも(近すぎて写真がよく撮れない)通った。

9時30分 ツェースィス(ドイツ支配時代にはヴェンデンと呼ばれていた)ツェースイスのホテルの前でガイドのイリヤさんと会う。彼女は15,6世紀ドイツ騎士団時代の服装。ドレスはウールだそうだ。

城塞公園へ

|

|

| |

城塞公園 |

|

| ツェスィス城址 塔に二段のロンバルディア帯が施されている |

残念ながらお城には入らなかった。横には18世紀に建てられた新しい城もあった。

|

|

| |

|

|

|

| 上写真左の白い塔の横の通り |

また お城が見えた 美しい |

|

|

| 教会北側 |

夜回りのおじいさん |

聖ヨハネ教会(1281年 塔19世紀半ばに再建) 最後のリヴォニア騎士団長プレッテンベルグなどは葬むられているそうだが中には入らなかった。横には城門の戸締りをして回る監視係の像があった。

|

|

聖ヨハネ教会

|

|

|

|

| 教会入口 上は ステンドグラスになっているようだ |

教会の横の家

この三ヵ国には屋根がこういう形の家が多い |

マーケット広場 1926年市がうごいて 薔薇の木を植えたので 薔薇の広場 という名が付けられたが現在は石畳になっている

向こうの東屋風の赤い屋根の上の風見が面白い。

|

|

| 薔薇の広場(マーケット広場) |

|

教会の角には日時計、マンホールのふたも面白い。

|

|

| 日時計 |

マンホールの蓋 ヴェンデンとかいてあるようだ |

市の紋章 フラワートゥリー、

通りすがりに見かけた兄妹が可愛い。皆さんが写真を撮りたがっていらしたが 女の子は恥ずかしそう。

|

|

| 市の紋章 |

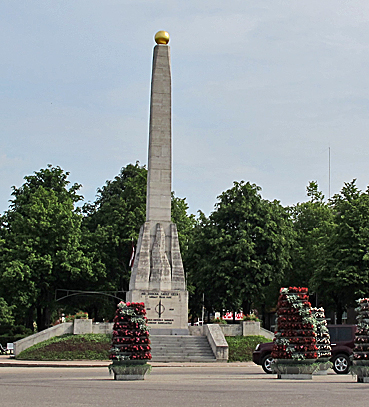

統一記念碑 |

統一記念碑(第一次大戦中1919年エストニアとラトヴィアがドイツに対して団結し勝利した、という話を聞いたがこの碑は 1928 と読める、よくわからない)のところが最初のホテルのそば。(トイレをかりる)観光終了.(ちょうど1時間の散策だった)

もう少しハイシーズンになると観光客も来るのだろうが、土地の人が少し歩いている程度で、きれいで静かな町だった。

10時30分バス

途中で湖も見えた。緑の中のドライブ、リムバジ(Limbazi)経由。細い道を1時間あまり走ったところで海岸に出る。A3を行く。時折バルト海(リーガ湾)が見える。

|

|

| 10時50分頃なので ガウヤ国立公園内だと思う |

バルト海(リーガ湾ということになるのかもしれないが)

11時53分 |

12時20分ごろアイナジで国境を越える。 勿論パスポートチェックはない。 両替。リトアニアはユーロなのでリタス、ラッツをユーロに替えた。ついでに チョコとジュースを買う

|

ラトヴィアーエストニア国境 中央左に もとの監視塔

右寄り柱の下の青い看板は エストニア地図 |

12時20分出発 バスのなかでのお話

エストニア事情

面積 北海道の6割 45000㎢

人口 約130万人

ESTIは東の土地を意味するのではないかと言われている。

国土の10%は 島

海岸線は 3800㎞

国は IT化が 進んでおり スカイプの発明者も エストニア、タリンの技術者(現在 マイクロソフト 買収)

インターネットの普及率も高く 電子投票などのIT化につとめている。

バルト三カ国の中で もっとも 先進的

パルヌという町は1234年にはドイツ人が進出。1251年頃エーゼル・ヴィーク司教が 町の基礎を築いた。(エーゼルというのはサーレマー島のこと)パルヌ川西側を司教がとったがリトアニア人がおそってきたので逃げ出しその後さしたる発展はなかった。川の東南側に騎士団が城塞を築いた。これが今日見にいくところである。

パルヌはドイツ人が来る前から内陸への交易ルートの出発点であり、1346年にハンザ同盟に加盟して発展、一時はリーガやタリンと競うほどの町であった。

しかし、1582年~1656年まではリトアニア・ポーランド領にその後スェーデン次いでロシアの支配下に入った。その都度町は壊されたので中世のものはあまり多く残っていない。多くはロシア時代のもの。

パルヌ

すぐに昼食 13時20分 ポスティポイス 19世紀の郵便局を改装したレストランで郵便馬車のマークがあった。

その後 町を散策.

そのⅡへ

|