私は時間がありそうなのでモデナに行こうとしたら、Sさんが「行ってみたい」とおっしゃったので二人で駅に急ぐ。

切符を買うのに、券売機は難しそう、と窓口に並んだら、番号札をとって待つ必要がある。そこで時間がもったいないと、券売機に挑戦。

イギリス国旗のマークのところをタッチして英語表示になったところで、行先をおしてよければ forwardとかcontinueとか押してみるとOKで往復二人分を買うことが出来た。(往復で 7.5 ユーロ)

ここで もう14時50分。あと発車まで2分しかない。ホームはどこ? モデナ、モデナと言いながら走っていると、若者が(モデナ)とひっぱってつれていってくれてドアを抑えている。いそいで乗ると、すかさず手を出す。チップ目当てだったのだ! Sさんはすぐ1ユーロ出したが、私はみつからなくて茶色のコイン(多分5セント)足りない、と文句を言って乗り込んできたが、直ぐ出発なのであきらめて降りていった。

14時52分~ 15時23分 列車

モデナ駅に着いて(今回の旅行で利用した駅は どこも出口は1方向、日本のように東口と西口、というような所はなかった)

駅を出て、地図で方向を見定めて、途中道路工事の人や数人のおしゃべりしているお爺さんに聞いて、15時50分頃教会にたどりついた。

モデナという町には 先史時代から人は住んでいたが、紀元前183年頃 にローマの植民都市ムティーナがエミリア街道に接して造られた。洪水により多くの人は近くのランゴバルド人の築いた街チッタノーヴァに逃げ出したが、守護聖人ゲミニアヌス(ジミニャーノ)の遺骨を守る司教座は残り、町は司教を中心に甦った。

モデナ大聖堂 Doumo di

Modena http://www.duomodimodena.it/

(オープン 毎日07am~12:30pm、 15:30~19pm 日曜朝のミサ中 不可)

最初に司教座が置かれたのは4世紀末から5世紀にかけてである。8世紀の再建を経て現在みる教会の建設が始まったのは 1099年。

建築家は ランフランコ 彫刻はヴィリジェルモ

当時のモデナは あのカノッサの屈辱で有名なトスカーナ女伯マチルダの領土(1106年の聖遺骨移送式にマチルダは臨席したそうだ)だったのだが、、当時 モデナは皇帝派だったので、教皇ににらまれて司教は空位。大聖堂の建築を決めたのは市民たちだったそうだ。

マチルダの死後 町は都市民の力が強くコムーネを形成しボローニャと争った。ボローニャが教皇派(グエルフィ)であるのに対して 皇帝派(ギベッリーニ)で、その時敗けてフリードリーッヒ二世の息子エンツォは捕らえられボローニャのエンツォ宮殿に幽閉された。

教会全体は煉瓦造りで 外壁は大理石で化粧されている。カンピーネージの巨匠達の手により 13世紀に完成。

まず 西正面から。

正面入口で目につくのが大きすぎる薔薇窓と柱廊玄関。柱廊玄関はプロテュルムと呼ばれ、今回の旅行で見た教会ではこれがあるのが殆どであった。この地域の教会建築の特徴のようだ。薔薇窓が大きすぎてバランスが悪い気がする 。この薔薇窓(カンピオネージ作)とプロテュルムは13世紀に付けられたもの。

|

| 上部拡大 一番上に天使 その下にキリストと四福音書記者のシンボル、向かって右端は サムソンがライオンの口に手を入れて、ライオンを裂こうとしている |

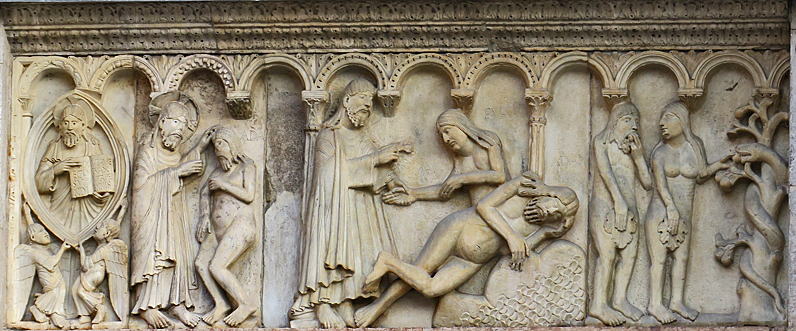

この教会で最も有名なのが4枚の創世記の話を刻んだヴィルジェルモの彫刻パネル。前回はこれを念入りに観ていた。1099年~1106年作)

|

| アダム、 アダムの脇腹からイヴが 知恵の実を食べる二人 |

|

| 楽園追放、 働く二人 |

|

| 神に左端が切れているが羊を差し出すアベル、 小麦を差し出す下院、 アベルがカインを殺害 |

|

| ラメクによるカインの殺害、 ノアの箱舟 箱舟から出るノアと子供たち |

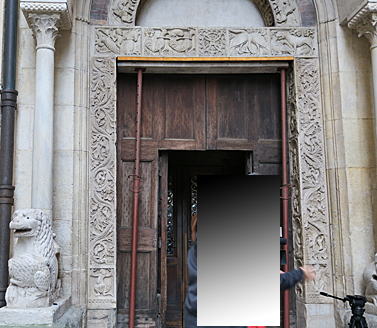

今回注目するのは正面入口のアーキヴォルトとアーキトレーヴ。尾形希和子さんの『教会の怪物たち』(講談社選書メチエ)にとりあげられていたからだ。

この教会には タンパン(アーキヴォルトトアーキトレーヴに挟まれた半円形部分)に彫刻はなく、紋章がつけられているだけ。教会の正面入口だから 聖書的図像が刻まれていてよさそうなのに、ここでは中央部分の上に ヤヌス(双面神)下にグリーンマンが彫られている。

アーキヴォルトから両脇の柱は唐草模様でおおわれ、そこに人間や動物が棲みついている。(これを尾形氏はピープル・ド・スクロールと言っている、買ってきた モデナ大聖堂ガイドはフランス語版なので sarment habité サルマン・アビテ人や動物に棲まれた蔓 、と書かれている)

『教会の怪物たち』では、このような、一見非キリスト教的な図像が何故描かれているのか、そうしてそこで どのような役割を担っているかについて 述べられている。

怪物的なものや、奇形的なものは、精神的、哲学的探究にとって、補完的でオルターナティヴな伝達手段。 「神聖」なるものが怪物的・奇形的な形であらわされる例として、三面像あるいは三頭像がある。」過去・現在・未来が同時に存在するものとして示すのが三面像。

ヤヌスは 二面であるが過去と現在を観るだけでなく 裏面に 現在を観る顔をかくしもっているのだそうだ。でもよく見ると、おへそは 眼のように見える。神の目、かとも思うが 三面のうちの一つではあるまいか、なんて私は考えてもみたりした。

ヤヌスは月歴では1月を表す擬人像としてしばしば使われ 1月(Jnuarius)はこの神 Janusに由来している。

この扉をくぐって入ることにより 新しい生命を与えられるのである、 と説明されている。

グリーンマン と蔓草

植物は豊穣のシンボルともなるが、ほかの植物に巻き付いて枯らしてしまう蔓草にはネガティヴな価値を与えられやすく、人間に絡みつき、囚われの身とする。

|

|

| アーキトレーヴ左端には ぶどうの木に鉈を振るう農民 |

アーキトレーヴ 右端には ぶどうを貪る農民

右の柱の上 現世にとらわれの見となっている(人間 |

グリーンマンも 世俗世界を生み出す超自然的存在と考えられるそうだ。

グリーンマンは地上世界とかかわり、Janusは天井世界とかかわる、とも言えるのではないか、と著者は述べている。

スティロフォーロ(石を支えるもの、という意味)

ライオンが人間をおさえこんでいるので、聖堂に入る者ににらみをきかせ畏怖の念を感じさせたのいではないか、と書いている。

柱頭彫刻をいくつか

正面左手の ランフランコ通りを行くと北扉口

|

|

| |

魚屋の扉口 |

ここは 魚屋の扉口 といわれる。12世紀初めにヴィリジェルモの弟子たちが刻んだといわれる彫刻も面白い。

アーキヴォルトはブリテンのアーサー王物語

お城に捕らえられた女性を解放しに行く場面。アーサー、ガウェイン、ケイ、カラドスなど

これが造られた120年頃は 物語のこのヴァージョンははまだ文字化されていなくて口承で伝えられたそうだ。私はまだ見ていないが有名なオトラント大聖堂の床モザイクにもアーサー王がある(1163~1165年、イタリア古寺巡礼シチリア→ナポリ とんぼの本 の表紙写真)。

アーキトレーヴは下写真の左から、ヒッポカンポス(上半身が馬で下半身がイルカ)にまたがる人、 「狐物語」の、狐の葬式(鶏が死んだ狐を運んでいる)孔雀の隣は狼の喉に引っかかった骨をとってやる鶴「イソップ物語」

左右の柱の内側には 月歴 が刻まれている(補強の柱が邪魔ですが)

高いところの柱頭彫刻

ここで中に入る。

煉瓦壁の三身廊で内陣が高くせりあがっていて、クリプタが身廊奥の少しさがった半地下にある。これは北イタリアに多いようで、フランスではあまり見かけない構造である。正面奥に彫刻板がある。

彫刻版のように見えたのは この高い内陣の前の障壁でポンティーレと呼ばれ半円状に突き出した説教壇に続いている。

彫刻はアンセルモ・ダ・カンピオーネ(13世紀)による。

彩色されていて、イエスのよる洗足 、最後の晩餐 捕縛 十字架の道行き などが表されている。

|

| |

|

| 9世紀の石板 |

おりてクリプトへ 長くなってきたのでそのⅣへ

|