|

7時 朝食 ビュッフェだが、品数豊富で充実している。

ひまわりの種入りパンが美味しかった。

朝食後少しホテルの周りを散歩する。

東西統一のモニュメントがあった。 ごつくて、ドイツ的。Ka De We

というデパートや地下鉄の駅。サンドゥイッチ屋さんなどがあった。

|

|

|

| 東西統一のシンボル |

デパート、 カーデーベー |

8時30分 出発 ポツダムに向かう。

|

|

|

ベルリンの再開発はほぼ完了と思われるが、

まだ工事中のところもある |

戦勝記念碑 映画 『ベルリン、天使の詩』 を思い出す |

ドイツの高速道路は無料だそうだ。

高速道路を 普通車は勿論,戦車も走るし、戦闘機の離着陸にも使われたそうだ。ヒットラーの唯一のプラスの遺産ということだった。

ポツダムに近づくと森の中の道をバスが走る。道路からは見えないがバーンゼーというところ

に白亜の館がある。

1942年、ここで『ユダヤ人問題の最終的解決(つまり、絶滅計画)』を決定したそうだ。

バスの中でのガイドのはなし。

ユダヤ人を1200万人を殺す予定だったが、殺したのは600万人だった。

ドイツの季節について、一瞬の夏、短い春と秋 永遠の冬がある。

冬になるとドイツ浪漫派の原風景とも言うべき重く暗い景色がひろがるそうだ。

こういう光景の中から、『魔王』とか『冬の旅』といった曲が生まれたのだと説明された。

この話をきいて、旅行前に読んだ本を思い出した。

・・・その都市はかつてドイツを覆っていた深い森から切り離されたところに成立している。森と湖こそドイツの中世の象徴であったが、それはもはや都市には見られない。

そのような嘆きが音楽にも哲学にも反映しているのである。いわば呪術的なものを多く抱え込んだ国が近代化に直面し、特異な能力を発揮して近代化路線でも勝利を収めたかに見えたが、かつての生活を支えた呪術的なものに対する憧憬は抑え難く、あらゆる機会にあらゆるところで吹き出してくるともいえようか。私はナチスの動向にもそのようなものが否定できないように思うのである。 阿部謹也 『物語ドイツの歴史』 中公新書 より

ポツダムの町に入るところで ハーヴェル川にかかるグリーニッカー橋を渡った。1962年〜1985年までに三回、この橋の上で西側と東側スパイの交換が行われた。

|

|

|

| グリーニッカー橋 |

多分橋のたもとのプレートに由来が書かれているのだろうが、

バスの中からなので、拡大しても読みとれなかった |

徐々に ドイツという国の特殊性がみえてくる。

まず、サン・スーシ宮殿のお庭へ

ここはプロイセン王 で大王と言われたフリードリッヒ二世(在位1740〜86) の夏の宮殿である。

入口には風車がある。

大王は各国から人を集めて、国の発展のために仕事をさせた。 オランダ人は手工業を伝えてアムステルダムのようなレンガ建ての家に住み、粉ひきの風車もあった。

この風車がじゃまで大王が取り壊させようとしたことがあった。

フランスのルイ14世は『朕は国家なり』 と言ったが、彼は『朕は国家の第一の僕なり』 と常々言っていた。

この言葉を逆手にとられて風車が目障りで取り除きたかったのに取り払うことができず、現在も城の入り口に風車が残っているのだ。

その風車の下でフリードリッヒ大王時代の衣装をつけた人がフルートをふいている。音楽好きの母は大喜び。5ユーロあげて写真を撮らせてもらった。

サン・スーシ宮殿はドイツ・ロココの真珠といわれるそうだ。壁の彫刻はブドウのつるをからませたバッカス。

大王は人間嫌いで犬しか信用しなかったそうで、大王のお墓のお隣には犬のお墓があった。

お墓には花が飾られていたが、通常はジャガイモが飾られているそうだ。

7年戦争のころ食糧難でパンに変わる主食として、ジャガイモが栽培されるようになったことに由来するという。

ジャガイモは 貧者のパンといわれている。

|

|

|

| フリードリッヒ大王の墓 |

愛犬の墓(女嫌いで、犬しか愛さなかった) |

葡萄が階段状に植えられている石段をおりて下の公園に行った。丁度噴水が吹き上がりはじめたところ。

そこからお城を見上げるのが一番の写真ポイントらしい。

広大な庭園は緑豊かで花が咲き乱れている。

そこから、少しバスに乗って ポツダム会談の舞台ともなった ツェツィーリエンホーフ宮殿に行く。

途中、木造の家が建ち並んでいる区域があった。大王は色々な国から職人をよんだが、ここはロシア人の職人が住んでいた地域で、ロシア人を呼んだのはなんと軍楽隊のためだそうだ。。

このあたりはKGBの高級将校が住んでいた場所で大きな立派な家が多い。プーチンもライプツィヒの情報将校だった。

ツェツィリーエンホーフ宮殿は最後の皇太子の宮殿で、皇太子妃の名をつけられている。1917年に建てられたが翌年にはドイツ革命が起こって王政廃止となり、皇太子妃と子供たちは一般市民としてここに住んだそうだ。

中は立派だが、派手はでしさはなく好感のもてるしつらえだった。

ここで1945年7月17日から8月2日まで ポツダム会議が開かれ、日本の戦後処理についても話し合われた。

会議に使われた大きな円卓やスターリンの机などもあった。

その前のヤルタ会談ではチャーチルやルーズベルトがいたが、チャーチルは選挙に負けたのでアトリー首相がやってきて、ルーズベルトが亡くなってトルーマンとなったため 会議はスターリンの思い通りになった。

またこのとき、トルーマンのもとに『元気な赤ん坊生まれた』との電報が届いた、つまり原子爆弾完成。これで、日本の降伏は絶対的だとされたのだ。

残念ながら、内部は写真撮影禁止。外に出て中庭の写真しか撮れなかった。

|

|

| 真ん中はソ連の赤い星(会議はスターリンの独壇場だった) |

その後、隣のシュロスホテルで昼食。 さすが内部は重厚な感じがした。

|

|

|

|

レストラン入口 |

レストラン内部 |

野菜サラダ(生のモヤシがはいっていた)、

仔牛肉のソテー(添えられていたマッシュポテトが美味しかった)

ピルスナービール(3ユーロ)

午後はベルリンに戻ったが ボーデ美術館に行くにはまだ時間があるらしい。

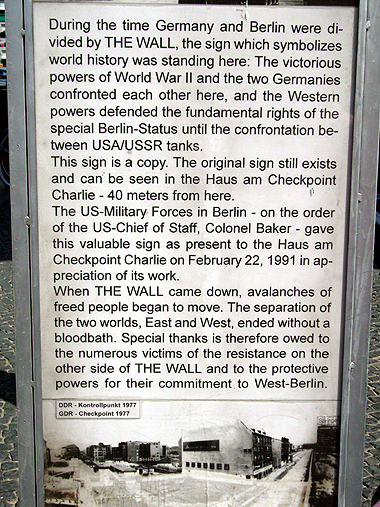

この旅行会社はフリータイムなどに行きたい場所を書いておくようになっている。私は『壁』関連のところに行きたかったので、チェックポイント・チャーリーも書いていておいたら、そこへ行ってくださった。

ここは市の中心に近いせいか、観光スポットになっている。

観光局の人だと思うが アメリカ兵の服装をした人がニコニコ顔で立っていた。

分裂当時は非常に緊張感をもってここを通ったたはずだが、スパイ小説のような緊迫感は何もない。

横に壁博物館があったが、そこには入らなかった

|

|

| |

壁のあったところにレンガが敷かれている。 |

そこの展示をみれば 当時の様子がよく分かっただろう。

バスの中から

|

|

|

| 途中で見た、旧東独の役所だった建物、味気ない |

見かけた標識、テンペルホーフには空港がある! |

それから、ベルリンで一番美しい広場といわれている、ジャンダルメンマルクトに行って写真を撮った。

|

|

|

|

ドイツ教会(お向かいに同じつくりのフランス教会がある) |

コンツェルトハウス |

それからボーデ美術館に向かう。途中の景色、ニコライ教会辺りは歩きたかったところ。

|

|

|

| テレビ塔と赤い市庁舎 |

ニコライ教会 |

|

|

|

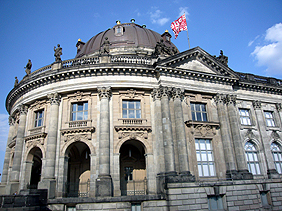

| ボーデ美術館はシュプレー川の中州の博物館島にある |

まだ工事中のところもある |

ボーデ美術館

|

|

|

|

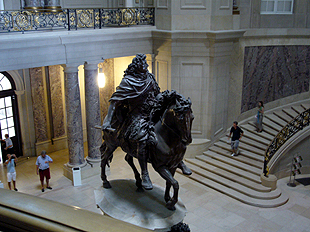

ホールにはブランデンブルグ選帝侯

フリードリッヒ・ウイルヘルムの騎馬像 |

いくつかの作品をガイドが説明する。そうするともう自由鑑賞の時間があまりない。古い彫刻など私の好きなものが色々ある。

ローマ時代から、5,6世紀の作品

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 塔の聖者、シメオン |

ローマ時代の遊び道具、上から玉をいれて転がす。

戦車競技の彫刻がほどこされている |

|

|

|

| 墓碑? いろいろな十字、 左上にはアルファとオメガの文字がぶらさがっている |

|

|

|

| オランスのポーズの聖女、どちらかがテオファノだった |

|

|

|

|

|

|

馬上のキリストと天使 6,7世紀 伝エジプト、ソハグ近郊アンバ・シェヌテ修道院由来

これは05年のベルリンの至宝展にもきていて、図録には、初期キリスト教美術においては、キリストの力と至高性を表現するために、ローマ皇帝の都市入場の儀式を表す「皇帝の到来」の図像にのっとって描かれた、とある |

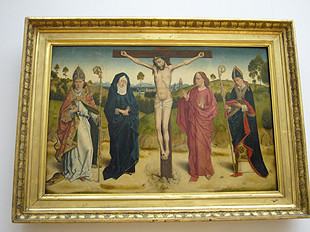

北方絵画もいくつかあった。

|

|

|

| ゴシック彫刻にも面白いものがあった |

|

|

|

|

ゲオルギウスと下はドラゴンか?

|

|

|

|

|

|

聖ドニ(自分の首を持って

歩いている) |

聖ゲオルギウス(龍退治) |

聖マルタン(衣を切って与えた) |

|

|

|

クラナッハのアダムとイヴ |

|

|

| |

これで今日の観光はおしまいで、ホテルに戻るだけ。

添乗員さんに話すと荷物は部屋に届けてくださるそうなので、三人で残ってゆっくりみてタクシーでホテルに戻った。 (10.5+1ユーロ)

夕食 はホテルで

お風呂にはいったりしているうちに12時になってしまった。

|