|

まだまだ時差ボケで3時半頃には一度目が覚めてしまう。

7時15分 朝食

8時〜8時35分 希望者は 添乗員さんと, 歩いて5,6分のところにあるカイザーウイルヘルム記念教会まで お散歩。少し小雨もパラついて、肌寒い。

広島の原爆ドームのように戦争の悲惨さを忘れないよう、あえてそのままにして横に近代的な教会を建ててある。前の広場には何だかおかしな動物の彫刻があった。ベルリンには面白い現代彫刻が多い。

教会内部は見られないが、きれいなモザイクで飾られているそうだ。

9時 バスで出発

まず ブランデンブルグ門へ

|

|

| ブランデンブルグ門、 東側から西側を見る、向こうはティーアガルテンの森 |

この門は旧東ベルリンに位置し、その手前に壁があった。今は壁があったところにレンガが敷かれている。西側から、門をくぐって、すぐ右手には、ホテル・アディロンがある。 ベルリンの超一流ホテル。最近読んだ『さらば、ベルリン』では、廃墟となったこのホテルがでてくるので、興味深く見た。(この小説は 映画化されて、この九月に日本でも公開された。 早速観にいくと崩れたこのホテルが写っていた)

この映画で、ソ連軍の将校が、 ベルリンをこのように爆撃したのは、 あなたたち、英米軍だ、と言っていたのが印象的だった。 東西分裂により、ソ連側に入った東部ドイツは警察国家で思想の自由が奪われて気の毒に感じているせいか、何となく悪いのは全てソ連、と思いこんでいて、爆撃もソ連がやった、と思っていた。しかし そうではない。 次に行くドレスデンの空爆もイギリス軍がやったのだ。第二次大戦でドイツはイギリスなど連合国軍と戦ったのだから、当然といえば当然なのだが。

下右の写真、工事中のところにある青いパイプは水をくみ出すためのもの。

ベルリンは湿地帯で少し掘るとすぐ水が湧き出してくるそうだ。この夏ベルリンは蒸し暑かったが、湿地帯と聞いて納得がいった。

|

|

|

|

ホテル・アディロン |

(写真ははりつけてあるので分かりにくいが)中央から下は工事の囲い、中央左の青いパイプが排水管 |

次に、テロのトポグラフィー というところでバスを降りる。

ここには壁の一部が残っている。壁は西ベルリンをぐるりと取り囲むように建てられていた。全長155km、高さ3.6m 厚さ40cm。東ベルリンの人が西側に逃げると、労働力がなくなって困るのでつくられたもの。想像していたのより、ずっと薄くて単なる塀に見える。 しかし、この壁の前に無人地帯があって、そこを監視していて、壁を越える人を撃つしかけになっている。映画『ベルリン、天使の詩』ではこの壁のところがでてくる。

ここの壁の下に何やら展示されているが、柵があって入れない。ここはゲシュタポ、SS本部があったところ。

|

|

|

| 上が壁、下がSS本部だったところ |

ハッキリしないが、壁はこのように薄い |

隣には マルティン・グロビウス・バウ(現在は博物館)があるが、建物には銃弾の痕が残っている。

その前は ベルリン州議会の建物がある。

|

|

|

| マルティン・グロビウス バウ |

州議会 左のグロビウス・バウに弾痕 |

バスに乗って 絵画館へ

まずフェルメールの絵の説明から始まって、主な(とガイドが思ったのか)絵を説明されながらみていく。そのあとは、自由鑑賞だが時間が短いので、お目当ての絵をさがして小走りに館内を移動。

鑑賞などという暇はなかった、写真を撮ってすぐ次の絵を探すような状態。

一枚一枚絵を見て、いいな、と思うところで立ち止まり、ゆっくり見て次に移動、という普段日本で美術館に行ったときのような見方は到底できない。。

まず見たい絵のところに直行。しかしなかなかみつからない。所々に立っている美術館の人はどうやら、警備の人のようで、画家の名前をいっても分からない。

ここもドレスデンの絵画館も、作品は国と年代別になっているので、見たい絵の画家が何世紀の人かをおさえておいて、それを言えば案内してもらえる。

ヤン・ファン・エイクの『教会の聖母』 とペトルス・クリストゥスの『若き婦人の肖像』 は観たい。幸い二枚とも同じ部屋にあった。 どちらも15世紀のフランドルの画家だ。

|

|

|

| ヤン・ファン・エイク『教会の聖母』 1425年 |

ヤン・ファン・エイク『ジョバンニ・アルノルフィーニ』 1440年 |

『教会の聖母』 中世では教会が聖母を具現していると考えられていた。聖母の肩の辺りの奥に壁龕があり、聖母子像が飾られている。それが肉となり、衣をまとって現れたとみる人もいる、ということを美術史講座で聴いた。髪の毛のふわふわした感じや、宝石の硬さなどの描写の写実がフランドル絵画の特徴、(拡大してごらんください)

『ジョバンニ・アルノルフィーニの肖像』、見覚えのある顔だとおもったら、 ロンドンでみた、『アルノルフィーニの婚約』で、緑色のドレスを着た婚約者と一緒に描かれている人物だった。

ペトルス・クリストゥス

|

|

|

| 『若き婦人の肖像』 1470年 |

三連祭壇画のうちの両翼部分

右側は 最後の審判、 キリストは上の玉座に座り、 その下で、ミカエルが悪魔と戦っている 1452年 |

『若き婦人の肖像』は小池寿子さんの 『描かれた身体』 (青土社)という本の表紙を飾っていた絵だ。左右の目の形が違っていて、向かって左は穏やかだが右はつりあがって、何か底しれぬものを感じさせる。ちょっと忘れられない絵で是非とも実物がみたかった。

神経質そうに見えるが、近寄って見るとずっと優しい雰囲気で、 何だかモデルになるのが気後れしているような、はにかみすら見せていて愛らしかった。(顔の部分だけ拡大したが、写真では雰囲気がつかめないと思う)フェルメールの『青いターバンの少女』より二百年も前の作品である。

モデルの少女は、シャルル突進公とマーガレット・オブ・ヨークの結婚式に伯母のノーフォーク侯爵夫人に連れられてイギリスからブルージュにやってきた、シュールズベリ伯爵の孫娘の一人であろうと言われている。昔はお見合い写真のかわりに絵を描かせた、というがこれもそういう目的で描かせたのだろうか。

私はどちらかというと、イタリア・ルネサンスより、北方ルネサンスといわれる絵画のほうが好きだ。とくにフランドルの祭壇画は 静謐で深い宗教性を漂わせているように思われる。

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン、ファンデル・グース、メムリンクなどの作品が充実していて嬉しくなってしまった。 ロヒール・ファン・デル・ウェイデンの作品

|

聖母の三連祭壇画 1435年 (拡大は部分のみ) |

|

|

|

ミデルブルグの祭壇画 1445年 (拡大は部分のみ)

|

|

左は巫女シビラのアウグストゥスへのお告げ(アウグストゥスより偉い人が生まれた、と天の祭壇をみせている)

右は三王礼拝、中央は御生誕で、右はこの絵を寄進したブラーデリン(寄進者の名をとって、この絵をブラーデリンの祭壇画ともいう) である。

イエスを裸で地面に横たえる、このような描き方は聖女ビルギッタの幻視による。主役は全て跪き、一番低いところにいるのは、いと高きキリスト。しかし、イエスを裸で地面に置くのは可哀そう、とその後はこういう描き方はしなくなった。この当時の50年くらいのあいだの流行り。石造りの家は旧約の世界を象徴、それが壊れかけているのは、壊れかけた旧約の世界に降誕したことを意味している。(と、カルチャーセンターの講座で習った)

|

|

聖ヨハネの祭壇画 1455年

左から、 洗礼者ヨハネの誕生、イエスに洗礼をしているところ、 サロメとヨハネの首 |

ロヒールの絵は祭壇画だけでなく世俗の肖像画もあった。

『若い女性』1435年 は祭壇画に描かれているのとはまったく違った顔立ちをしている。ふっくらと健康的な感じ。

モデルは彼の妻、エリザベート・ゴッファールツではないかと言われている。 私がこの美術館で買った二冊の図録のうち、一冊は、ペトルス・クリストゥスの『若き婦人の肖像』でもう一冊はこのロヒール・ファン・デル・ウェイデンの『若い女性』が表紙を飾っている。

特別な逸品、というより表紙にこのような肖像画がおさまりがいい、ということかもしれないが。 ヒューゴー・ファン・デル・フース(1440〜1482)やメムリンク(1434〜1494)の作品もあった。私は可愛い顔立ちのマリア様を描くメムリンクは好き。ブルージュで沢山見たが、またベルリンでも見られてうれしかった。ファン・デル・フースはヤン・ファン・エイクのような絵を描きたいと思って鬱病になってしまったそうだ。

|

|

|

|

メムリンク 『聖母子』 |

ヒューゴー・ファン・デル・フースの三王礼拝 1470年 |

画家も年代も確かめることはできなかったが、気に入った二つの絵、一つは国際ゴシック風、もうひとつはイコンのようだ

ジョットやフラ・アンジェリコの作品もあったが、写真がピンボケ、(この絵画館は写真撮影が許可されているのはいいのだが、フラッシュは禁止なので、手ぶれによるピンボケが多かった)なので割愛した。

ポライウオーロの婦人像はミラノでよく似た絵を見た(ポルディ・ペッツォーリ美術館)。家に帰って図録をみたら、 髪型などがちがっていてこのベルリンでみた絵のほうが素敵。ここで自由鑑賞になったのでヤン・ファン・エイクの部屋に戻ろうとしたら、Fさんに「フィリッポ・リッピがあるわよ」、と隣の部屋を指し示されたのでいってみると、とてもいい作品だった。

|

|

|

| ポライゥオーロ『若い女性像』 1465年 |

フィリッポ・リッピ『森の礼拝』1470年

ここでもイエスは地面におかれている |

ボッティチェリも何枚かあった。

|

|

|

|

聖母子と歌う天使たち 1477年 |

大好きなクリベッリの祭壇画、とてもゴージャス。でも残念ながら、ガラスが光ってせっかくのマリア様のお顔がハッキリしていない。

|

|

|

『聖母子と聖人たち』 1488年〜89年 |

|

|

|

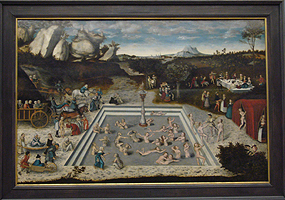

| ルーカス・クラナッハ(父) 『青春の泉』 1546年 |

レンブラント 『十戒をもつモーゼ』 1659年 |

|

|

| ピーター・ブリューゲル(父) 『ネーデルランドのことわざ』1559年 |

あれも見たいこれも見たいであちこちウロウロ。本当にもっと時間をかけてゆっくりみたかった。

それから、バスに乗って昼食レストランへ、レストランの近くにニコライ教会というベルリンで一番古い教会の尖塔が見えた。

この ツーア・レツテン・インスタンツ というレストランはベルリン最古のレストラン(1621年創業)でナポレオンも来たという有名店。

|

|

|

| ツーア・レツテン・インスタンツの前 |

ナポレオンが座った席 奥にナポレオンの胸像 |

|

|

|

|

| ジャガイモのスープ |

アイスバイン、ザワークラウト添え |

フルーツサラダと

バニラアイスクリーム |

特大アイスバインが有名

大きさが分かるよう、人も一部写した。

これが一人分。 ビックリ仰天 、皆笑いだしてしまった。

豚の足を一本丸ゆでにしたものがお皿にデンと載ってくる。

骨も太いのでみかけほどではないとはいえ三人で一つでも残しそう。

(見かけもどうも、、、。)

現地ガイドは午前で仕事が終りで昼食はついてなかったが

添乗員さんのを分けてもらうからとお店にきていたので、母のを食べていただくことにした。

三人で二つ食べたそれでも山のように残ってしまった。

|

| ツム・ヌバウム |

帰りにバスはベルリン最古の居酒屋 ツム・ヌスバウム

というところの横を通った。

戸外でのお食事も気持ちよさそうだった。

今日の午後はフリーである。

希望者は添乗員とペルガモン博物館に行く。

ホテルに戻りた人はそのままバスでホテルへ。

母と妹はホテルに戻ることにして私はペルガモンへ。

トルコに行った時もぬけのカラだったベルガマの遺跡の発掘品やミレトスの門などもみたいので。

ペルガモン博物館

すごいな、と思ったのはイシュタル門

ブルーのタイルの色がすばらしい。

それから、トルコのヤズルカヤなどでみた、ヒッタイトの彫刻まであったのにはおどろいた。

トルコにいったとき現地ガイドがドイツ人が発掘すると全部持っていってしまう、とぶつぶついっていたのを思い出した。

|

|

|

トルコ・ヤズルカヤ(アンカラから東に3,4時間)のBC16から14世紀のヒッタイトのレリーフ

トルコで岩に彫られているのを見たが、現地のがレプリカなのだろうか |

2002年にトルコに行ったときの現地写真 |

|

|

|

BC15世紀 ウル(現イラク)のイシュタル神殿の一部 |

|

|

| BC7世紀 ニネヴェの宮殿彫刻 |

|

|

|

|

|

|

|

|

バビロン ネブカドネザル二世(604〜562BC)時代 イシュタル門 |

|

|

|

|

BC8世紀 バビロニア 土地授与の公文碑 |

BC9世紀アッシリア王の宮殿の壁のレリーフ |

|

|

|

BC9世紀 アッシリア 王のライオン狩り |

|

|

|

|

BC9世紀 トルコ・サマアル(シリアとの国境近く)

バアル神 |

|

|

|

館内風景 |

イランのものもあるようだったが、中が複雑で行き方が分からないうちに時間になってしまった。 イランのものをここで見られなかったのは残念だったが、ここで買った図録と一昨年、日本で開かれた ベルリンの至宝展 の図録を比べてみると、かなりのものが日本にきていたことが分かった。

そのまま残ってもう少し見ようかとも思ったが、次に連れて行ってくださる場所も面白そうだったので、館を出てついていった。

|

|

|

|

まだ工事中のところもある |

暫く歩いて、行ったところは ハッケシャー・ヘーヘ。

ここはいくつもの建物が中庭を囲んで集まった集合住宅。住宅だが、地上階はレストランやショップになっている。

門を入ると、中庭の正面にはアールヌーボーの建物。

|

|

|

最初の中庭 アール・ヌーボーの建物が美しい

このカフェでアイスカフェを飲んだ |

一番奥の中庭、正面にアンペルマン・ショップ |

さらに次々と中庭を通って、連れていかれたのは、アンペルマン・ショップ。

東ドイツの横断歩道の信号は単に赤、青のライトではなく、人が歩いていたり、通せんぼするように手をひろげていたりする。 それがとても可愛い。(写真は最後のお土産のページに)

これをモチーフにした、バッグ、コップ、マグネット、タオルなど様々なグッズが売られている。

可愛くてついついあれこれ買い込んでしまった。

ここで、集合時間が決められていて、この後ベルリン大聖堂にいくことになっている。

でも私は ベルリンの壁 を見にいきたいので、ここで別行動。

まず、最初の中庭までもどって、 アイスカフェを飲む。

とにかく朝とうってかわって暑くなったので喉がかわいて仕方がない。

アイスカフェは要するにクリームコーヒーだ。水っぽいコーヒーにアイスクリームと生クリームが浮かんでいるものだった。

ハッケシャー・ヘーヘを出たところにタクシーがとまっていたので、ベルナウアー街から、クラウン・プラザホテルへといって乗った。

ベルナウアー街、というのは、ジョン・ル・カレの『寒い国から帰ってきたスパイ』 という小説で、最後に越える壁のあるところだ。

もう40年も前、多分スパイ小説なるものを読んだのはこれがはじめてだと思うが、そのせいかとても印象が深くて、ベルリンにいったら、ぜひとも行ってみたいところだったのだ。

ベルリンの壁が壊されてもう18年。殆ど撤去されているのいだが、所々残っている。

ベルナウアー街にも残っている。この地域は人家があるところに壁が築かれた。家は東ベルリンで、玄関前の道路は西ベルリンという家もあったので窓から飛び降りて西に逃げようとした人もいたという。またここでは地下にトンネルを掘って逃げた人もいた。

壁は単に一枚の壁で隔てられているのではなくその間に無人地帯がある。

この地点の無人地帯にはもともと教会があった。それが監視のじゃまになるで壊してしまったのだが、統一後そこにあらたに 和解教会 と名づけられた教会が建てられた。

|

|

|

| 和解教会 |

もとの教会の写真などが貼られている |

|

|

|

| 和解教会はこの緑地の手前にあたる。向こうの建物のように、唐突に切られたようなビルがこのあたりではよく目についた。 |

教会の手前にあった彫刻 |

墓石が立ち並び、そこに顔写真があるものもあった。 どうやら、壁を乗り越えようとして、射殺された犠牲者のものと思われる。一人で来たので、正確なところは分からないが。

暑いのに心が冷え切ってしまうような光景だった。

この緑地が多分無人地帯。壁は写真の外、右側。奥の建物が壁は、もしかしたら、分断壁のために切られたのかなと思わせるような唐突さだ。壁を境にして西側には壁記念センターがある。

タクシーを待たせているのであたりの写真を撮っただけ。どんな場所か見るだけのつもりで行ったのだが、ちゃんと時間をとって、館内にも入ってみるべきだった。

日本に帰って調べてみたら、上の写真の建物の横の茶色の塀の向こうに壁の無人地帯が残されている。壁記念センターの展望台から人々が観ているのは、その無人地帯なのだろう。茶色の塀と直角に下左写真の壁がある。

|

|

|

|

壁

この通りは西ベルリン側 |

上左写真の白い建物の右手の茶色のところが、この写真の左の茶色く見える所、ここと直角に左写真の壁がある。

右の壁記念センターは西ベルリン側。拡大すると銃剣をつきつけられながら、壁を築いている写真。 |

昨日のチェックポイント・チャーリーはとても有名なので行きたかったのだが、観光地になってしまっていて、当時を思い浮かべることができたのはこちらの方だ。とても重苦しい気分になった。

ホテルにもどる。母と妹は近くのカーデーベー(デパート)に買い物にいっていたので、待っている間に水を買いに行った。今日は夕食がついていない。

二人は日本からもってきたものですませるというので、私は添乗員について、近くの中華料理屋へ。

一緒にいったのは7,8人。

帰りにカイザー・ウイルヘルム教会の夜景を見に行った。

朝は見えなかった内部がライトアップされていてよく見えた。モザイクがきれいだった。

|