|

昨日は1時30分ごろ寝たせいか、6時の目覚ましでも起きるのがつらくて、6時半頃起きる。

7時30分 朝食 雨模様なので、シャツを長袖に替え中綿ジャケットを着る。

9時 出発 1276年に設立された 新市街(フェズ・エルジャディード)の観光。

まず王宮

|

|

|

王宮(クリックすると別写真で模様の拡大) |

モロッコで一番大きい宮殿だそうだ。正面の入り口だけは写真を撮ってもよいが左手の入口はだめ、と言われたときは既にビデオでぐるりと撮ってしまったあと。何故撮ってはいけないのか分からない。

フェズは職人の町。ブロンズ製の扉の彫刻が美しい。イスラムなので、花や幾何学模様が彫られている。花はベルベルのデザイン。タイル装飾の赤はマラケシュの色で、青はフェズの色だそうだ。

|

|

|

|

拡大すると模様がはっきりします |

ユダヤ人街に向かう、左が王宮の壁 |

王宮の横に回り、ユダヤ人街(メッラーフ)へ。

メルフとは塩のことで、ユダヤ人街では斬首された罪人の首は塩を塗られて家の戸口にかけられたから、とかユダヤ人が塩を商っていたから、ユダヤ人街のことをメッラーフという。

この通りの家は二階に木や錬鉄製のバルコニーがある。(イスラム教徒の家にはこのようなバルコニーはない)

|

|

|

|

ユダヤ人街入口 |

拡大写真は別の家

|

|

|

|

|

ユダヤ人街から、旧市街へ |

以前メッラーフは旧市街にあったが、15世紀、マリーン朝のスルタンが追加税を払うことを条件にユダヤ人保護を約束したので、王宮のそばに引越してきたそうだ。 コルドバ生まれのユダヤ哲学者にして、医師で、後にエジプトでサッラディーンの侍医にまでなった、マイモニデスは旧市街の方に隠れ住んでいたことがある。普通、イスラムは他宗教にたいして寛容で、税さえ納めれば、信仰は自由だが、当時のムワヒッド朝は非寛容だったのだ。 道は広く明るい感じで、重苦しい歴史を偲ばせるものはない。昔からこうだったのだろうか。

ほんの少しだけバスに乗って

旧市街(フェズ・エル・バリ)へ

ブージュルード門からはいる。

外側はフェズのシンボルカラーの青、内側はイスラムカラーの緑

|

|

|

| ブージュルード門 旧市街の外側 |

ブージュルード門 内側

|

|

|

|

ブージュルード門をくぐる |

スーク。 食料品店が続く細い道。皮を剥いだ羊かなにかがぶらさがっている。あわてて、反対側を向くと、こんどは何か動物の足を切ったものが切り口をこちらに向けて積まれている。

匂いも、、、、。

|

|

|

| スーク、お店の上部 |

日よけによしずばり? |

商店の続く狭い道をはぐれないよう一生懸命ついていくとあるところで横に細い道を入った。

とそこがブー・イナニア・マドラッセ。マリーン朝(1269〜1465)が創設したフェズでもっとも大きな神学校(14世紀)である。

パティオを囲む壁の下方をゼッリージュと呼ばれるタイルモザイクが覆う。その上をストゥッコと緑うわぐすり瓦の庇が飾っている。

|

|

| 神学校のパティオ(拡大写真は模様の細部)

|

|

|

|

|

拡大写真は模様の細部 |

拡大写真は上写真の模様の細部

|

|

|

|

| 祈祷所 |

ミナレットの上の印はメッカの方向を示す

(拡大写真は左上写真の細部です) |

|

|

| 扉の右下に小さい出入り口がある。これは冬の寒いときのための出入り口 |

石膏細工、アトラスシーダーの木組み、ブロンズや大理石、縞瑪瑙を駆使した装飾、ムカルナス飾りをつけたアーチもある。祈祷所には古い時代のステンドグラスとミンバル。イスラム美術のひとつの典型を見る思いで、感激した。どれも実にみごとだった。

これらの装飾様式をヒスパノ・モリッシュスタイルと呼ぶ。(スペインとモロッコの融合藝術)

昔はストゥッコは手で彫ったが、今は型をとるそうだ。こういう幾何学模様とか、花模様でも同じモチーフが繰り返しなので、修復は容易だろうな、と思った。 ここを出て、広場でバスを待つ。学校帰りの子供たちがふざけあっていた。

バスでフランス軍がつくった南の砦のある丘に行く。途中イスラム教徒の墓地を見た。

|

|

|

| 学校帰りの少女 |

イスラム教徒の墓地 |

丘の上から、フェズの白い町が一望の下に眺められる。

向こうの山は禿山だ。これまでは緑豊かだったので、ここに来て初めてアフリカを少しだけ実感した。

町を歩いているときは狭い道を行くので寒さを感じなかったが、ここは風が吹き抜けるのでとても寒かった。

山からおりて、又メディナへ。

11時 ここで一人またガイドがついた。この人は一番後ろにつく。フェズは迷宮都市と呼ばれるだけあって、ともかく狭い道があちらこちらに枝わかれしたりトンネル状になっていたりする。添乗員さんがイヤホンで、右に曲がります、すぐ左へまた右へ、などと言ってはくださるが、少し遅れると、どの道を右なのか左なのか分からなくなる。後ろにいてくれると写真を撮ったり、ちょっとお店をのぞいて遅れをとっても安心で助かった。

フェズの町は川を境にアンダルース地区とカイラワン地区に分かれる。

アンダルース地区から観光、フンドゥーク(隊商宿)に行く。

鶏がけたたましく鳴いて、農家の裏庭みたいだ。かたつむりや、岩塩があった。

|

|

|

| 軒下のカタツムリ、少し小粒 |

手前が岩塩 |

アンダルースモスクの前を降りていく。

幼稚園の横を通ったら、先生が入るように手招きする。入って写真を撮るとちゃっかりチップを要求する、(5DH)

染色職人が働く区域に入る。少しずつ異様な匂いがしてくる。

タンネリーに行く予定だが混んでいるので魚や野菜を売っている地域へ。

|

|

|

| 染色用桶 |

砥ぎやさん |

銅細工職人のスークを抜けてサファリーン広場へ。

|

|

|

| サファリーン広場、鍋の修理をしている。大鍋は貸しだすそうだ。向こうを荷物を積んだロバが行く |

このあたりはカイラワン地区で広場に面してカイラワンモスクがある。(このモスクは非常に大きい)10世紀に改築されコルドバのウマイヤ様式とペルシャの要素を融合させたものになっているらしいが、入れない。

|

|

|

カイラワン・モスクの図書館の入口

|

|

|

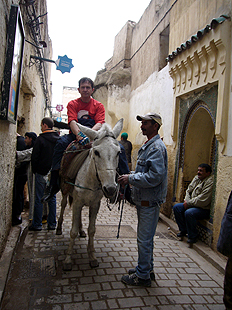

タンネリー近く、ロバに乗った観光客

このように道はいい |

悪臭で評判のタンネリー(革なめし職人地区)へ。

直接現場には行けないので、ある家(皮革商店)の屋上から見る。

入り口でミントの葉を配られる。

悪臭なので、これを鼻にかざしてまぎらわせるためである。

決死(?)の覚悟で手すりに近づいたが、息がとまるかと思うような臭いではなかった。

ともかくスークではお肉屋さんの臭いやお手洗いの臭いなど、結構色々芳しからぬ匂いがただよっているので、もうあまり気にならなくなっているのだ。

この家の二階では革製品が売られている。

旅行に出る前にお友達に、「モロッコで革製品を買ったけれど、どうしても匂いが抜けなかった」と聞いていた。

ツアーの説明会では「匂うものと匂わないものがある」、といわれた。しかし、ここではもう鼻がマヒしてしまって、確かめられないので買うのはやめにした。

ポシェットなど、型押しのデザインがいいものがあり、買いたかったのだが。

|

|

|

タンネリー ここは川の近く、つまり低いところ、

フェズの町が川を底にして両側にせりあがるようにできていることが分かる。

写真ではハッキリしないが、衛星放送のアンテナが林立しているのにも驚いた |

|

|

|

|

屋上に染めた革を干している |

らくだの皮 |

ここを出て14世紀の隊商宿へ。ここは織物商人のいる所。リュウゼツランからつくる絹というのがとてもきれいだった。

|

|

|

| 機やさん |

遊牧民スタイル |

何人かが、モデルになって遊牧民のように布を頭にまいてもらった。布は買いたかったが、目移りしているうちに、そこを出た。旅行中の買い物は即決でいかないと、あとで後悔することになる。

ムーレイ・イドリス霊廟に入る手前の通りからは次のページに

|