|

朝食後、きれいなお庭を少し写真におさめる。

|

|

|

白、赤、赤紫、それにオレンジ色のブーゲンビリア(私たちのお部屋のある棟への入口)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

オレンジの木もあった |

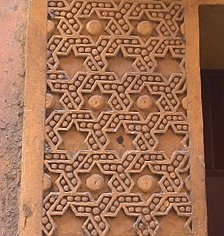

エレベーターホールの壁のタイル装飾 |

9時 市内観光 出発

マラケシュは1070年、砂漠の民である、ムラビート朝アバー・バクルが建設した町である。

その後山岳地帯出身のムワヒッド朝のスルタン、アブド・エルムーミンが1147年にここを攻略した。

クトゥビアの塔 は彼が建設にとりかかり、ヤクブ・エル・マンスールが完成させたもの。

高さ77メートル。セヴィリヤ(スペイン)のヒラルダの塔の原型となったもので、ヒスパノ・モレスク様式といわれる。 (ムラビート朝、ムワヒッド朝はスペインを支配した) 塔に向かう道にはマラケシュ名物〈水売り〉、写真を撮るだけでもチップを要求する。

|

|

|

|

水売り |

|

|

|

| 塔の装飾は面によって異なっている

|

|

|

| クトゥビアの塔の横のモスク |

ここは公園のようになっている |

左側はムラビト朝のモスクのあと。ムワヒッド朝になって、メッカの向きが間違っている、という理由で立て直された。

(王朝がかわると、こういう理由をつけて新しく建て直されることがよくあったという)

|

|

|

| 野良猫? に餌をやっている人がいた |

山羊の皮で作ったゴミ箱 |

9時35分、アグノー門(1150年)からカスバにはいる。

|

|

|

|

アグノー門、さっさと通り抜けたので、全体の写真が撮れなかった。

重厚な門だった

|

門扉のノッカー |

カスバモスクの横から、サード朝のスルタンの霊廟へ

|

|

カスバのエルマンスールモスク

(トッファーハ・ダハブ モスク)

12世紀に建立されたが、

崩壊したため何度も改修されている |

サード朝(16〜17世紀)、は現アラゥイー朝の前の王朝で同じくシャリーフ政権(シャリーフとは預言者ムハンマドの子孫のことで、シャリーフとはもっとも権威のある聖者として信仰される)であった。

カスバは、カスバ街道では、要塞という意味で使われるが、ここではメディナの中の一画をいう。

イスラムの町つくりは、町全体を城壁で囲み、その端にまた城壁で囲って王宮がある。

つまり、王宮は二重に城壁で囲み、なおかつ逃げやすいように端につくる、といわれているが、このマラケシュもそういうつくりだ。

ここに、霊廟や王宮がある。

サード朝13代のスルタンの墓は全てここにある。

1677年にマラケシュに入ったアラウイー朝のムーレイ・イスマエルもこれを壊さず壁で囲った。

そのために、1916年に空から発見されるまで人に知られることはなかったそうだ。

カスバモスクの横の、人一人やっと通り抜けられるような細い通路を抜けると中庭。

この中庭に面して、霊廟がある。

観光名所なので、たくさんの人がきていて、長蛇の列。

下の写真のように小さな戸口から覗くので、時間がかかる。かなり待った。

|

|

|

|

足元のタイルのところもお墓 |

途中の高さまでしか映ってないが、

とても高い塀で囲まれている |

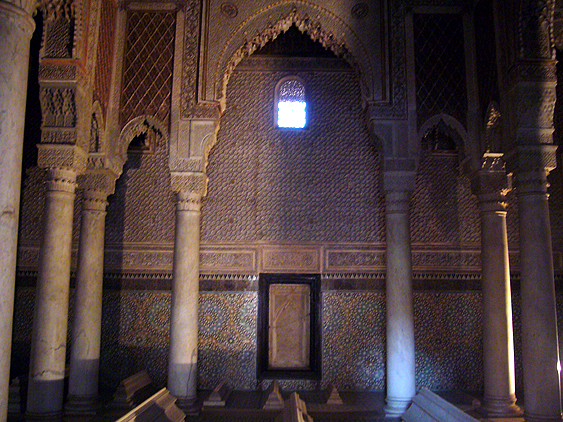

ともかく彫刻やタイル装飾が美しい。

|

|

|

12円柱の間、中央がアフメド・エルマンスールの墓、(多分手前中央の少しだけみえているお墓)

|

女性の部屋の彫刻の繊細さに目を瞠った。

スークを抜け、細い路地をあるいて、バヒア宮殿に向かう。

|

|

|

| 城壁の一部らしい |

路地奥

|

|

|

|

|

マラケシュの家の壁の色は赤 |

左のような通りの家に時折このような装飾が見られる。

多分ダビデの星。だとすると、ユダヤ人の家だろう |

|

|

|

|

ファテイマの手 のノッカー |

ユダヤ人街、拡大すると、ダビデの星らしきマークが見える

ダビデの星は正三角形を上下逆に重ねたもので、

普通は三角形の線が残っている。

モロッコの国旗のマークは五稜星なので、ちょっとまぎらわしい |

途中に、ユダヤ人街もあった。

フェズもそうだったが、王宮のそばには、王の庇護を受けやすいよう、ユダヤ人街がある。1936年までここは、モロッコ最大のユダヤ人街だった。

|

|

|

|

ハッキリしないが、馬車でいく観光客 |

|

バヒア宮殿の前は車も通れば馬車も自転車も通り、大変な喧騒。

|

|

|

| 都会ではいろいろな服装の人がいる |

バヒア宮殿の入口 |

続きは その2へ

|