|

快晴

5時15分 起床

6時30分 朝食 嬉しいことに、殆ど気持ちの悪さはおさまっている。

でも食べるのはおそるおそる。

7時30分 荷物だし。

8時30分 出発

バスの中で聞いた話。 ルーマニアの紙幣はプラスティック製である。(どうりで、きれいで気持ちがいいと思った)

他では、ニュージーランドとオーストラリアがプラスティック。

この7月からデノミが始まったばかりで、ゼロを四つ取ったこれまでの一万レウが新1レウになったが、まだ殆ど新しいお札は流通していない。新札はこれまでのものより少し小さくユーロサイズ。

この国もブルガリアも2007年にはEU加盟が予定されているためだそうだ。

9時30分 シギショアラ到着

バスを降りて階段を上って旧市街に行く。途中から町を見渡す。 時計塔をみながら、少し坂を登って吸血鬼ドラキュラのモデル、ヴラド・ツエペシュの生家とドミニカン修道院の間の小さい広場で、ガイドさんから、町の説明をきいたあと、11時10分までフリータイム。

|

|

|

|

階段の途中からの眺め、中央奥が山上教会

|

時計塔 |

|

|

|

|

ドラキュラの生家がレストランになっている

|

ブラド・ツェペシュ像 逆光だった

|

このシギショアラという町は1191年にハンガリー王がドイツのザクセン人を入植させてできた町。15〜16世紀の絶頂期には、15のギルドを持つ城塞都市。時計塔は14世紀に作られて、高さは64m。今は中が博物館になっている。

フリータイムになってすぐ、山上教会を目指す。

|

|

|

|

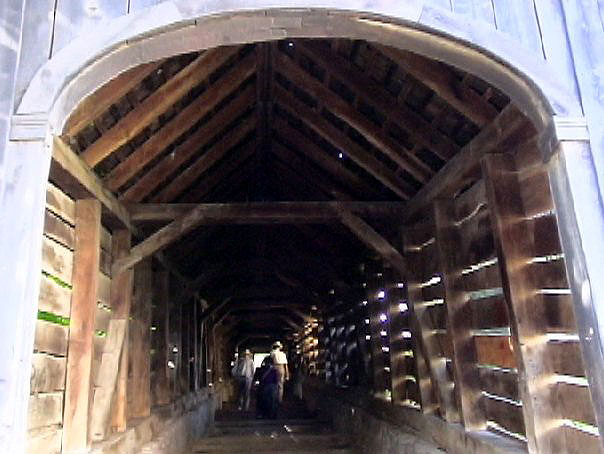

奥に階段があり、上に教会が見える |

山上教会へは、屋根付き階段を上っていく |

山上へは、屋根つきの木造階段を(176段)を上っていく。結構大変で、最後はヨタヨタしながら、登っていった。

それにしても体調が回復してよかった。昨日ならこの階段は上がれなかっただろう。

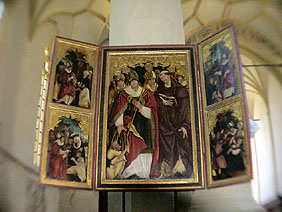

教会は1345年から1525年に建てられた ゴシック様式。

中にはうっすら壁画が残っていて、ゴシックの祭壇画も飾られていた。

|

|

|

|

ドラゴンを退治する聖ゲオルギウスのようだ |

階段をおりて、少し大回りをするような感じで町並みを見ながらもとの広場に戻る。この町は中世がそっくり残っているステキな町。

|

|

|

|

テイラー門、これだけが残っている |

ドイツ的なのだろうけれど、私はドイツはフランス寄りの町をいくつか見たことがあるだけなので、それよりもチェコの町に似ているような気がした。ゆっくり泊まって 散策したい町である。

もう少し先に大きな広場があって、露店がたくさん出ている。そこで、レースがついたブラウスと木製のピアスを買った。

時間もなさそうだし、足もくたびれたので、時計塔に登るのはやめにしたが、眺めが良かったそうだ。

お手洗いはホテルで借りるよういわれた。そのホテルの地下は穴倉レストランがあり、また民具が階段の途中に展示してあり、とてもステキだった。

11時10分〜45分 バス 途中ビールの原料であるホップが栽培されていた。

11時45分 ビエルダン到着

ここの丘の上にはオスマン・トルコの攻撃に備えて三重の城壁が廻らされた要塞教会がある。(15,6世紀このあたりは力をつけてきたオスマン朝の攻撃の脅威にさらされていた)

防壁は厚さ4〜6m、高さ10〜14m。丘の上に建っているので、非常に美しい景色が眺められた。

|

|

|

|

教会の庭からの眺め |

まさに絵のように美しいヨーロッパの田舎の風景 |

教会は1492年〜1516年に建てられた。1524年にカトリックからプロテスタントに変わった。

様式はゴシックとルネッサンスが混ざっている。

教会内の聖宝室のドアの鍵がすごい。ノブを動かすと15の鍵が同時に開閉、それとドアにも四つ鍵(かんぬき)がついている、つまり計19個の鍵がついている。

鐘楼 少しボロイ。修復工事をしていた。中にお墓。

村人で中の悪い夫婦に仲直りさせるために、一つのお皿、一つのスプーンで閉じ込めておく家があった。

丘をおりたところのお店で、絵葉書を買う。蜂蜜も売っていた。所々でアカシアの木をみかけたのでアカシア蜂蜜にした。

12時30分 昼食 非常にりっぱな椅子だった。

豆のスープ あっさりして美味しい 豚肉のエスカロップ アイスクリーム

1時36分 ビエルダン発。

|

|

|

サスキズ城 |

途中の民家 |

ひたすら、ブカレストをめざす。途中二回のトイレストップをとって、 7時20分最初に泊まったと同じブカレストのホテル・リドに到着。

7時45分集合で、スーツケースがなかなか届かないので着替えができなかったが、手早く支度をして、ちゃんと着替えをなさっていらっしゃる方もいらした。

バスで、PESCERVS という民族レストランへ行く。

8時5分〜10時 夕食

前座の歌のあと、民族衣装の男女十数名が出てきて踊り始めた。そのあと、楽団の演奏、面白い笛(パン・フルート−パン・パイプ)、バイオリン、サックス、木琴(ハンマーダルシマ)などが使われていた。

|

|

|

| パンフルート(ルーマニアではナイという) |

これが、前菜、これだけでおなかは いっぱい |

何曲か演奏した後ダンス、ダンスがおわるとお客の間を鶏のかざりをささげて、まわってくる。なにかとおもったら、チップいれ。私はバイオリンが良かったとおもったので、バイオリン奏者に10万レイあげた。

その後結婚式の一団が入ってきた(。あとでガイドさんがあの人たちは色が黒いからジプシーだと言っていたが)

披露パーティをここでするようだ。

10歳前後の少女がふたり(結婚式の一行の)、演奏に合わせて踊り始めた。

特に小さい子がちゃんと音楽にのっ上手に踊っている。目線もしっかりきまり、シナを作って、すえおそろしい気がするほどだった。

バスに10分ほど乗ってホテルに戻る。部屋番号202を言ってキーを受け取ろうとしたら、鍵がかからなかったので、部屋を換える、という。202から313に越した。実は出る時鍵が硬くてかからなっかったので、フロントにそのむね伝えて鍵をかけるよう頼んだのだが、ホテルの人でもだめだったらしい)

荷物を整理してお風呂に入ったが、皆一斉に入っているらしく、お湯の出が悪かった。

11時半すぎに寝る。

今日で、ルーマニアの観光はおしまい。明日は国境を越えてブルガリアに入る。

帰国してから、三つの時期、<共産党時代>、<1990年(東欧革命直後)>、<1995年>、にルーマニアに旅をした人の旅行記を読んだが、90年は混乱期で別としても、共産党時代と95年があまり変わらない。不潔な食堂、食事のまずさ、ウエートレスのふてくされた態度、道が瓦礫の山で、燃料不足のため燃やせるものを探している人の姿など。

その後十年してわれわれは旅したわけだが、それ以前の十年、二十年と較べて変化の仕方がとても大きいと思った。

ウエイター、ウエイトレスは明るかったし、(私が残すとどうしたのか、と気にかけてもくれた)食事もおおむね家庭料理ふうで、時にお肉がパサパサしていることもあったが、まずまずの美味しさで、食べられないほどまずいなどということはなかったし、これは美味しい、というものもあった。昼食レストランも、女性なら「ステキ、ここにしましょう」と選ぶような民芸調のきれいなところが殆どだった。

ただ、ホテルは老朽化していた。(でもメイドさんは感じが良かった)。

多分、経済的に上向いてきてはいるが、ホテルのようにお金がかかるところはまだ新しく出来なくて、レストランのように小資金ですむようなところから、新しくなっていっているのかな、という気がした。

列車も二回新しいのを見た以外はサビのういたオンボロ車両だったが、我々のように大型観光バスでの貸切りバス旅行者は気持ちよく旅ができた。

二軒見せていただいた民家はとてもお金持ちの家だったが、豊かで、便利になると、日本と同様、パソコン少年のような人間が増えて、あのノンビリした日曜の散歩風景もなくなるのではないか。

多少ホテルは不備とはいえ、清潔だったし、お湯もちゃんと出たし、この時期に来られて良かったと思った。

|