|

旅行三日目、観光としては二日目にしてこの旅行のハイライトともなるべきピレネー山中の教会巡りの日である。

3時30分に目が覚める。

4時 起きる。教会の鐘の音がかすかに聞こえていい雰囲気、小鳥の鳴き声も聞こえる。

|

| 泊まったお部屋の入口からの眺め |

7時、お部屋を出てお散歩。まず、ホテルの上の通りを少し歩いてみた。

|

|

| |

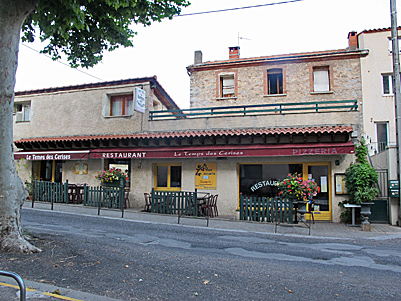

昨日の夕食レストラン |

せせらぎの音にひかれて、今度は ホテルの下の道に降り、さらに川のほとりまで降りてみた。

|

| |

|

| 上写真の反対側 |

山の冷気が心地よい。

7時45分 朝食

8時15分荷物出し

8時45分 出発

ヴェルネ・レ・バンのすぐ上の村カスタイユにバスで行く。ここから先は大型バスでは行けない。専用ジープか徒歩。ジープが二台なので、二手に分かれて、私は後の組、ここで20分くらい待つ。

戻ってきたジープに乗ったが、道幅が狭い。安全を確かめたくて道を見ようとするが道は見えない。斜面だけ!!その上、簡易舗装はされていても時折バウンドする。もう怖くて怖くて、叫び出したいくらい。

9時43分到着。降りたときは体がすっかりこわばっていた。

ジープをおりて 1,2分歩くと、おお、教会が見えてきた。

中に入るのまでに少し時間があるので、修道院全体が見下ろせる所まで6,7分のぼって写真を撮る。結構 登りにくいところもあった。

|

| カニグー修道院を俯瞰する |

祈りに相応しい人里離れた場所、古来からの山岳信仰も作用しているのだろう。孤高に立つ修道院である。

写真で 左の灰色の屋根のところが最初に行く回廊、その奥の一段上の灰色の屋根の建物が教会堂(右手に半円形に突き出したアピシスが見えている)。

サン・マルタン・ド・カニグー修道院 Abbaye St-Martin-du-Canigou (標高1094m)

http://www.monestirs.cat/monst/annex/fran/lleng/canig.htm

この修道院はセルダーニャ・コンフラン伯で、有名なリポールの修道院長オリバの兄、ギフレ の寄付によって997年に建てられ始め1009年に聖別されている。ギフレ伯も引退して1035年にこの修道院に入り、亡くなるまでここで過ごした。

リポールという町があるのはスペインである。この旅行中何度か聞かされたのは、ピレネー山脈は決して国境ではなかった、ということだった。1659年ピレネー条約が結ばれるまで、セルダーニャ、ルション地方はバルセロナ伯領、ついで アラゴン王国領であった。

しかし間もなく修道院は衰退、途中で復興されたこともあったが、地震もあり、廃墟となっていたのを、20世紀になって復興。そのため、みかけが新しい。現在はベアティテュード修道会の17人がここで暮らしていて、その修道士によるガイドツアーでしか、中に入ることはできない。

10時 修道士に導かれて中に入る。

直ぐに回廊へ。片側には狭い庭がありその向こうは崖である。

何年か前に『ヒストリアン』エリザベス・コストヴァ著 NHK出版)を読んだことがある。とても面白い小説だったので、ロマネスク教会そのものを見る期待だけでなく小説の舞台を見る、という期待もあって余計楽しみにしていた場所である。

この小説は ヨーロッパをまたにかけて(吸血鬼の)謎を追い求める小説だが、一番ポイントになる場所がこのカニグー。この修道院の由来なども書かれている。この小説では泊まれることになっているし、回廊の柱の形、とか泉水、など色々違うところはある。しかし、ああ、ここから飛び降りたのか、というところはわかったりして、興味深かった。麓のヴェルネ・レ・バンも出てくるのだ。

柱頭彫刻、 サロメや 修道士の姿もあるが、 ほとんどはキリスト教には関係のなさそうなものだ(ここは修道院の回廊!!)

兎も角 奇妙奇天烈彫刻のオンパレード

|

|

| 修道士たち |

|

|

| サロメ |

|

|

| |

|

|

|

| 上中央、 顔? 何かのマーク? |

|

|

|

| |

|

|

|

| 上は 蛇? |

|

|

|

| |

左写真の隣 |

|

|

| |

柱の基台にも面白い彫刻があった |

|

|

| |

|

ここの柱頭は 上にももとは回廊があり、そこから移したものだそうだ。

|

| 回廊を回って先ほどの向いの場所から見たところ |

回廊をまわって、教会内に入る。教会は上下二つにわかれていて、まず、下の教会に入る。

天井が低くてトンネルの中にいるようだ。 一人だと怖いかもしれないが、大勢だと怖くはなく何か包まれているような感じ(胎内感覚)でとても落ち着く。

ここは当時(11世紀)のままで、造るときに天井をまず木で形を作るのだが、その木も見えていた。

柱は上の教会を建てるときに重量を支えるために太くする必要があったが、元の柱が見えるようになっていた。

|

|

| |

柱が補強されているがもとのがみえるようになっている |

|

|

| この柱は 補強されずそのまま |

天井にみえている木材 |

上の教会。

ここではお祈りをしている人がいるので写真は撮らないように、と言われたが、隠し撮り。ここは下にくらべて 天井が高い。身廊と側廊の境の柱が面白い。

|

|

| 奥のアーチが 馬蹄形に見える |

|

|

|

| この柱頭彫刻も 独特(下の教会のものと 同じタイプ) |

教会を出て

庇が張り出しているところが 下の教会への階段

右下が 先ほどの中庭 |

柱はエンタシスのようになっていて、柱頭がなくそのままたちあがって壁になっている。来る前に見た写真の感じでは もっとこの柱の太くなっている部分が低く思えたが以外にすっきり高かった(写真を撮った人の背が高かったからだろうか)

|

|

| 上右写真の庇のところの柱頭 |

最後にギフレ伯とその夫人のお墓を見た。伯は自分でここを掘ったそうだ。(骨は散逸して今はない)

|

|

左の赤い屋根の下がギフレ伯夫妻のお墓

案内してくださった修道士さん、屋外では 帽子にサングラス |

伯夫人のお墓 |

|

ギフレ伯のお墓(この岩を自分で掘った

この写真の手前 一段下がったところに伯夫人のお墓(上右写真)がある。 |

ここは売店も充実しているしお手洗いもちゃんとある。しばらく売店で買い物をして付近をぶらぶらする。

11時45分 また4輪駆動に乗って降りる。今度は真ん中あたりに座ったので外が見えず登りほど怖くはなかった。途中で写真を撮るか、と車をとめてくださったが こんなところで身を乗り出す気にもなれず撮らなかった。今はちょっと残念に思っている。

カスタイユからバスにのりかえて、ヴェルネ・レ・バンに戻る。

そのⅡに続く

|