|

パーダーボルン(Paderborn)という町

ボルン とは 泉のこと、豊かな湧水の水源池があるため、紀元前から集落が 存在した。,

古代西ゲルマン人の入植地であったが、7世紀にはザクセン人が侵入、8世紀ザクセン戦争に勝利したカール大帝は776年 パーダーボルンに滞在。異教徒のザクセン人をキリスト教化するために王宮をつくり、777年には王国議会と教会会議をこの地で開いている。 その後何度も王国議会を開くなど、フランク王国にとって重要な地なのである。

799年には ローマから逃れてきた教皇レオ三世は この地でカール大帝とあっている。これが 翌800年の皇帝戴冠につながる。

パーダーボルン司教区創設。今日行く パーダーボルン大聖堂の前身にあたる教会も799年に造られている。

ドイツの観光地としては殆ど知られていないと思うが 歴史上重要な町なのだ。カール大帝の死後、フランク王国は ルードヴッヒ1世(敬虔王)(在位814~840)が治めた。この王との関係も深い。

|

昨日、最初の部屋の窓からの眺め 高い塔がこれから行く大聖堂の塔、 その手前の2塔は別の教会

|

夜中1時間ごとに目が覚め、5時半ごろ起きだす。

7:00 朝食

9:45 徒歩でホテル出発。 昨日とても寒かったので厚手の靴下、 ユニクロダウンに手袋まではめた。

ホテル周辺は新しい建物が多いが 旧市街に入っていくと木組みの家など歴史的建造物が目につくようになった。

左手前、半分だけ写っているのが市庁舎

|

| 市庁舎広場 |

大聖堂前広場 塔の手前に博物館があり、大聖堂が半分隠れている。

大聖堂の横には ガウキルヘ大聖堂前は発掘工事中、 ここには カロリング朝、オットー朝のプファルツ(王城)があった。

しばらくガイドさんがあらわれるのをまって 10時から教会見学開始

パーダーボルン大聖堂 Paderborn Dom (10:05~11:05)

http://www.erzbistum-paderborn.de/dom/

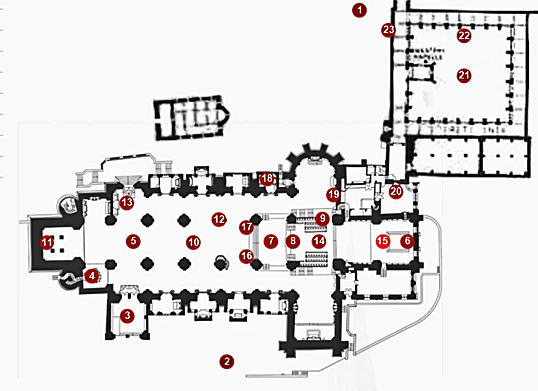

Virtueller Rundgang をクリックすると平面図と解説 Panorama をクリックすると写真

上述のように、799年に前身たる教会が建てられ、806年 フランク王国最初の司教座が置かれた。このときの司教はザクセン人。教会は何度か火事にあい、増改築を繰り返している。

|

| 平面図は上記サイトより |

南側の 「天国の扉口」③ から入る。 扉口完成1231年 彫刻は1250年頃

右側 本をもっているのが、聖リボリウス、この聖人の聖遺物を836年にルードヴィッヒ敬虔王がパーダーボルンにもたらしたので、左側の聖キリアンとともに像が置かれている。なおこの王は パーダーボルン司教に貨幣の鋳造権や裁判権を与えている。

内部は両端内陣、三廊式ハレンキルヘである。

東内陣 ステンドグラスも美しい。 こちらはゴシック。

西内陣 これも内陣障壁になるのだろうか。アイアンワークが遠近法と思える一見だまし絵風。

|

| |

|

1521年頃描かれた祭壇画

|

東内陣下のクリプタへおりる、シュパイヤー、バンベルクに次ぐ大きさだそうだ。(1100年ごろ)

|

|

| |

聖リボリウスの墓 |

クリプト西側(写真下)新しく天井はモザイクできらきらしていた。 マイエンベルク司教(在位1009~1036年。1000年の火災後の再建に携わったほか、多くの教会を建てた人物で、明日行くヒルデスハイムのペルンヴァルト司教とも親しかった当時の著名人)のお墓

|

|

| |

マイエンベルク司教のお墓 |

回廊から中庭へ、 この三羽のウサギ㉒をみせたかったようだ。所説あるが、円形は永遠、三は 三位一体を表すとか、我々ロマネスクファンには面白くなんともないのに。下左は回廊へと続く部屋⑳ 奥がブリギッダの礼拝堂。 床はマイエンベルク時代の教会からもってきたもの。 柱なども古そうだ。

|

|

| |

三羽のうさぎ |

それから やっと外に出て(平面図で大聖堂の上のちょこんと小さい建物)

|

|

| 東側 |

西側

|

バルトロメウス礼拝堂( Bartholomäuskapelle)へ 堂内がすべて穹窿になっている例としては ドイツで最初の建築で最古のハレンキルヘ

1017年頃、司教マイエンベルクが招いたギリシャ系工人の手になるものでであるせいか、集中型のような感もある。柱頭彫刻も面白いが、東方系と判定できる(岡野氏による)そうである。オットーⅡ妃テオファヌ(ビザンツ皇帝の姪)との婚姻による影響。

皇帝専用の礼拝堂で 皇帝御幸の際、歓迎式典などにも使われた場所だそうだ。

細い柱がすっと立っていて気持ちのよい空間だった。

柱頭は 2パターン左のアカンサス、パルメット、渦巻き、人頭が面白い。

ここを出てぐるっと教会の西側をまわって、塔を眺める。高さ92m。11世紀(写真は 最初に載せた)1058年にも火災があり、 その時再建をになったのがイマド司教(在位1051~1076年)。そのイマド・バウで現存するのが 西のこの単独の大角塔。

西端の単塔もオットー朝の特徴的モチーフの一つで、これがのちに教区教会に特有の西単塔形式に発展することになる(岡野氏による)。

大聖堂博物館(Dioezesanmuseum)へ

http://dioezesanmuseum-paderborn.de/das-museum/zur-architektur-des-diozesanmuseums/#

聖遺物箱や 聖母子像をみた。

有名なのはイマドの聖母子(Imado Mdonnna)この博物館内、 写真撮影自由だが、 この聖母子像は だめ、 といわれていた。 しかし、 ここで 説明をうけているとき、 別の担当者がOK といったので、私はすかさず、撮った。他の方たちが「いいのかしら?」 なんておっしゃっているうち、別の係員が やはり、だめ、とか。 でも撮ったものを取り消せとはいわれなかった。写真の撮り方で、正面のお顔は目がなんだかおかしいが、実物は品がよくて優しい良いお顔だった。

1060年頃造られた木像、112cm、イエスは横向きに座っている。気品のある美しいマリア様。

木彫り、丸彫り、塗装彩色のマドンナ像としては、最古の例に属する。

木彫りの聖母子像でもスペインのものとは雰囲気がまったく違う。。田舎娘と 貴婦人 なんていうと不謹慎?(スペインのものも大好きだが)

キリアン・リボーリウスの携帯祭壇(Kilian-Liborius-Portatile)1107年頃

11時半ごろここを出て徒歩でホテルに戻り、お手洗いなどをすませて

11:50~12:50バス

|