|

4時半ごろ起きて日記を書く。

ヒルデスハイムという町には学生時代にアポリネールの『ヒルデスハイムの薔薇』を読んで以来、ずっと憧れていた。

ヒルデスハイムの薔薇 なんてすてきな響き!

ドイツのどこにあるのか、当時の簡単な地図ではみつけることもかなわなかった。世界遺産なるものが制定されるようになってやっと ヒルデスハイムなる地名にお目にかかることになったのだが、その場所に半世紀以上を経て、とうとう来ることができた。

7:00 朝食

9:10 徒歩でヒルデスハイム市内観光出発

Googleマップより 右上 黄色い星(H型の建物)がホテル。そこから左下の黄色い星が city hall,その斜め下の塔が聖アンドレアス教会 その下の方の青い屋根が大聖堂、、左端中ほどが ザンクト・ミハエル教会

ホテルの前の道は意外に広い。

ヒルデスハイムは 1945年3月22日に爆撃によって旧市街の90%以上を焼失、新しく造ったが、昔のままにということで 再再建されて昔の姿をよみがえらせたそうだ。中心より少し外れたところは道を広くしたのかしら?雨上がりの濡れた歩道を歩いた。

途中のお店、かわいい。下のお茶屋さん。 左の名札にはQuss,つまり急須?!日本茶も飲まれているのだろう。

現地ガイドさんが大聖堂に今は咲いていないが、これと同じ種類の花です、と赤いバラを見せてくださった。また 歩道にはところどころ薔薇のタイル。 大聖堂への道筋を示している。

10分あまり歩いてマルクト広場へ。台形の屋根が市庁舎(裏側。)白い花をつけている大きな木をよく見かけた。 名前は 分からない。

市庁舎のあるマルクト広場 木組みの家々が立ち並ぶ。

アンドレアス教会(塔は 104m)の横を通って、屋根付き商店街を抜けて大聖堂へ

道路には薔薇のタイルがところどころ埋め込まれ、大聖堂への道を示している。前は絵を直接描いていたが、消ええてきたのでタイルにしたそうだ。

|

|

| アンドレアス教会 |

大聖堂に花はさいていないが これと同じ種類の薔薇だそうだ |

9:50~11:00 大聖堂 Hildesheimer

Dom St. Mariä Himmelfahrt

http://www.dom-hildesheim.de/de (公式ホームページ)

カール大帝の息子、ルードヴィッヒ敬虔王は交易で栄えるこの街に815年司教座を創設。

大聖堂建設にあたっては グリム童話にもとられている、千年の薔薇伝説がある。

(開基776年、司教座円堂起工815年、 1013火災 1013ベルンヴァルト再建1035完成、westwerk構築 1046年火災 司教ヘツィロが新たな西構を持つ教会を再建(1061年献堂)その後も改築されたが、第二次大戦の爆撃で崩れたのち 西構部分はヘツィロのと同じものと思われるものに再建(ザーリア朝)他の部分はゴシック時代のものに再建されている。

大聖堂の前(写真では右の方)にはベルンヴァルト司教像。 木が邪魔で全景がうまく撮れなかった。

|

| 北側 |

|

|

| 西北 |

西構(西ブロック) |

|

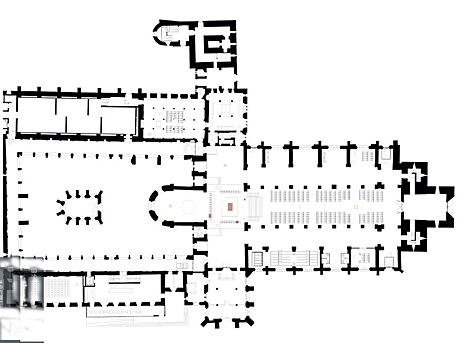

| 平面図 右が西 西の玄関口にあたるところに下の青銅扉が置かれている アプシスの左が中庭 |

ベルンヴァルト(Berunwaed 在位993~1022、1192列聖)

ザリエル公であったリウドルフィンク家(ハインリッヒ1世の家系)につながる高位貴族出身でオットー3世の教育係も務めた。 皇帝とともにヨーロッパ各地を見て回り、当時の最新の建築をみている。その経験が生かされ、建築家としてまた美術領域でも活動した。

まず 横の博物館のお手洗いに行ったのち 中に入る。

いきなり、です。 青銅扉の前に案内されました。

青銅扉は去年ヴェローナで見て以来、なおのこと、このベルンヴァルトの青銅扉がみたくなっていたのだ。(ヴェローナのものは12世紀につくられているので、こちらの方が古い)

青銅扉 Bernvardstür(ベルンヴァルト司教の指揮のもと、作成され、1015年には完成していたらしい)高さ約5メートル

Veronaのものは一コマずつ別々につくられてるが、ここのは大きな一枚だ。(左右2枚)本来ベルンヴァルトは聖ミカエル教会(この後行く)のために造ったといわれている。

|

| 青銅扉 |

以下、 『ロマネスクの教会堂』ふくろうの本(河出書房新社)による。

左、上から下へ、 エヴァの誕生、ヱヴァをアダムに会わせる神、誘惑、罪の否定、労働するアダムとエヴァ、カインとアベルの捧げもの、アベルを殺すカイン

右、下から上へ(つまりUの字を書くようにみていく) 受胎告知、御生誕、マギの礼拝、神殿奉献、ピラトの前のキリスト、磔刑、聖墳墓参り、我に触れるな

下の左右四枚は 右にキリストの幼児伝になっていて、左にヱヴァ つまり 原罪の張本人としてのヱヴァと救世主キリストの器としてのマリアの対置とみられる。

右上、 聖墳墓参りには マグダラのマリアがいたはずで、「我に触るな」もマグダラのマリアである。 罪を犯すヱヴァに始まり、罪があっても救われるマグダラのマリアで終わる。

そういうプログラムを持った扉なのだ。左は原罪、自罪 右は人類救済の歴史。

Veronaではは一コマずつのパネルになっていて、あとの時代にバラバラなのを再構成しているので、プログラムがよみとりにくいところがある。一枚ものの強みだろう。それにしても1000年も前にこのような大きなものを鋳造する技術があったとは 凄いものだ。 一コマずつすべての写真をのせたいところだが、多くなりすぎるので二枚だけ。

|

木の実を食べたアダムを神が叱るとアダムはヱヴァのせいにし、ヱヴァは蛇のせいにする。

腰をかがめてあやまりながらも他人に罪をなすりつけている。 |

|

| 御生誕。マリアは首をおこして、わが子をみようとしているようだ。 |

横からも観る。上体は徐々に壁から離れ頭は完全に地の部分から離れている。

ヴェローナにくらべて空間が広く彫刻はシンプル。宗教的正統派ともいえようか。 ヴェローナのものは少しとぼけたような味わいがあったと思う。

それから本堂に入る。

三身廊で 間の柱は円柱二本角柱一本が交互に並んでいる(ザクセン式支柱交替)。柱頭に飾り彫刻はない。

天井にはヘツィロの大輪シャンデリア(Hezilo-Radeleuchter)1054と1079年のの間の作、銅板鍍金 直径600cm

ドイツ国内に現存する大型シャンデリアrとしては最古のもの。周りに建物があしらわれているが、これはエルサレムの町で 「天のエルサレム」を表している。

祭壇後ろには<イルミンの柱の上に水晶の十字架>イルミン(イルミンズール)は ザクセンの聖樹 。 カール大帝はキリスト教信仰を広めるという形で勢力を拡げて行ったが、772年 バーダーボルン近郊で 聖樹 を倒壊し、 其の後 ザクセン人を降伏させた。異教に対するキリスト教の勝利のsymbolということだ。

2020年10月、ブログ緑野風 のほうにいただいたコメントに触発されて 写真を追加しました

|

| イルミンの柱の上に水晶の十字架 |

|

| |

通路にでんと置かれている青銅の洗礼盤は1225あるいは1240年頃のもの。 高さ170cm、直径96cm。足元には天国の四本の川を表す 擬人像

時代的にもゴシックに入るせいか、流麗。明らかにペルンヴァルトとは違う。写真の入れ場所の都合上、 洗礼盤の一場面、マグダラのマリアがイエスの足を洗う場面を先に載せる

ベルンヴァルトの円柱 1020年頃。高さ379cm ベルンヴァルト工房の作品

螺旋状にキリスト伝が描かれている。奇跡の場面が多いがキリストは奇跡をおこなう英雄とみたオットー朝のキリスト観の反映。細部が荒く 扉より芸術的には劣ると岡野氏はみている。

右の下はサロメが躍っているところ

そこから回廊へ行き中庭を観る。アプシスの壁に薔薇!

|

|

| |

1949 年に出た枝 |

季節でないので花は咲いてない。野薔薇なので赤い実がなっていた。

爆撃で薔薇もダメになったかと思われたが奇跡的に芽がでて咲くようになった。 枝(?)には芽の出た年が描かれた札がついていた。

樹齢千年というが本当は六百年くらいだそうだ。

クリプトへ

ベルンヴァルトの次の司教でこの教会を引き継いで完成させたゴッダールト( Bishop Godehard)のお墓と聖遺物箱を観た。 12世紀初め

|

|

| |

ゴッダールト司教の墓 |

|

| ゴッダールト司教の 聖遺物箱 |

そのほかみたものとしては 聖遺物箱(12世紀初頭)Epiphaniusshrine 14世紀の聖母子像上左クリプトに置かれていたもの。

|

|

| Epiphaniusshrine |

|

以上の作品については 上記公式ホームページ のdomscaze のDOMKUNSTWERKE をクリックすると 写真と解説(ドイツ語)が見られます。

ヒルデスハイムの途中ですが、写真が多くなってきたので、聖ミカエル教会は 次頁に。

ここを出て10分くらい歩いて 聖ミカエル教会へ

|