13:10 バンベルク到着

今回のツアーはバスに乗っている時間が1時間ずつくらいだったので、この1時間45分という乗車時間は長いほうだ。

ところが旧市街近くに駐車場がなく(工事で通行止めもあったかな?)延々と、川沿いの道を歩くことになった。

川沿いの遊歩道から眺める 対岸の景色はとても美しいのだが、気温は7、8℃?川筋というのは風の通り道でもある。ふるえながら20分ほど歩いた。

添乗員さんも予定外のところにバスをとめられたので、心配なのか途中で道を確かめながら行く(彼女のカンは確かだった)

13:30 レストラン到着 Brudel Mmuhle 寒い! ともかく中へ プレッツェルが飾り!

バンベルクはラオホビールという燻製麦酒と玉ねぎ料理が名物だそうで、それらをいただくことになっている。

ラオホビールは プリンのカラメルソースのような、少し焦げた味がした。

トマトサラダ、 バンベルガー・ツヴィーベル(玉ねぎの肉詰め、つまりオニオン・ファルシー)アップルドーナツ どれも美味しかった。

|

|

| バンベルガー・ツヴィーベル 奥にビール、少し色が濃い |

アップルドーナツ |

食後、ミューレというからには水車があるかな? と見ると横に堰があった。昔はここで水車を回したのだろう。

レストランの横からは 旧市庁舎が見える。

ドイツでは 中世 市民(主に大商人)たちの力が 強くなってくると支配者たる司教(司教が世俗領主と同じように町の支配者であったところが多い)と様々な権利を求めて争うことが多かったが、バンベルクも同様。司教区は丘の上、市民は対岸の低いところに住んでいた。市民たちは 司教に市庁舎の土地を提供することを拒まれたために川中に島をつくってそこに建てたという。

右の木組みの建物はロットマイスターホイスヘンという「伍長の部屋」という建物。奥の石造りの建物が旧市庁舎。私は正面に回って写真をとりにはいかなかった。

1386年にゴシック様式で建てられたが火事に会い、再建、その後17世紀にバロック化されたので、見に行く手間を省いたのだ。大聖堂に向かう。

グーグルマップ、見えにくいが黄色い星が行った場所

観光開始

|

|

| 奥が旧市庁舎 |

|

松かさorどんぐり人形? かわいい、でも写真を撮っているうちに一行は先へ進んでいくので買うひまはなかった。 買い物ツアーではないのだ。すぐ出せるところに少額のお金はいれておいて買いたいものがあれば即決で買うこと、これをかたく肝に銘じた。

大聖堂へは少し坂を上る、風が冷たい。丘の上は風当りがよすぎる。それなのに、ガイドは外観の説明を始める。(こういう不平が出るのも年か?情けない)

フランス、スペインなどの山の中の小教会を訪ねる旅を多くしているので、ドイツの大きな教会はなじみにくかったが、旅が進むにつれてこういう教会も目になじんで美しいと感じるようになってきた。しかし、無粋 修復工事の覆い!でも美しい。

|

|

| 聖堂 東側アプシス |

|

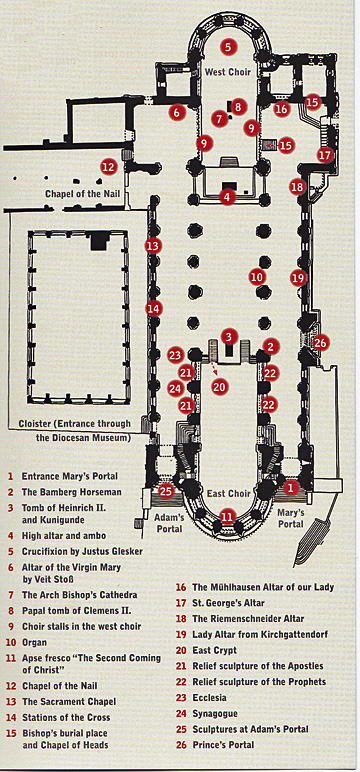

バンベルク大聖堂 Bamberg Dom 15:03~15:47 http://bamberger-dom.de/

起工 1004年頃。皇帝ハインリヒ二世(在位1002~1024)の司教座大聖堂として1012年に完成献堂されたが。

しかし火災に会い、現今のものは、1215年頃 新築・起工1237年全堂完成献堂の教会である。両端内陣式

なお、ハインリヒ二世(ハインリイヒⅡと書くことにする)は ハインリヒⅠの曽孫(オットー大帝の弟の家系の出。

オットーⅢに子がなかったため、傍系ではあるがザクセン王家の男系の最後の一人だったためドイツ王に戴冠した。

姉妹のギーゼラがハンガリー王イシュトバンに嫁したため、

後述の 「バンベルクの騎士」 のモデルにイシュトバンもあげられている。

右の教会全体像は上記ホームぺージから

外観 東部はロマネスクである。

聖堂 東側アプシス

バンベルクの彫刻には 新しいマイスター(1220/25~1230年)と古いマイスター(1225/30~1235年)

という二つのグループにわけられる。

向かって左が*アダムの扉口、ノルマン風ジグザグのアーチは ロマネスクだが像は1235年頃

向かって左聖ステファン、 皇妃グニグンデ ハインリッヒⅡ(新しいマイスター)

アダムとイヴは独立の等身大の裸体像としては中世、最初にして唯一のものであるそうだ。

|

| アダムの扉口 |

右が*マリアの扉口

マリアの左側は ハインリッヒⅡと妃グニグンデ(古いマイスター)

|

| マリアの扉口 |

*司教の扉口(1230~35年 新しいマイスター)最後の審判図には両側に エクレシアとシナゴーガの像つけられている(現在、実物は堂内、ここのはレプリカ)

中に入る。東祭壇

階段の間中央に ハインリッヒⅡと妃グニグンデのお墓 (リーメンシュナイダー作、1499年)

予言者たち 13世紀初め 中央はマリア、 左手に半分みえているのがエリザベトで 「ご訪問」の場面。

(このように 同じ面で隣り合っていないのは珍しいが)マリア様 柔らかないいお顔 横は「笑う天使」

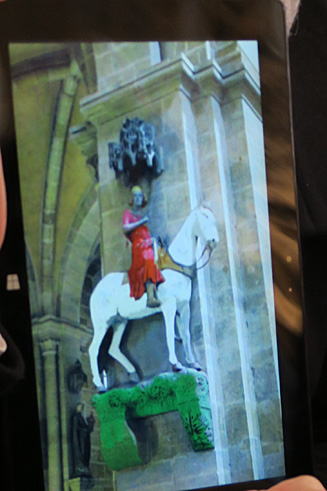

この教会で一番観たかったのが この「バンベルクの騎士」 像 足元には グリーンマン 1235年頃 233cm 気品があってどこからみても美しい。

人物が誰か特定する材料がないが、冠を着けているので王の一人と想像される。一説として ハンガリー王聖イシュトバンという見方もある。

翌日 レーゲンスブルク歴史博物館見学の際、 ガイドさんから かつては彩色されていた、という復元写真を見せられた。

|

|

| |

グリーンマン |

グリーンマン(樹葉のマスク)Blattmaske

岡野氏は ≪これが克服せられし悪を象徴するとならば見るなれば、、それを踏まえる騎士は、いずれかの聖人と見ることも可能≫と述べている。

このグリーンマンについては ウィリアム・アンダーソン著 『グリーンマン』 河出書房新社(1998年刊)(186~194ページ)を読んで以来ずっと見たいと思っていた。

アンダーソン氏は≪恐ろしさと美しさを同時に、これほど強烈に感じた彫刻はほかには思いつかない。≫ と書いている。グリーンマンとしては葉がデザイン化されているようで、顔は見る向きにもよるが笑っているようにも見える。怖さは感じなかった。同書の写真は 左から(つまり右頬)の写真、でそれだと目がギロリ。でも口は笑っているように見える。氏の解釈では、岡野氏のグリーンマンの一般的解釈と異なり、異教世界の象徴ではなく、人間による統治を導き助ける自然法を意味する、としている。≪彼(グリーンマン)の残忍な表情は、自然法に従わない人間への警告をあらわす。≫

そのほか神の許に至る魂の旅、というレヴェルで見る、という見方、アーサー王へのおもいまで述べられていて、この本はとても面白い。

使徒たち

エクレシア シナゴーグ 1235年頃 新しいマイスター作

|

|

| エクレシア |

シナゴーグ |

エクレシアとシナゴーグ象はマグデブルクでも見た。それぞれキリスト教とユダヤ教の象徴で、キリスト教の勝利をあらわしている。

考えとしては5世紀ごろからあったが、12世紀になって、この造形が顕著になったのは、十字軍による異教敵視が反映しているという(岡野氏による)(パリ郊外の サン・ドニ大聖堂のステンドグラスも有名)

彫刻としては ストラスブール大聖堂の南扉口のものが有名で、 とくにシナゴーガの美しさは今も目にやきついている。

( http://ykharuka.s113.xrea.com/UK_France/ukfrmain.html 14日目、 16、17日目に 写真あり)

ここのはそれには劣るがなかなかいい。

とくに 外のレプリカはまだ新しくて白いので優美さが引き立っている。見る位置もはなれていたので見上げるようでなくよかった。

マグデブルグのはもっと立体的、ゴシックで好みではない。

クリプタを覗く 1200年頃の 洗礼盤は現在でもつかわれている。

やれやれバスに乗れるのかと思ったら、明日行くことになっている教会の一つが入れないかもしれないので 先に代替えとしてカルメリテン修道院教会へ行くという。

15分ほど木々の間を歩く。寒くなければ、気持ちのよい散歩道なのだが、、、。

しかし、 先ほどは見なかった西側の塔が見られたのはよかった。なるほどこちらはゴシックだ。 牛!

カルメリテン教会と回廊 Kirche St. Maria

und St. Theodor 14:00~14:30

1380年建立の修道院、 ゴシック時代のものであるが、回廊はロマネスクスタイルなので見学

やはり 真正ロマネスクとは 違う。ついでにごてごてバロックの祭壇も拝観。 トイレあり。

帰りは ビショップスミューレ橋を渡った。お天気がよくて暖かければ、もっとゆっくり街歩きを楽しみたい美しい街だったが、寒いのでひたすら早くバスに乗りたいと歩いた。

今回はバスまで10分。やれやれ、

16:47~19:00 バス 結構時間がかかった。

レーゲンスブルク ユーロスターズ・パークホテルマクシミリアン

お部屋は広め。

貴族の館、という外観なのに、レストランがどうも簡素、と思ったらここに泊まる人は外で食事が多いそうで、前回、夕食客があったのは2週間前、とか。 ケータリング? とおもうような食事だった。生ハム・メロン、ウインナーシュニウッツエル、 バニラクリーム

|